文? 丁正如意? 編輯? 楊靜茹?? [email protected]

?

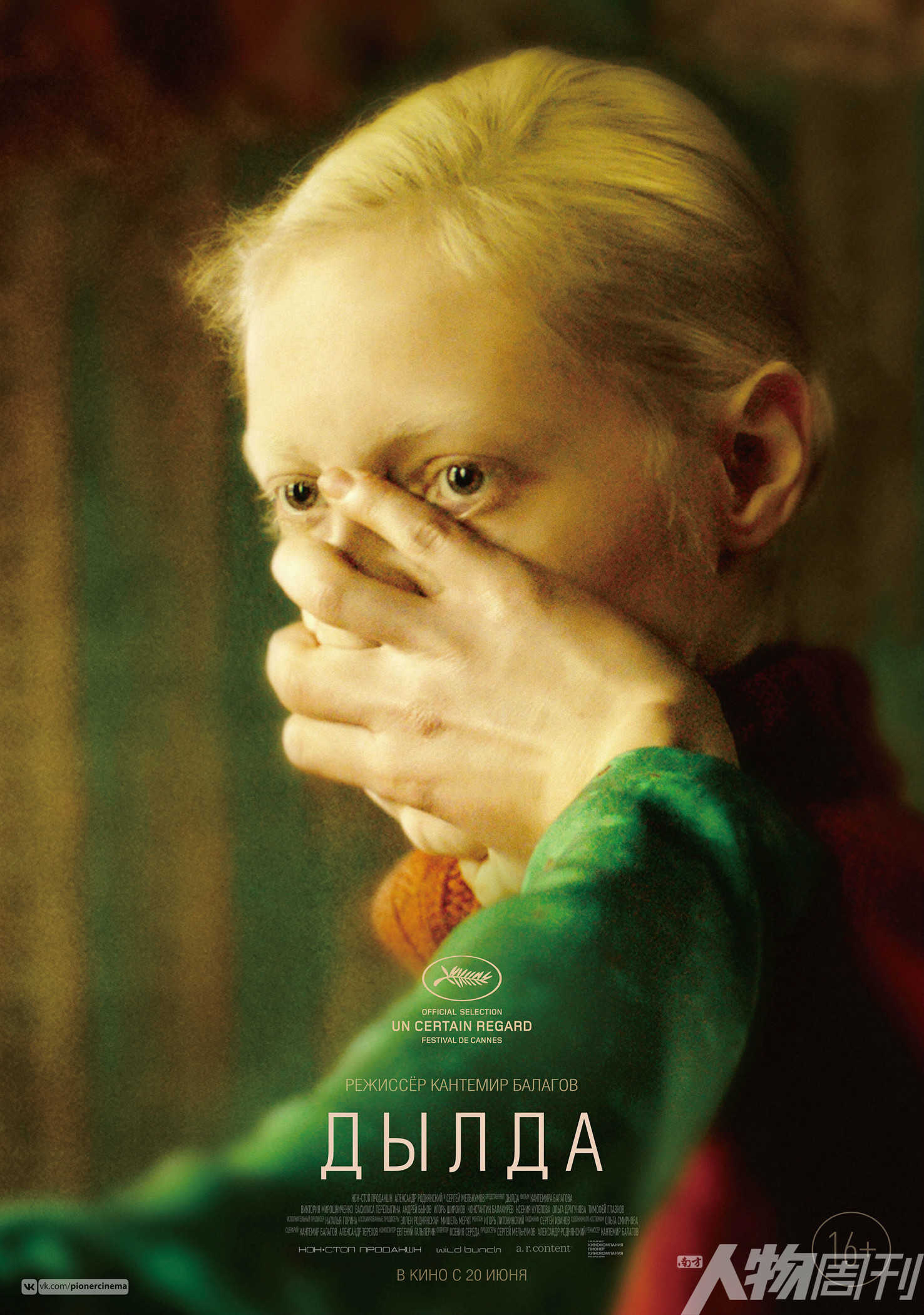

“奧斯卡最佳外語片”改名后,,今年的“奧斯卡最佳國際電影”可謂群英薈萃,。其中,俄羅斯90后導演康捷米爾·巴拉戈夫的《高個兒》頗具大師相,,受到了熱切關注,。這部作品,此前已經在第72屆戛納電影節(jié)上榮獲一種關注單元最佳導演獎以及費比西獎,。

受阿列克謝耶維奇《戰(zhàn)爭中沒有女性》的啟發(fā),,《高個兒》在沉重的戰(zhàn)后歷史中挖掘出鮮為人知的一面,將鏡頭對準參與過二戰(zhàn)的女性——在這場女性參與度最高的戰(zhàn)爭中,,蘇聯對女性潛力的挖掘可謂最為充分,。當美國在參戰(zhàn)之初甚至連是否允許女性加入非作戰(zhàn)隊伍都猶豫不決時,蘇聯女性已然做起了戰(zhàn)斗機飛行員,、坦克駕駛員,、高射炮炮手……然而她們在戰(zhàn)爭中所歷經的苦痛折磨,在之后相當長的時間里卻被忽視,。

故事發(fā)生在1945年秋天的列寧格勒,,歷經長達900天的圍困作戰(zhàn)(列寧格勒保衛(wèi)戰(zhàn)),滿是廢墟,,飽經滄桑,,仍然籠罩在陰影之下?!靶掖嬲摺钡纳玫搅搜永m(xù),,但戰(zhàn)爭帶來的多維度創(chuàng)傷卻無法消弭。

貧血的城市里,,注定是一張張蒼白的臉,。醫(yī)院成為了名副其實的“宇宙中心”,鏈接電影中所有人物的命運——主人公伊婭和瑪莎從戰(zhàn)場回來后,,都在醫(yī)院擔任護士,;瑪莎的追求者薩沙的母親,曾以高官的身份在醫(yī)院亮相……同樣穿著白色護士服的其他女性,,面容模糊,,卻總是忙碌。

《高個兒》電影原名“дылда”,,在俄語中意為“高而笨拙的人”,。影片中,被這樣稱呼的,,正是高瘦蒼白的伊婭,。伊婭工作之余,還獨自撫養(yǎng)著一個小男孩Pashka,。然而,,腦震蕩后綜合癥就如作戰(zhàn)中震傷她的那顆炮彈,,時不時地發(fā)作:眼神空洞呆滯,喉嚨發(fā)出微弱的怪聲,,身體宛如凍結般無法動彈,,呼吸與意識也不再受自己控制。也因此,,在和Pashka的一次打鬧中,,伊婭突然犯病,悶死了孩子,。此后的130分鐘,,伴著喘息聲和鐘表的滴答聲,觀眾也被迫沉浸于這種精神創(chuàng)傷所帶來的失焦與窒息,。

Pashka真正的母親,,是瑪莎。在得知Pashka去世后,,耐人尋味的微笑取代喪子之痛的悲傷呈現在她的臉上,。作為從柏林前線返回列寧格勒的女戰(zhàn)士,瑪莎除了傷病,,還承受著戰(zhàn)爭中男性不曾經歷的隱痛——在前線為軍官提供性服務,,用身體換取生存。而不斷墮胎,,又導致瑪莎失去了子宮,,徹底喪失了生育能力。于是,,生一個孩子,成了她活下去的唯一愿望,。無奈之余,,她甚至以贖罪的名義強迫伊婭和醫(yī)院院長生下孩子給她。

影片用不同的色彩暗示兩人截然不同的性格:代表生命與希望的綠色,,對應的是寧靜單純也總在受支配的伊婭,;活潑世故又不甘于宿命、為了生子不擇手段的瑪莎,,則總是穿著熱情又充滿力量的紅色,。

紅與綠,滲透于衣飾與環(huán)境,,隨著情節(jié)發(fā)展,,在伊婭和瑪莎之間不停流動,象征著人物關系的此消彼長,,也在無聲中形成對話,,見證著戰(zhàn)后俄羅斯在廢墟和傷疤中孕育新生的渴望,。

為求子歷經百般折騰,結果卻仍是徒勞無功?,斏c伊婭相依為命,,共同帶著各自的傷疤面對無解的命運難題。影片結尾——墻壁上原有的紅讓步于綠,,瑪莎穿著從裁縫那借來的綠色連衣裙,,伊婭換上了瑪莎的紅毛衣,隨著擁抱親吻,,紅與綠逐漸交織,,直到臉上都沾了綠色的墻漆,不分彼此,。至此,,伊婭與瑪莎都迎來了屬于自己的新生。

與其說伊婭與瑪莎之間的感情是同性之愛,,倒不如講這是兩個傷痕累累女人之間的惺惺相惜——當傳統(tǒng)意義上的家庭不再接納她們,,她們自己建立起一種親密關系。這不禁令人想到尹麗川執(zhí)導的電影《牛郎織女》,,影片最后二十分鐘——大萍和海麗終于坦誠相見,,面對生活的苦難,兩個一度敵對的女人相濡以沫,。這種女性主義的溫存,,最終成了破碎世界的唯一暖色。

值得一提的是,,《高個兒》中的女性形象非常豐富立體,,呈現了一幅戰(zhàn)后女性生存圖景——除卻伊婭與瑪莎,還有在政府中身居高位的薩沙母親,,亦有同意丈夫“安樂死”的妻子……與此形成強烈對比的,,則是整部影片中,強有力的男性角色始終缺席,。凱旋的戰(zhàn)場英雄大多受傷殘肢,,有的甚至無法動彈,對于自己的身體早已失去了控制,;而無論是薩沙,,還是薩莎的父親,不是畏畏縮縮就是沉默寡言,。在自主與清醒的女性面前,,男性成為了弱勢群體。因此,我更愿意認為這是一部女性主義電影,,而不是LGBT電影,。

當然,置于戰(zhàn)后的社會大背景,,伊婭與瑪莎并非影片中唯二令人同情的角色,。醫(yī)院里的受傷士兵,大街上圍觀自殺的路人……幾乎所有人都壓抑著情緒,,不會抱怨甚至談論他們的痛苦,。或許,,對他們而言,,痛苦就如賴以呼吸的空氣一樣,無所不在,。如此,,我們不如把伊婭每次發(fā)病引起的窒息,看作一種對當下生活的逃離——要么痛苦,,要么死去,,或許正是那個年代大多數人命運的主題。

同時,,影片也反映了戰(zhàn)后蘇聯食品分配不均,、官僚主義盛行等諸多社會問題。而人與人之間瘋狂而畸變的關系,,亦折射了戰(zhàn)后初期整個蘇聯社會的殘缺和崩潰——笨重而擁擠的電車如同茍延殘喘的戰(zhàn)后世界,,拖沓陳舊,噪聲轟響……其間發(fā)生的種種,,直到今天仍然值得深省,。

參考書目:《我是女兵,也是女人》阿列克謝耶維奇