本刊記者? 孟依依? 發(fā)自北京

編輯? 楊靜茹? [email protected]

?

無意識

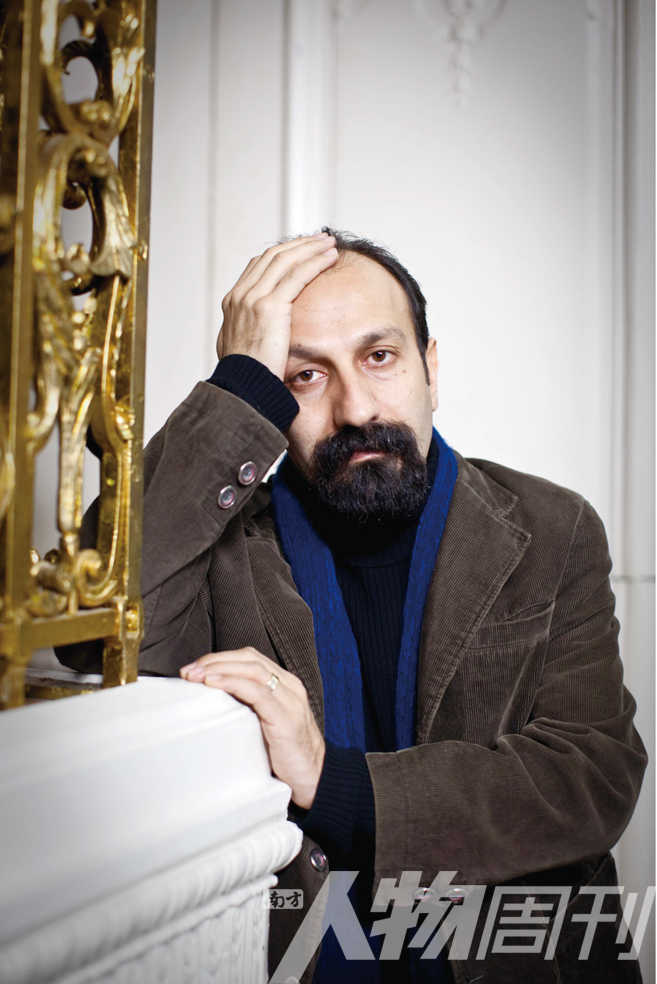

導演阿斯哈·法哈蒂坐在舞臺上的左側,,背后的大屏幕上,,他的名字底下還有一行稍小的字:伊朗現(xiàn)代啟示錄。2019年底,,海南電影節(jié)的這堂大師課引來了不少中國青年導演,,人們真想從這個蓄著大胡子、說著波斯語的腦袋中挖掘出一些秘密,。

他們討論起了“無意識”的創(chuàng)作,。

“我覺得我們所有人在內心里面都有一個非常大的、相當于一個銀行的庫存,,我們從小就慢慢吸收很多信息到里面,。所有的人都有這個‘銀行’,但是并不一定所有人都有銀行的密碼或者鑰匙,。所謂的藝術家,,就是找到了自己的鑰匙的一些人?!狈ü僬f,。

從電影《納德和西敏:一次別離》(2011)開始,法哈蒂這位伊朗導演被更多觀眾熟知,。2012年,,這部電影獲得第84屆奧斯卡最佳外語片,打敗了張藝謀的《金陵十三釵》,。

《納德和西敏:一次別離》劇照

故事講的是一對伊朗新中產階級夫婦,,為了帶著女兒移民,他們辦妥了所有手續(xù),,但丈夫納德無法拋棄患有老年癡呆的父親,,在最后時刻決定留在伊朗,妻子西敏一氣之下搬回父母家住,。因此,,納德不得不雇傭一位保姆,在他白天上班不在家的時間里照看他的父親,。

有一天,,納德回家發(fā)現(xiàn)保姆瑞茨不在,而父親的一只手被綁在床沿,,整個人摔倒在地不省人事,。納德生氣,沖著終于出現(xiàn)的瑞茨發(fā)脾氣,,并把她推搡出門——門外便是樓梯,。瑞茨意外流產了,。在伊朗,致使孕婦流產會被指控謀殺罪,,之后兩個家庭的沖突接二連三爆發(fā),。

法哈蒂講過,《納德和西敏》的“無意識創(chuàng)作”來自和爺爺有關的故事,,“他是個非常誠實勇敢的人,,小的時候,我希望長大以后像他這樣就可以,。”后來爺爺得了抑郁癥,,容易忘記很多東西,,法哈蒂也有很長時間沒去看他。一次,,弟弟突然給法哈蒂打來電話,,說,他們給爺爺洗澡,,但是爺爺不讓他們把自己的衣服脫下來洗干凈,。“洗澡的時候他什么都不知道,,我弟弟就靠在爺爺的膝蓋上哭了,,這個場景一直在我的腦子中?!薄愃频膱鼍耙渤霈F(xiàn)在了這部電影里,。

他的另一部影片《關于伊麗》(2009)的“無意識”線索則是時常浮現(xiàn)在他腦海中的一個畫面:一個男生穿著大風衣面對大海,他的衣服是濕的,,時間是下午,。

圓臉的年輕導演楊子站起來問:“您剛才說的‘無意識’這個詞兒,我太好奇了,,如果英文的話,,這個詞兒怎么翻譯呢?”

“Unconscious.” 法哈蒂解釋,,“事實上,,無意識在本質上每個人都有,但是沒有人去用它,?!边@個單詞還可以被解釋為潛意識或者未發(fā)覺的,往往和人的感知相關,。他有時候覺得奇怪,,以前的電影質量比現(xiàn)在好多了,在法國、意大利,、日本,、中國、伊朗都是如此,。他翻來覆去想,,“現(xiàn)在我們什么都知道,擁有各種各樣的技巧,、各種各樣的設備,,但是‘無意識’已經沒有人去用?!?/p>

“確實我自己也非常奇怪,,由無意識開端而創(chuàng)作的作品,非常容易連接或者觸到他人的無意識,,因此觀眾會有感觸,。我們波斯語有一句俗話,‘從心出發(fā)的那一句話也可以進到面對面的人的心里去’,,意思是說無意識上出來的東西完全可以觸到對方的無意識感覺上,。”法哈蒂說,。

?

反省

法哈蒂出身中產階級家庭,,父母雖然沒有深厚的文化修養(yǎng),但鼓勵他追求藝術,。13歲時,,他加入了伊斯法罕青年電影協(xié)會,并用8毫米攝影機拍攝了他的第一部短片,。之后,,他進入德黑蘭大學主修戲劇,碩士則到塔比阿特莫達勒斯大學繼續(xù)舞臺導演的學習,。成長過程中,,法哈蒂已經完成了六部短片和兩部電視劇的創(chuàng)作。

而與他的成長同時進行的是伊朗的戰(zhàn)爭和動蕩,。1979年,,法哈蒂7歲的時候,伊朗爆發(fā)伊斯蘭革命,,穆罕默德·禮薩·巴列維領導的君主立憲被推翻,,在自由民主的理念被短暫接收之后,取而代之的是一個政教合一的共和國,。魯霍拉·穆薩維·霍梅尼掌權,,對教育部門和公共部門推行伊斯蘭化,,學校加強宗教教育,剔除不符合伊斯蘭政治要求的教師,,充滿了偏執(zhí)和壓抑,。

共和國成立之后,此前一度全面停止的伊朗電影得到了扶持,,但同時面臨嚴格的審查,,那是一道沒有公開標準的工序,從劇本創(chuàng)作到最后的剪輯,,任何環(huán)節(jié)都有可能無法過審,,伊朗電影的創(chuàng)作也因此被看作是“戴著鐐銬跳舞”。

宗教便成了法哈蒂電影中的一大主題,,這不僅僅體現(xiàn)在女性總是裹著頭巾的外表上,,更在于它對每個個體行為準則的影響上。

在《美麗城》(2004)中被害人父親阿普哈桑為了給女兒報仇,,決定以牙還牙殺死對方,但他還需要因此支付給對方一條女性生命的“血錢(blood money)”,。因為《憲法》雖然規(guī)定男女同權,,但《古蘭經》仍是最高法律,在《古蘭經》中,,女性生命的價值是男性生命價值的一半,。雖然不甘心,最終阿普哈桑也只能因貧困放棄復仇,。

《推銷員》(2016)中,,丈夫伊瑪德發(fā)現(xiàn)自己的妻子可能在公寓被闖入者性侵,決定用自己的方式制裁對方,,最終導致對方心臟病發(fā),。在平靜的生活被打破前,他是一個深受學生愛戴的老師,,一個風度翩翩的話劇演員,,這些在宗教的傳統(tǒng)面前蕩然無存。

《推銷員》劇照

即使新作《人盡皆知》(2019)的故事以西班牙為背景,,導演仍然放置了一個戒酒,、虔信上帝的父親,這導致他在女兒被綁架時選擇了不作為,,卻和妻子及其舊情人產生沖突,。

《人盡皆知》劇照

和20世紀60年代以來的伊朗導演相似,法哈蒂繼承了意大利新浪潮電影的血統(tǒng),,鏡頭對準的是真實生活,,起用非職業(yè)演員,。與伊朗的前輩導演們一脈相承的還有,他不自覺地將女性拍成主角,,“或許這是一種無意識的選擇,。”

但他有自己的另一種視角,?!睹利惓恰分螅ü俨粌H僅只注意到無產階級的生活,、底層人物的困苦,,他的電影中還出現(xiàn)了此后占據其作品主要篇幅的群體——中產階級。角色們開始直面他們遇到的問題,,而他們遇到的問題也變得越來越復雜,,“我電影中的人物開始自我反省,他們的行為到底是好是壞,?”

法哈蒂和他的許多朋友都屬于這個群體,。20世紀初,愷加王朝后期,,伊朗第一代知識分子出現(xiàn),,由此衍生而來的現(xiàn)代中產階級如今在社會的各個方面都逐漸遭到拋棄:他們接受的西方教育和西方思想反而給他們帶來了困境,甚至有些人因此選擇結束自己的生命,;他們有一份體面的工作,,能負擔一位保姆的費用、供養(yǎng)兩輛汽車,,但支付不起四千萬里亞爾的保釋金(按照《納德和西敏:一次別離》上映的2011年的匯率換算,,約合25000元人民幣);他們難見容于本國文化卻也無法在異國文化中尋得慰藉,,異國婚姻總以悲劇收場,。

?

表象之下

苦難天然成為故事土壤,而法哈蒂關心日常,,“日常生活的細節(jié)才是造成爭議的關鍵所在,。”他并不總是隨手把一些細節(jié)記錄下來,,如果忘記了,,那就證明是不重要的。到了寫劇本的時候,,“好像內心放了一塊磁鐵,,它會自己找到我要的東西?!?/p>

2017年2月26日,,倫敦,,電影《推銷員》在特拉法爾加廣場露天免費公映

2012年他拍《過往》,講述的是一位伊朗男人前往法國與分居的妻子辦理離婚手續(xù)的故事,。拍攝時法哈蒂去法國住了兩年——“當你拍攝的故事主題是過去的事情,,除了巴黎你還能想到更理想的城市嗎?巴黎處處都讓人嗅到過往的氣息?!?/p>

最后,,他非常肯定地告訴攝影師他想要溫暖的顏色,,“我想讓黃色(有時候染上一層褐色)隨處可見,,浸透在空間里的黃色讓人想起過去。我知道在法語中,,我們用‘發(fā)黃’來形容陳舊的紙頁,。在波斯語中,黃色代表懷疑,、不確定,。”他在一次采訪中說,。

如果需要一條有規(guī)可循的經驗,,法哈蒂會講到他工作中的一個既定流程,那就是每一次拍攝前,,他會把演員叫到一起,開始排練電影中不會出現(xiàn)的場景,。

他的女兒曾出演《納德和西敏:一次別離》中的特梅,,男主角的女兒。因此,,法哈蒂讓女兒把與自己的感情放在一邊,,“有一個新的爸爸,讓他去接她,、送她,,跟她一起去餐廳,一起吃飯,,一起到各種各樣的地方去,,花很多時間跟她一起度過?!?/p>

然后,,“就像我的前幾部影片一樣”,他們找到一個大廳,,在那里排練劇本中沒有的場景,。像排練戲劇一樣,,每次用開始的半個小時做一些運動,中途如果有誰進去,,一定會以為一場戲劇正要上演,,“一會兒之后,我就再也感覺不到什么語言障礙了,,什么也阻止不了我們進入情緒,。”

這些排練可以讓法哈蒂大膽地在電影中設置停頓和空白,。也許是劇作家哈羅德·品特影響了他,,他的碩士論文是寫哈羅德·品特的。為此他研究了品特的作品語言,,戲劇中的“靜默(silence)”使他著迷,,“角色們會說很多,但似乎張口是為了沉默,,萬物都在表象之下,。”

不可否認的是,,他非常擅長使用停頓,,鏡頭轉換之間存在敘事空缺,但同時留下足夠多的蛛絲馬跡,,然后是由觀眾的參與填補起來的:讓他們去思考一個老年癡呆的老人站在川流的馬路邊這一幕會對之后的故事發(fā)展產生什么樣的影響,,一位女教師為什么消失在大海里,一只打火機是不是意味著出軌——“電影工作者可以對觀眾的想象力抱有樂觀的態(tài)度,?!?/p>

?

鏡子

品特同樣也影響了法哈蒂將故事聚焦在家庭中,宗教的沖突和文化的沖擊被內化為一場場充滿矛盾的婚姻,。但和從小經歷逃亡而缺乏安全感,、認為家庭充滿背叛和謊言的品特不同,法哈蒂把家庭視作社會的鏡子,。

《一次別離》中,,西敏為了給女兒提供更好的成長環(huán)境而出國,納德為了照顧老年癡呆父親而決定留在伊朗,,女兒特梅為了維護父親打破伊斯蘭教之大忌而撒謊,,每個角色都被放置于必須做出選擇的情境中,除了納德的父親,,因為他得了老年癡呆癥,。

“這是人類的悲劇。無論你是否身在伊朗,,當你必須做出艱難選擇的時候,,你就會感受到同樣的困惑,。大多數人認為,只要你擁有了自由,,你就是快樂和充實的,。事實上,自由只是讓你有能力做出選擇,,而實際上,,是沒有任何人能夠禁止你選擇的。所以,,正是有了自由的存在才形成了許多個人和社會的困難,。”法哈蒂希望討論那些與我們相關的復雜問題,,而這些復雜問題最終會細化為日常生活的細節(jié),。

選擇產生差異,差異演變成對抗,。傳統(tǒng)悲劇講述的是善與惡的戰(zhàn)爭,,我們熱衷于看待善戰(zhàn)勝惡。而法哈蒂的電影講述的是“善與善的戰(zhàn)爭,,無論哪一方獲勝,,都令我們心碎”。

但他不會給出答案,,“其實這些在我的電影里面有,,但是最后不會有任何答案,哪一個好,,哪一個不好,。我不會說,比如傳統(tǒng)和現(xiàn)代,,或者家庭矛盾,,哪一個對哪一個不對,,這完全不是我該去做的事情,,如果我去判斷的話,完全是侮辱觀眾的看法,,結果要讓觀眾自己去感受,。”

他許多次被問到第一次接觸電影的契機,,許多次回答可以整理出一個大概完整的故事開頭:

伊朗導演阿斯哈·法哈蒂的作品第一次在奧斯卡金像獎獲得最佳外語片的時候,,距離他和其他兄弟姐妹逃跑去看電影已經過去了三十余年。

法哈蒂出生在伊朗中部的伊斯法罕省霍爾梅尼市,,電影院在另一個城市,,因此父母不許他們去看電影,。他們于是偷偷溜走,坐上了從霍爾梅尼開出的長途巴士,。

孩子們還是來晚了,,電影已經放映了一半。因為和伊拉克的長期沖突,,伊朗電影院偶爾會放映盟軍關于二戰(zhàn)的老宣傳片,,那天放映的正是這樣一部電影。主人公是一個十多歲的東歐抵抗組織的成員,,最后,,他刺殺了納粹惡棍。

故事的不完整導致之后好多天,,法哈蒂都在試圖構建他錯過的那些場景和情節(jié),。這次經歷在他后來的導演生涯中持續(xù)發(fā)揮著作用——法哈蒂的電影總是沒有明確的結局,“我不想讓這部電影為觀眾而結束,,我想讓觀眾在離開電影院的時候,,腦子里還想著它,還在問問題,?!痹诮邮堋都~約時報》采訪時他這么說,而在另一次采訪中他說,,相比于答案,,我們更需要提問。

?

(參考資料:《伊朗的另一扇窗戶——阿斯哈·法哈蒂電影研究》《Freedom and It’s Discontents》《How Iran’s Greatest Director Makes Art of Moral Ambiguity》)