國人知道威廉·巴特勒·葉芝(William Butler Yeats,,1865-1939),,多半是從《當(dāng)你老了》開始。2015年春晚,,莫文蔚一襲長裙站在舞臺(tái)上,,款款唱起:“當(dāng)你老了,頭發(fā)白了,,睡意昏沉……多少人曾愛你青春歡暢的時(shí)辰,,愛慕你的美麗,假意或真心……”

那或許是這位愛爾蘭詩人離許多中國人最近的時(shí)刻,。一個(gè)多世紀(jì)前,,葉芝在1891年寫下這首詩時(shí),心里念念不忘的,,是他23歲那年一見鐘情的摯愛茅德·岡(Maud Gonne,,1866-1953)。但一百多年后,,為之譜曲的歌手趙照偶然讀到這首詩時(shí),,想起的卻是窗邊昏黃燈光下年邁母親的身影,。

茅德·岡

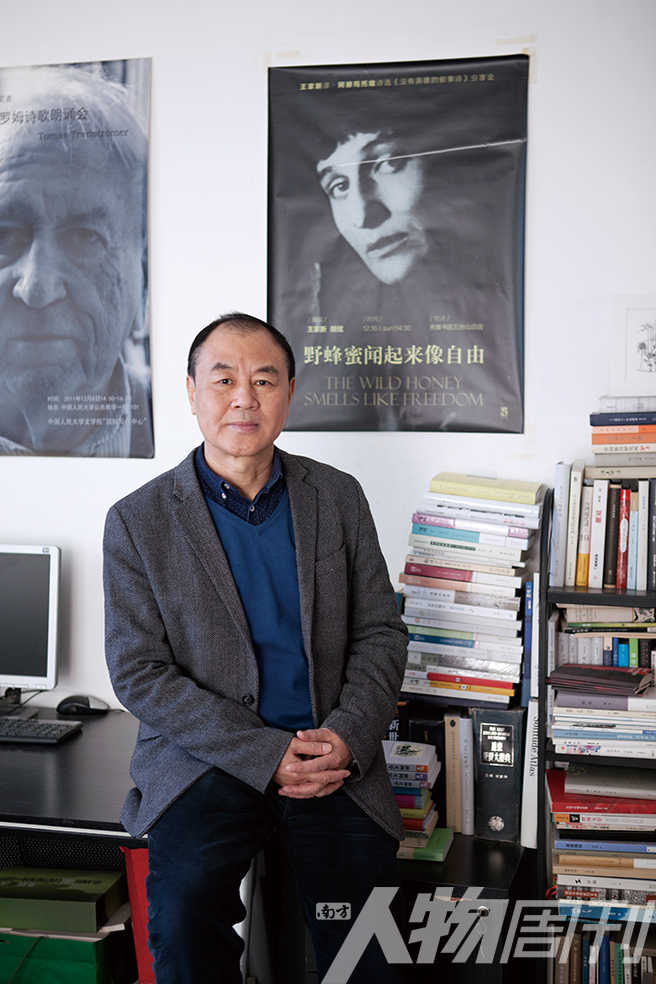

穿越百年,文字如投石般在時(shí)空里推開漣漪,,泛起的不僅是關(guān)于愛情的共鳴,。詩人、學(xué)者王家新是“文革”后恢復(fù)高考的第一批大學(xué)生,,在袁可嘉主編的《外國現(xiàn)代派作品選》里,,他第一次讀到了袁可嘉翻譯的《當(dāng)你老了》。

“某種痛苦而明亮的東西出現(xiàn)了,?!彼稳葑约鹤x到“只有一個(gè)人愛你那朝圣者的靈魂/愛你衰老了的臉上痛苦的皺紋”這句詩的感受。那時(shí)候,,一代人在精神廢墟上重新找尋意義與出路,。與葉芝的詩歌相遇,影響了王家新一生:“它向我提示了一種更高的存在,,精神的存在,。‘朝圣者的靈魂’,,它指向的是這點(diǎn),,是在這個(gè)世界上把自己獻(xiàn)給這樣一種絕對(duì)的存在。葉芝是一個(gè)絕對(duì)意義上的詩人,?!?/p>

葉芝一生情人眾多。只要對(duì)他稍有了解,,沒有人能略過他與茅德·岡的故事,,甚至也不會(huì)錯(cuò)過他與不同時(shí)期情人的故事——在文學(xué)研究里,他是典型“自傳性”的詩人,,在留下的詩歌,、日記、散文,、書信等資料里,,他幾乎毫無保留地暴露自己的生活,無論是公共的,,抑或是私人的,。但在情史之外,更少為大眾所關(guān)心的,,是他的另一“摯愛”:

1923年,,葉芝獲得諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng),。歷史年表上,,那幾年關(guān)于愛爾蘭的部分是這樣描述的:1919至1921年,愛爾蘭獨(dú)立戰(zhàn)爭打響,最終愛爾蘭與英國簽訂《英愛條約》,,大部分愛爾蘭地區(qū)獲得完全自治,,北愛爾蘭六郡除外;1922至1923年,,愛爾蘭內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā),,《英愛條約》的支持者與反對(duì)者彼此廝殺,造成愛爾蘭歷史上最慘重的傷亡,。

詩人王家新 圖/本刊記者 梁辰

當(dāng)年,,在人們的預(yù)測(cè)里,被認(rèn)為最有可能拿到諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)的是英國作家托馬斯·哈代,。結(jié)果出乎意料,,西方主流文學(xué)界在此時(shí)選擇了葉芝。頒獎(jiǎng)詞里說,,葉芝“用鼓舞人心的詩篇,,以高度的藝術(shù)形式表達(dá)了整個(gè)民族的精神風(fēng)貌”。

毋庸置疑,,茅德·岡的確開啟了葉芝一生的煩惱,;可他的“玫瑰”,他的繆斯,,不僅是茅德·岡,,也是愛爾蘭,甚至,,是不可名狀的某種存在——精靈,,或者命運(yùn)本身。

?

逃遁者葉芝

人類的孩子啊,,走,!

跟一個(gè)精靈,手拉手,,

到那水上和荒野里,,

因?yàn)槿耸酪鐫M你不懂的哭泣。

——《拐走的孩子》The Stolen Child

(譯文選自《寂然的狂喜:葉芝的詩與回聲》)

《葉芝詩集》的譯者傅浩到愛爾蘭的第一件事,,像許多文學(xué)愛好者,、研究者一樣,是去尋訪葉芝故地,。1865年,,葉芝出生在都柏林。說是愛爾蘭人,,其實(shí)也不完全:他那畫家父親的祖上是移民愛爾蘭的英裔,;出生兩年后,、一直到13歲之前,葉芝隨家遷居英國,,童年大部分時(shí)光在倫敦度過,。

但在英國與愛爾蘭之間,葉芝把心給了后者,。更準(zhǔn)確地說,,是給了愛爾蘭斯萊戈郡——母親的老家,一個(gè)他度過假期時(shí)光,、充滿自然野趣和愛爾蘭古怪傳說的地方,。在英國讀小學(xué)的經(jīng)歷并不愉快。他體格瘦弱,、生性敏感膽怯,,何況在班上,他是那個(gè)從愛爾蘭殖民地來的小孩,。挨打,,被嘲笑,他不敢還嘴還手,,躲藏,、逃避像是寫進(jìn)他骨子里的本能(好在后來他交到了朋友。一開始總是朋友幫他打架,,后來他們不干了,,葉芝在朋友的耳提面命下練了拳擊,這才學(xué)會(huì)自己打回去),。

同齡人的拳腳落到自己身上時(shí),,葉芝心里想逃回的那個(gè)地方,或許有個(gè)明確的名字——茵尼斯弗利島,。那是斯萊戈郡吉爾湖心的一個(gè)小島,。早期詩集里,葉芝寫《到水中小島去》,,寫《拐走的孩子》,,寫《茵尼斯弗利島》,無一不是從粗鄙現(xiàn)實(shí)逃回這個(gè)幻構(gòu)仙境:隔絕于人世,,與自然和精靈為伍,。

寫下這些詩時(shí),葉芝二十多歲,,早非孩童,,但習(xí)自布萊克、雪萊的浪漫主義氣質(zhì)在詩句里一覽無遺,。他清楚記得產(chǎn)生《湖島茵尼斯弗利》創(chuàng)作沖動(dòng)的那個(gè)時(shí)刻:在倫敦,,他路過一家商店,,玻璃櫥窗里,有一只玻璃球在一汪人工噴泉上滾轉(zhuǎn),。那汩汩涌出的小型噴泉,突然把他拉回愛爾蘭斯萊戈郡的湖光水色中,,仿佛真能聽到湖水拍岸的聲音,。因此有了《湖島茵尼斯弗利》的最后一節(jié):“我要起身前去,因?yàn)槊恳姑咳?我總是聽見湖水輕舐湖岸的低音,;/站在馬路上,,或灰色的人行道上之時(shí)?!?/p>

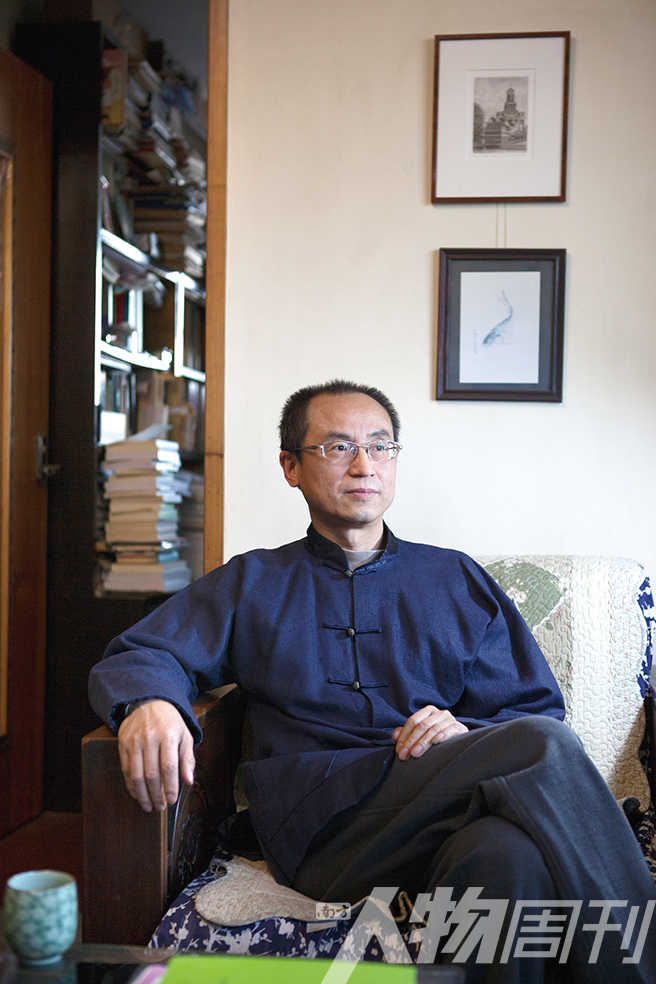

傅浩也曾站在那湖邊聽水聲,。讓他驚訝的是,真正的茵尼斯弗利島,,竟小到如此地步,,以至于說只是一小片水中林地也不過分。從照片上看,,它像是只夠栽種一棵榕樹那么大,,好在蔥蔥郁郁、枝葉繁茂,??墒牵@樣一個(gè)對(duì)成年人而言甚至稱不上島的小島,,對(duì)承載一個(gè)孩子的想象來說,,卻足夠大、足夠遠(yuǎn)了,。

翻譯家傅浩 圖/本刊記者 梁辰

愛爾蘭幽靜,,除了都柏林外,郊區(qū)人跡罕至,,只有風(fēng)聲,、鳥叫、蟬鳴和屬于森林的樹葉枝條彼此撞擊的聲音,。那樣的安靜,,傅浩回到北京后,再?zèng)]體會(huì)到過,,哪怕是在住宅區(qū)高層的黃昏,、無人說話的時(shí)刻,背景音里也總有車行的嘈雜,。他幾乎是立刻明白了葉芝早期詩里的寧靜從何而來,,明白了葉芝為何能寫出那樣的詩句:

“從清晨的薄霧到蟋蟀鳴唱的地方,;/在那里半夜清輝粼粼,正午紫光耀映,,/黃昏的天空中織滿了紅雀的翅膀,。”(《湖島茵尼斯弗利》,,傅浩譯)

?

愛人者葉芝

親愛的,,但愿我們是浪尖上一雙白鳥!

流星尚未隕逝,,我們已厭倦了它的閃耀,;

天邊低懸,晨光里那顆藍(lán)星的幽光

喚醒了你我心中,,一縷不死的憂傷,。

——《白鳥》The White Birds(傅浩譯)

葉芝終究沒有永久地逃進(jìn)隱居島。哪怕在《拐走的孩子》里,,人類的孩子被精靈偷到林間,,盡情享受了自然的饋贈(zèng),葉芝仍流露出一絲憂傷:“他再也聽不到溫暖的山坡上,,/牛犢的稚嫩的呼叫,;也聽不到,/水壺在爐子上的鳴叫,,那聲音,,/曾安撫過他的心靈;/也聽不到了,,/老鼠圍著箱子的蹦跳……”

人間充滿了“你不懂的哭泣”,,卻因哭泣才有了安慰。葉芝愛上的人茅德·岡是奔走于愛爾蘭民族獨(dú)立事業(yè)的激進(jìn)革命派,,單從這點(diǎn)而言,,他也注定與塵世的權(quán)力紛擾脫不開關(guān)系,畢竟在他的生命里,,與茅德·岡共同投身民族獨(dú)立事業(yè),,就是難得的他與傾慕之人并肩作戰(zhàn)、相處最密切的時(shí)光,。

“我一生的煩惱開始了,。”葉芝形容他見到茅德·岡時(shí)的內(nèi)心,。那是1889年,,葉芝23歲,對(duì)葉芝的詩才聽聞已久的茅德·岡經(jīng)朋友介紹來拜訪??吹矫┑隆谝谎?,葉芝立刻被吸引住了:世間竟有如此佳人,從面容到舉手投足,,都散發(fā)著女神般的美——后來在詩里,,他用希臘神話里的海倫、嬌嫩的蘋果花,、熾烈的玫瑰等一切美好的喻體指代她,。

就在這第一次的相遇中,茅德·岡與葉芝的父親聊起了戰(zhàn)爭,。茅德·岡是上校之女,,對(duì)于戰(zhàn)爭,、武裝,,她不排斥甚至支持,身為藝術(shù)家的葉芝父親卻無法茍同,。至于葉芝,,他當(dāng)即選擇了為茅德·岡說話。

這條同行之路沒能維持太長時(shí)間,。盡管他們都支持愛爾蘭從當(dāng)時(shí)的英國殖民統(tǒng)治下獨(dú)立出來,,但在方式上,葉芝心底并不認(rèn)同激進(jìn)派的做法,。非暴力形式如談判才是他以為的解決問題的正確途徑,,何況,用英文寫作的他深受英國文學(xué)影響,,盡管有諸多差異,,愛爾蘭與英國在文化上始終有著血肉聯(lián)系。他是個(gè)充滿理想主義的文學(xué)青年,,他希望“關(guān)于愛爾蘭的思想/孕育在律動(dòng)的寧靜上”(《致未來的愛爾蘭》),,用劇作和詩歌喚起人們對(duì)愛爾蘭民族的認(rèn)同感,再讓一切水到渠成,、以充滿美和愛意的方式發(fā)生,。

這條用文學(xué)復(fù)興民族之路,葉芝也摸索了很久:寫詩是從中學(xué)畢業(yè)后,、就讀都柏林當(dāng)?shù)氐拇蠖紩?huì)藝術(shù)學(xué)校期間開始,,還在摸索期的葉芝寫印度、寫異域,,并未把目光對(duì)準(zhǔn)家鄉(xiāng)愛爾蘭,。直到朋友建議,他才猛然醒悟般發(fā)現(xiàn)了這個(gè)寶庫,。作為一種自覺行為,,他開始走街串巷,,搜集愛爾蘭民間傳說和神話故事,寫進(jìn)自己的劇作和詩歌里,。

“偉大的詩人視一切都與民族生活相關(guān)聯(lián),,并通過民族生活與宇宙和神圣生活相關(guān)聯(lián),詩人只能用戴著‘他的民族手套’的手伸向宇宙,?!?888年葉芝這樣寫道。

在葉芝之前,,除了民間傳說與神話外,,愛爾蘭還沒有發(fā)展出現(xiàn)代意義上具有愛爾蘭民族氣質(zhì)的文學(xué)。當(dāng)時(shí)文壇上的主流聲音,,是文學(xué)應(yīng)為政治目的,、民族獨(dú)立服務(wù),充斥文壇的多是民族檄文之類,。但在葉芝眼里,,文學(xué)性才是超越一切文學(xué)功用的核心。1890年,,葉芝家已搬回倫敦,,與歐那斯特·萊斯創(chuàng)立了“詩人會(huì)社”,和一幫志同道合的文友定期聚會(huì),、出版詩集,。

童年的斯萊戈郡已被寫進(jìn)詩里,好友格雷戈里夫人的庫勒莊園,,慢慢成了葉芝最鐘愛的“隱居”地,。同為劇作家的格雷戈里夫人出身貴族,十分賞識(shí)葉芝的才華,,在物質(zhì)和精神上都給予了葉芝極大支持,,也致力于搜集愛爾蘭民間傳說。1896年兩人經(jīng)朋友介紹相識(shí),,格雷戈里夫人邀請(qǐng)葉芝到庫勒莊園寫作,。那同樣是一片幽靜的自然之所,被七片樹林所圍繞,。

在庫勒莊園,,葉芝寫出詩集《在七片森林里》——這也是葉芝在庫勒莊園的療傷之作——幾度拒絕葉芝求婚的茅德·岡,在1903年嫁給了同樣為愛爾蘭獨(dú)立而奔走的革命領(lǐng)袖,。消息傳來時(shí),,葉芝正在美國巡回演講,大腦當(dāng)下空白,渾渾噩噩做完了演講,。演講一結(jié)束,,他立刻投奔回庫勒莊園的懷抱,像每次求婚被拒之后一樣向格雷戈里夫人尋求安慰,。小說家喬伊斯曾在詩里譏諷他一生浪跡在女人堆里哭啼:“而當(dāng)他抱著金繡的凱爾特飾穗/嗚咽的時(shí)候,,她們又把他安慰?!?/p>

但也是在庫勒莊園,,在一次次格雷戈里夫人組織的聚會(huì)里,愛爾蘭文學(xué)復(fù)興的種子埋下,。1897年夏天,,葉芝、格雷戈里夫人等愛爾蘭作家共同發(fā)起了“愛爾蘭文學(xué)復(fù)興運(yùn)動(dòng)”(或稱“凱爾特文學(xué)復(fù)興運(yùn)動(dòng)”),,草擬了創(chuàng)建凱爾特劇院(后更名為愛爾蘭文學(xué)劇院)的宣言,。兩年后,愛爾蘭文學(xué)劇院正式成立,。

這是葉芝為愛爾蘭戰(zhàn)斗的方式——他想用最接地氣的戲劇故事“加深國民的政治激情”,,提升大眾審美,。在1899年給友人的信中,,他寫道:“我最希望做的一件事是戲劇,;它似乎是一種途徑,,也許是惟一的途徑,通過它我可以與愛爾蘭公眾發(fā)生直接關(guān)系,?!?/p>

?

矛盾者葉芝

太長久的犧牲

能把心變?yōu)橐粔K巖石,

呵,,什么時(shí)候才算個(gè)夠,?

……

是變了,徹底地變了:

一種可怕的美已經(jīng)誕生,。

——《一九一六年復(fù)活節(jié)》1916,,Easter(穆旦譯)

很多年后,葉芝有時(shí)還會(huì)不安:1916年的那次復(fù)活節(jié)起義,,自己是否負(fù)有責(zé)任,?

1916年,愛爾蘭共和黨武裝起義失敗,,16名起義領(lǐng)導(dǎo)人被處決,,其中包括茅德·岡的丈夫。那次起義其實(shí)未得到太多愛爾蘭民眾支持,當(dāng)時(shí),,武裝起義的方式對(duì)大多數(shù)愛爾蘭人來說依然過激了,。但英國統(tǒng)治者處決起義領(lǐng)導(dǎo)人,卻起到了激起民憤的效果,,也為幾年后的愛爾蘭獨(dú)立戰(zhàn)爭埋下伏筆,。

葉芝的不安,要從14年前愛爾蘭文學(xué)劇院排演的一出劇目說起,。1902年,,劇院排演了葉芝編劇的《凱瑟琳·尼·胡里漢》,由茅德·岡擔(dān)任女主角,。劇作故事發(fā)生在1798年愛爾蘭武裝起義前夕,,一名大婚在即的青年偶然間被路邊老嫗預(yù)言,他“還有比結(jié)婚更高尚的命運(yùn)”——他注定要為愛爾蘭去死,。故事結(jié)局,,年輕人放棄了未婚妻和富足的生活,追隨老嫗,。劇作的象征意味顯而易見,,當(dāng)年也大獲成功。作家斯蒂芬·桂恩在《愛爾蘭英語文學(xué)和戲劇簡史》里回憶:“《凱瑟琳·尼·胡里漢》對(duì)我的作用是,,我在回家的路上自問,,這樣的劇本是否應(yīng)該上演,除非是準(zhǔn)備讓人們走出去開槍殺人或被槍擊斃,。不僅葉芝一個(gè)人有責(zé)任,;而且格雷戈里夫人無疑也有責(zé)任幫他完善農(nóng)民的言語;但最突出的是,,岡小姐的表演激動(dòng)了觀眾,,那場面是我從未見過的?!保ㄕ愿岛啤度~芝評(píng)傳》)

茅德·岡確實(shí)全情投入,,演出時(shí),她甚至像是拋開劇本,,如囈語般直接對(duì)觀眾發(fā)表充滿激情的演說,。葉芝寫下自我懷疑:“是否我的那部劇本曾送出一些人讓英國人槍殺屠戮?是否我的文字曾給那女子眩暈的大腦施加太大壓力,?”

那部戲劇演出的空前盛況,,與葉芝對(duì)文學(xué)的見解背道而馳。1916年復(fù)活節(jié)起義失敗后,,愛爾蘭民眾群情激憤之時(shí),,葉芝也寫下了詩篇,,但文字里并非全是對(duì)起義“英雄”的贊頌與謳歌。

一方面,,葉芝毫不掩飾地寫了自己的個(gè)人情感:“我所想到的這另一人/是個(gè)虛榮粗鄙的醉鬼/他曾經(jīng)對(duì)我貼心人兒/做過極端刻薄的事情/我在歌里仍把他提起:……”這里指的自然是在這場起義中被處決的茅德·岡的丈夫,。但置個(gè)人私情于外,更重要的是,,在葉芝看來,,長久的犧牲、仇恨,,讓鮮活的心變成了“頑石”,;偉大的美誕生了,卻是“可怕的”,。

葉芝有一次記錄下他如何驚異于茅德·岡的消瘦衰頹,。這衰頹發(fā)生在短短幾年時(shí)間內(nèi),在葉芝看來,,原因正是他最大的情敵——革命事業(yè),。那幾年,茅德·岡奔走于愛爾蘭獨(dú)立運(yùn)動(dòng),,疲憊,、操勞和仇恨消磨了她原有的美麗。但很快,,葉芝筆鋒一轉(zhuǎn)——他在茅德·岡的脆弱里找到了自己被需要的價(jià)值,,重燃一種更深的愛意。

看過葉芝《一九一六復(fù)活節(jié)》后,,茅德·岡曾去信葉芝,,說雖然眾人交口稱贊,,自己對(duì)這首詩并不喜愛,。她甚至有些許惱怒,因?yàn)槊翡J意識(shí)到,,“心變巖石”的比喻,,或許正暗指她和自己的同志們,甚至也包括為革命獻(xiàn)出了生命的烈士,。類似的爭執(zhí),,終其一生都是茅德·岡與葉芝的分歧所在。但詩人王家新從這首詩里看到了葉芝更大的格局,,不只是民族代言人和招魂者:“這首詩有一個(gè)副歌,,在正文之外,很長,,大概有二十來句,。他把愛爾蘭這個(gè)歷史的動(dòng)蕩和永恒的大自然相互對(duì)照,,這是一個(gè)偉大的詩人才有的一個(gè)視角?!边@幾句副歌寫的是:

“從大路上走來的馬/騎馬的人 和從云端/飛向翻騰的云端的鳥/一分鐘又一分鐘地改變/飄落在溪水上流云的影/一分鐘又一分鐘地變化/一只馬蹄在水邊滑跌/一只馬蹄在水里拍打/長腿的母松雞俯下去/對(duì)著公松雞咯咯地叫喚/它們一分鐘又一分鐘地活著/石頭是在這一切中間,。”(穆旦譯)

人間動(dòng)蕩混亂,,而大自然永恒自在,,生生不息。

?

癲狂者葉芝

在向外擴(kuò)張的旋體上旋轉(zhuǎn)呀旋轉(zhuǎn),,

獵鷹再也聽不見主人的呼喚,。

一切都四散了,再也保不住中心,,

世界上到處彌漫著一片混亂

——《基督重臨》The Second Coming(袁可嘉譯)

1998年,,在都柏林南部達(dá)爾基郊區(qū),傅浩敲響了安·葉芝的家門,。

葉芝去世后留下一兒一女,,分別保管藏書,安是葉芝的長女,。這次拜訪,,傅浩得以在葉芝女士保管那部分的藏書室獨(dú)自流連三小時(shí)。如今回憶起來,,傅浩印象最深的一點(diǎn)莫過于:“很多占星歷法的書,,翻得最爛的就是現(xiàn)在國內(nèi)很流行的星相學(xué),還有《西藏度亡經(jīng)》,。他還學(xué)魔法,,反正神秘的東西他都學(xué)習(xí),巫術(shù),,魔法,,降神術(shù)……”

那時(shí)的歐洲盛行神秘主義。19世紀(jì)末20世紀(jì)初,,在尼采喊出“上帝已死”,、基督教勢(shì)力衰落、自然科學(xué)研究興起等種種背景下,,信仰崩解,,西方人迫切需要宗教的替代品,神秘主義趁虛而入,。世紀(jì)交替,,基督教所預(yù)言的千年盛世耶穌再臨的時(shí)間點(diǎn)即將到來,約從1890年開始,,許多人開始期待新時(shí)代,、新科學(xué),,從印度、西藏,、埃及,、俄羅斯東正教傳來各種各樣的通靈法、降神術(shù),,神秘主義小團(tuán)體紛起,,以法國為中心、輻射到周邊的歐洲各國,,他們相信通過這些,,人可以重新和上帝溝通。

在倫敦的葉芝,,青年時(shí)期起就是神秘主義愛好者,。他和朋友在1885年創(chuàng)立“都柏林秘術(shù)兄弟會(huì)”,1890年參與“黃金黎明協(xié)會(huì)”,,于十年后成為組織領(lǐng)袖,,鼓動(dòng)過各種朋友包括茅德·岡參與其中。在《自傳》和日記里,,他記錄過自己參加各種秘術(shù)儀式的感受,,不乏通靈體驗(yàn)——比如自己突然不受控制地亂動(dòng)。

不過葉芝并非一個(gè)走火入魔的追隨者,。他愛用實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證秘術(shù)真?zhèn)?。神秘主義體驗(yàn)也是他詩歌靈感來源之一。1917年與妻子喬治·海德里斯的新婚之夜,,妻子看出葉芝的猶豫與悶悶不樂(在數(shù)次被茅德·岡拒絕后,,52歲的葉芝轉(zhuǎn)而向小他二十余歲、向自己表達(dá)過愛慕的茅德·岡的私生女求婚,,卻還是遭到了拒絕),,聰明地提議玩自動(dòng)書寫(類似于乩書)。在一些神秘儀式后,,據(jù)說成為“靈媒”的妻子開始寫下無意識(shí)的話語,,果然解開了葉芝的心結(jié)——而這也成為了這對(duì)夫妻持續(xù)兩三年之久的日常活動(dòng),,葉芝甚至據(jù)此出版了一本神秘哲學(xué)專著《幻象》。

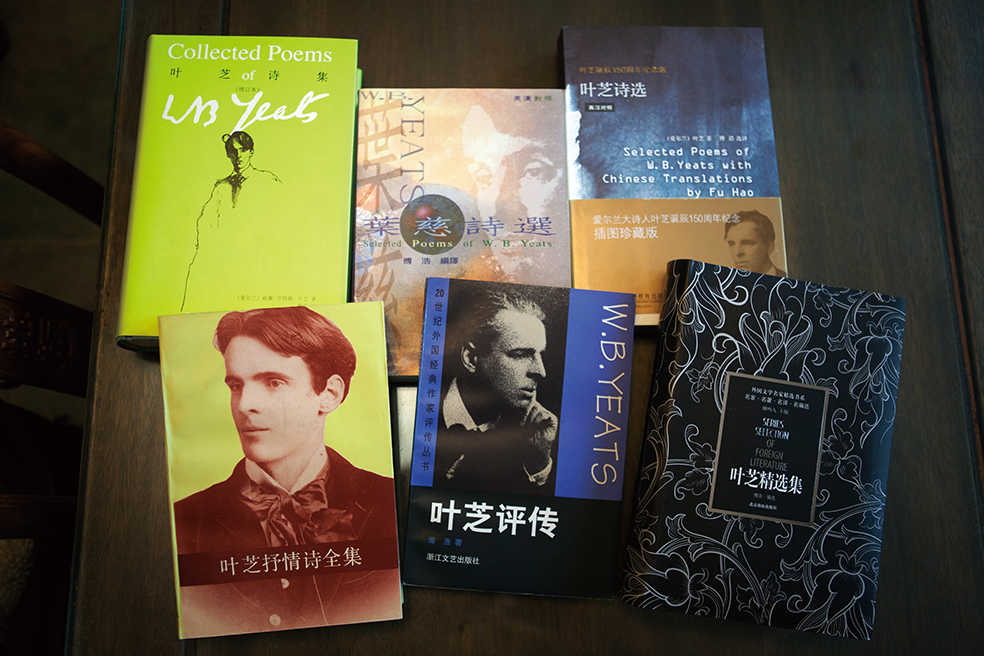

在留意了葉芝神秘主義藏書的書目和版本后,,傅浩在最近的研究中漸漸意識(shí)到,,神秘主義是葉芝詩歌中重要的象征體系來源,甚至在葉芝的第二本詩集《玫瑰》里已有展現(xiàn),,一般人若不了解秘會(huì)內(nèi)的“黑話”,、密語,,便讀不出來。

傅浩部分葉芝譯作 圖/本刊記者 梁辰

比如,,葉芝喜歡寫玫瑰,。通常人們認(rèn)為,玫瑰就是世俗意義上的愛人的指代,,但葉芝曾透露說,,他的玫瑰就如雪萊的玫瑰一般,不同于普通的玫瑰意象,,有它秘密的含義,。傅浩理解里,葉芝玫瑰的意象來源于玫瑰十字架——這是從德國傳來的“玫瑰十字宗”的會(huì)徽,,釘在十字架上的玫瑰是一種神秘結(jié)合的象征,。而愛爾蘭的十字架,則是在十字架上多了一個(gè)圈,,與玫瑰十字架在外形上相似,。從這種角度解讀,除了早期的精神象征和茅德·岡外,,玫瑰的象征含義也明確指向了愛爾蘭,。

雖然神秘主義傾向在葉芝的中晚期創(chuàng)作里越來越明顯,但王家新覺得,,這并未損傷葉芝詩歌的藝術(shù)性,。“黑暗而偉大的晚年”,,王家新這樣形容葉芝的晚期創(chuàng)作,。寫于1923年的《麗達(dá)與天鵝》因其想象里蘊(yùn)藏的黑暗、情欲與力度反復(fù)被人提起:

“猝然一攫:巨翼猶兀自拍動(dòng),,/扇著欲墜的少女,,他用黑蹼/摩挲她雙股,含她的后頸在喙中,,/且擁她捂住的乳房在他的胸脯,。”(余光中譯)

而寫于離世兩周前,、通常被當(dāng)作葉芝死亡之詩的《得到安慰的庫胡林》里,,“身負(fù)六處致命傷”的英雄庫胡林蹣跚在黑暗的死亡之森里,孑然而凜冽,。周身的尸衣鼓勵(lì)庫胡林加入他們,,不是以庫胡林習(xí)慣的打斗方式,而是縫衣,,并告訴庫胡林,,他們只是“被親屬屠殺或逐出家庭,,/任其在恐懼中死去的有罪的懦弱者”。

不是榮耀地升入光輝的天堂,,英雄同樣墮入暗林,,也與懦弱者作伴。當(dāng)時(shí)的葉芝已感到心臟的衰竭,,死神的足音日漸清晰,。斯萊戈郡的浪漫已成少時(shí)幻夢(mèng),庫勒莊園空余青草悠悠不見影蹤,,盈盈流水上59只野天鵝飛離仙境,,在這足音里,葉芝大概也聽到了某種不可轉(zhuǎn)移的命運(yùn)之必然,?

冷眼一瞥

看生,,看死

騎者,馳過,!

——《布爾本山下》Under Ben Bulben(傅浩譯)

?

(參考資料:傅浩《葉芝評(píng)傳》,,傅浩譯《葉芝詩集》,王家新編選《葉芝文集》,,羅池譯《當(dāng)你老了》,,袁可嘉譯《葉芝詩選》,傅浩,、劉勇軍譯《寂然的狂喜:葉芝的詩與回聲》,,F(xiàn)rank Startup著、傅廣軍,、馬歡譯《葉芝:誰能看透》,,查良錚譯《英國現(xiàn)代詩選》等。實(shí)習(xí)記者劉蓓佳對(duì)錄音整理亦有貢獻(xiàn))