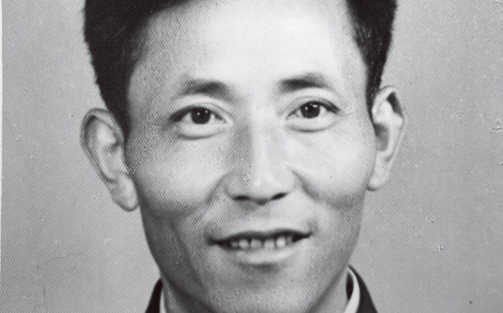

不知從何時起,,“趙大爺”就成了親朋好友、街坊鄰居甚至子女們對他的慣常稱呼,?!摆w大爺”單名雖是個“權(quán)”字,但終其一生只是普通工人,,與“權(quán)”不沾邊,,也并無世俗眼中的大成就。但對于出身貧瘠農(nóng)村的他來說,,一生四處闖蕩,、憑一己之力改變境遇和后代命運(yùn)已是殊為不易,子女們都稱他是老趙家“打江山的人”,。

趙大爺是家中第九個孩子,,也是第一個男孩。父母盼星星盼月亮,,終盼得香火有繼,。父親以儉治家,對長子寄望厚重,,因此要求格外嚴(yán)格,。趙大爺寒冬臘月打赤腳是常事,,逢年過節(jié)才敢悄悄穿雙新鞋。念私塾時,,他渴望像同學(xué)們那樣穿上洋氣的童子軍裝,,父親難得地答應(yīng)了,但卻是讓家里人照老樣式用自織土布縫制,。怎奈夏天穿粗厚土布衣裳實在太熱,,滿懷期望,也只能郁郁作罷,。

嚴(yán)苛的管教激發(fā)了趙大爺外出闖蕩的決心和勇氣,,他15歲便穿上剛過門妻子做的布鞋踏出家門,。他先后在南充,、重慶、成都一帶當(dāng)學(xué)徒,,學(xué)做面條,、肥皂、木工,,病中受過刻薄的老板娘不給吃喝的欺辱,,也得過好心人指點門路的幫助,終學(xué)得一身精湛木工手藝,。此后,,他無論順境逆境始終埋頭苦干,帶領(lǐng)家人離開南充農(nóng)村,,在“天府之國”成都安家落戶,。晚年兒孫繞膝時他常感念父恩:“當(dāng)年我爸要是稍微慣侍(溺愛)我點嘞,就莫得今天了喲,?!?/p>

貫穿大半生的貧窮艱苦在趙大爺身上打下深深的烙印,他特別節(jié)儉惜物:用的鍋碗瓢盆,、桌椅板凳都有了年頭,,其中一些還是子女換代淘汰或別人要扔掉的。他總能看到它們的“潛能”,,如獲至寶似的留下來,。“放得千日貨,,必有賺錢時”,,這句話他常掛在嘴邊。退休后,,他在省文物商店謀了份守夜的工作,。那些年,,他撿了好些受了磕碰的花瓶,精心修補(bǔ)后擺在家里,,還真有點樣子,。?

趙大爺記憶力超群,幼時讀私塾學(xué)的文章他都記得十分清楚,。有時聽到孫輩背誦課文,,他也來了興致,抑揚(yáng)頓挫地吟起《木蘭辭》或《碩鼠》這些六十多年前所學(xué)的古詩文,。讀書看報是他開闊眼界,、增長見識的良方,也是晚年生活中每天的必修課,。偶有一次,,鄰居見他饒有興味地讀報給老伴兒聽,不禁贊嘆“好有學(xué)習(xí)氣氛”,,孫女耳濡目染也愛上了書香,。

趙大爺為人厚道、待人熱情,,愛結(jié)交朋友,,尤其喜歡“認(rèn)老鄉(xiāng)”。二女婿就是他“認(rèn)老鄉(xiāng)”結(jié)識的,,就此牽起女兒女婿的姻緣,。在西藏林芝紅衛(wèi)林場工作時,他結(jié)識了許多當(dāng)兵的老鄉(xiāng),,常在家盡力款待他們,,讓遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)、戍守高原的游子感受到家的溫暖,。多年后,,這些人無論各自有著怎樣的人生際遇,對他曾經(jīng)的照顧總是念念不忘,、心懷感激,。他退休回到成都后依舊熱情不減,經(jīng)常給隔壁四鄰端餃子,、送湯羹,。他愛做粉蒸肉、夾沙肉宴客,,還會殷勤地給人夾菜,,被夾菜的人不難感受到他目光緊鎖的期待。每當(dāng)聽到“味道好”的夸贊,,趙大爺?shù)难凵癫潘沙谙聛?,隨之露出孩童般欣喜滿足的笑容,。

時光荏苒,轉(zhuǎn)眼間老趙家“打江山的人”——我親愛的爺爺——已辭世6年,。我們這些蒙蔭的孫兒女們依然在城市中闖蕩打拼,,為生活,更為永不忘卻的懷念,。