攝影師手記:

1964年10月16日,,中國(guó)西部戈壁中一聲巨響,,巨大的蘑菇云騰空而起,。這一聲巨響向全世界宣告:中國(guó)有了第一顆原子彈,,中國(guó)擁有了自己的核技術(shù)!中國(guó)人為此而驕傲,。然而,,很少有人知道,為我國(guó)第一顆原子彈爆炸,、第一顆氫彈升空,、第一艘核潛艇下水作出巨大貢獻(xiàn)和犧牲的、被贊譽(yù)為“中國(guó)核工業(yè)第一功勛鈾礦”的七一一礦的無(wú)名英雄,。

?

711礦,,1958年3月中國(guó)在湖南郴州建立的第一座鈾礦,為我國(guó)第一顆原子彈爆炸,、第一顆氫彈升空,、第一艘核潛艇下水作出了巨大貢獻(xiàn)和犧牲,被贊譽(yù)為“中國(guó)核工業(yè)第一功勛鈾礦”

?

當(dāng)年,,為了采集到500噸鈾礦石,,盡快制造出我國(guó)自己的原子彈,工人們光著身子頂著四十多攝氏度的高溫,、在幾乎沒(méi)有任何防輻射設(shè)備的礦井里工作,。這一段苦難和奮斗的歷史,鑄就了中國(guó)核軍工史上一座座豐碑,。

?

鄧玉清(右)手拿著全家福與妹妹,、母親合影。鄧玉清是青年突擊隊(duì)員,,第二代井下風(fēng)鉆工,。他的父親肖大兌是1958 年第一批從煤礦調(diào)入的風(fēng)鉆工,。當(dāng)時(shí)全家六人有四人在井下工作,,兩人因工去世

?

89歲的楊師傅是上甘嶺的戰(zhàn)斗英雄,在朝鮮挖了四年坑道,,戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后他來(lái)到了七一一礦,。在這里他度過(guò)了平淡的一生,雖然現(xiàn)仍住在礦區(qū)的房子里,,但無(wú)怨無(wú)悔,。對(duì)采訪的有些事,他堅(jiān)稱“這是國(guó)家機(jī)密,,不許外講”,。

?

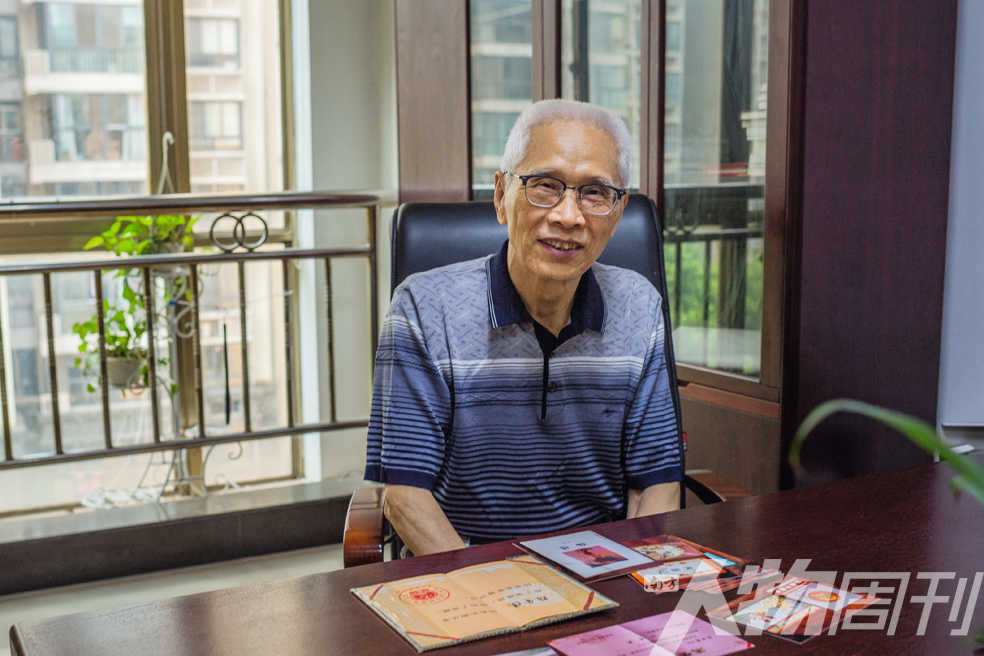

陳金陵,第一個(gè)探測(cè)到鈾礦石的中國(guó)人,。1955 年10月14日,,陳金陵用524M伽馬輻射儀在湖南郴州金銀寨探測(cè)到了制造原子彈的原料一一鈾礦石

?

陳金陵被譽(yù)為“中國(guó)探測(cè)到鈾礦石的第一人”,。1955年10月14日,年僅19歲的他手握“一火車雞蛋換來(lái)的儀器”524M伽馬輻射儀,,在湖南郴州金銀寨探測(cè)到了制造原子彈的原料鈾礦石,。陳金陵一身正氣,不居功自傲,,幾十年圍繞核工業(yè)多地多單位工作,,現(xiàn)正在根據(jù)親身經(jīng)歷撰寫《鈾緣》一書。臨別時(shí),,陳老再三叮囑,,這個(gè)題材只能傳播正能量。

?

劉友安(前排左),、楊福建(前排中),、王先榮(前排右)和三位工友,1971年9月,,全國(guó)唯一一次參軍入礦的“工改軍”戰(zhàn)士,, 后在新兵集訓(xùn)時(shí)就被取消了軍人待遇。他們四百名常德人應(yīng)征入礦,,沒(méi)真正成為軍人雖遺憾,,但他們以軍人標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己而成榜樣,90年代礦班子7名常委里常德的就占了五名,。

?

我從2015年開(kāi)始拍攝這個(gè)專題,,歷時(shí)三年奔波近萬(wàn)公里,記錄七一一礦那些默默奉獻(xiàn)的采鈾礦石的人們,,一個(gè)個(gè)可親可敬的老人讓人終生難忘,。

?

王金領(lǐng)手指著父親王文元的照片。王文元,,1958 年6 月,,第一個(gè)從全國(guó)選調(diào)進(jìn)礦的工程師。1964 年10 月1 日,,王文元作為全國(guó)勞動(dòng)模范,,接受毛澤東、周恩來(lái),、劉少奇等中央領(lǐng)導(dǎo)接見(jiàn)并參加天安門城樓國(guó)慶觀禮,。王金領(lǐng),第一批在礦里出生的礦二代,。1958 年10 月在礦井口邊上的工棚里出生,,1975 年招工進(jìn)礦的機(jī)電工

?

楊師傅,上甘嶺戰(zhàn)役的英雄,在朝鮮挖了四年坑道,,戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后他來(lái)到了711 礦,,在這里度過(guò)了平淡的一生,雖然現(xiàn)仍住在礦里過(guò)去的老房里了,,但他無(wú)怨無(wú)悔

?

鄧玉珍,,第一批家屬工,1961 年10 月進(jìn)礦的理發(fā)員,。堅(jiān)持在老鍋爐旁的理發(fā)店原址用當(dāng)時(shí)的老式理發(fā)椅,、剃須刀、理發(fā)剪為老工人理發(fā)到現(xiàn)在

?

雷芝翠(站立者),,最早隨丈夫從農(nóng)村來(lái)礦的“半邊戶”,。丈夫早年因工去世,靠撫恤金一人帶大三個(gè)孩子,,孩子獨(dú)立后,,15 年義務(wù)照顧其他生活不能自理的老礦工遺孀

?

劉家倆兄弟是在礦井邊出生的礦二代,也是當(dāng)年自豪感超強(qiáng)的“礦子弟”,,雖然都在外地生活,,但情仍在礦里,時(shí)常在原小食堂約上舊友,,喝二兩小酒述說(shuō)當(dāng)年

?

周奶奶,,跟隨第一批進(jìn)礦的丈夫從湘潭來(lái)到這里,丈夫很早就倒在坑道里為采礦捐軀了,,孩子們也都在外地,,可她怎么也不愿離開(kāi)這住了幾十年的“老窩”

?

彭柏生(左三),隨父來(lái)711的礦二代,,茶余飯后喜歡講述當(dāng)年的往事:一次,,技術(shù)工人用伽瑪儀對(duì)準(zhǔn)食堂的油條一測(cè),儀器嘎嘎作響,,吃飯的工人們都“哄”地大笑起來(lái)

?

王先榮,,1971年9月參軍入礦的“工改軍”,在坑道里干了18年井下風(fēng)鉆工,,退休后,,帶領(lǐng)兒子義務(wù)承攬礦區(qū)殯葬服務(wù),,用自已獨(dú)特的方式送老礦友最后一程

?

這是711建礦時(shí)的重要物資倉(cāng)庫(kù)原址,,后改為發(fā)電站。背面的山坡是711礦的公墓,,長(zhǎng)眠在這里的“核工人”守望著中國(guó)核工業(yè)的起點(diǎn)