在許知遠曾經(jīng)身處的北大校園里,哲學家陳嘉映以海德格爾的翻譯者著稱,,周圍聚集著一群熱衷思辨的青年,。許知遠從未試圖接近他們,擔心暴露自己的笨拙,。在多年后與陳嘉映對談的節(jié)目《十三邀》中,,笨拙顯露無遺且有意為之。鏡頭記錄他如何準備采訪,、因無能力追問而不安,。

出品人李倫給《十三邀》的定位是許知遠的視覺專欄,許知遠說這是某種自我探索,。特寫與剪輯中的戲劇性成為爭議的來源,,許知遠形容那是照片中定格的一刻,“特別不是你,,但其實也是你,。”討論節(jié)目所帶來的嘲笑與不信任,,在他看來就如同一個人走在街上突然被潑了盆臟水,,人們反復問他感受如何,那些臟水是不是他應得的,。

他依舊我行我素地使用術(shù)語并放任抒情的沖動,,使命感熠熠生輝。他憤怒于反智情緒,、粗鄙的大眾文化與庸眾的勝利,,惋惜于人文傳統(tǒng)的斷裂。

許知遠于1995年進入北京大學,,他曾在書中回憶,,彼此矛盾的思潮與實踐交雜、知識精英扮演矚目角色的校園不復存在,,只見平庸涌動,,網(wǎng)絡文化勢不可擋。高曉松民謠式懷舊所代表的80年代末大學校園的風花雪月精妙切人他的內(nèi)心,,令他回避洋溢在90年代的實利主義,,很長一段時間里他墮入憂傷氛圍。

他那時渴望名聲,、女人——“年輕時候不都這樣嗎,?”種種憋屈和胡思亂想是旺盛表達欲的來源。在畢業(yè)前他寫下充滿年輕式虛妄的隨筆集《那些憂傷的年輕人》,,肆無忌憚地迷戀青春,,用充斥的名字和引語對世界廣泛發(fā)言,。

許知遠十五六歲時曾狂熱崇拜李敖,那是他心目中年輕,、勇敢的知識分子形象,。他認定一個人應當是反叛的,他將反叛對象設為學校的沉悶氣氛,、功利主義趨向與父親的權(quán)威。許知遠與父親關(guān)系一直緊張,,父親是軍人,,講究秩序。直到近年才因雙方年齡漸長而偃旗息鼓,,不徹底地和解了,。

父母盼望許知遠進入國家機關(guān)、大公司工作,。有一陣,,他看到《哈佛經(jīng)理學院親歷記》一書,在虛幻的精英感作祟之下動過去哈佛商學院的念頭,。那時硅谷似乎是時代的中心,、全球化代表要努力的方向。中國加入WTO之后的兩年里商業(yè)媒體蓬勃,,許知遠成為《經(jīng)濟觀察報》有名的記者,。

年少成名,他曾在文章中分析自己在90年代末的優(yōu)勢:“一知半解的英文,、雜亂的知識,、熾熱的青春表達欲、模仿英文雜志的寫作風格,,這些因素令我充當了信息斷層中的填補者……我對所引用的人物都無確切了解,,對他們的思想充滿了誤讀,但沒人深究這一切,。對一些人來說,,它正好是個熱氣騰騰的中國的寫照。而對于我的很多同代人來說,,我一廂情愿的樂觀打動了他們,,我們都出生在20世紀70年代,我們的成長恰逢中國歷史上少見的和平與繁榮……”

在即興,、激情,、碎片式的寫作過后他赴劍橋游學,去不同國家旅行,、寫書,。只是到現(xiàn)在,,他的內(nèi)心仍未強大到足以承受寂寞與失語。他渴望小團體帶來的鼓舞和力量,,這不足以讓他成為徹底的游蕩作家,,也無法孤軍奮戰(zhàn)。他說,,“無限的自由是一種桎梏,。完全自由也就意味著喪失張力。我需要緊張,、平衡,。”

前兩年他常因熱情無處表達而頻繁陷入沮喪,,內(nèi)心慌亂,,直到最近才找到平衡。他正用寫《梁啟超傳》的方式了解一個40歲左右的知識分子在更長序列之中的心態(tài),,算是“對淺薄的糾正”,。他還想用20年的計劃連接傳統(tǒng)?!巴ㄟ^一個九卷本的作品完成我到60歲左右20年的生活,,理解19世紀到20世紀的中國近代轉(zhuǎn)型過程。梁啟超寫三卷本后處理李鴻章和被低估的人物——林語堂,,他是真正的世界主義者,。三個人都代表著不同時代的某種精神,都面對各種未知,?!?/p>

梁啟超是親切的,法國作家加繆像是同代人,,許知遠始終跟虛幻世界關(guān)系更密切,。他說書相當于他的VR,形容自己處于“dreaming”的狀態(tài)——對現(xiàn)實之物,、現(xiàn)世成就不太感興趣,。辦證、查看煤氣和水電都能讓他瘋掉,,他害怕掉入生活“無聊”的瑣碎細節(jié)里,。讓他心潮澎湃的是這兩天聽的肖斯塔科維奇爵士組曲、書和電影中那種英雄主義的片段——個人孤立地面對時代,。

他將自己強調(diào)人文精神,、精英趣味,寫三卷本近一百萬字的《梁啟超傳》等,,視作英雄主義式的抵抗,。更多時候,,他說自己“怯懦”,既有無奈也是盡力自謙——“人總是渴望可以更英雄,。一個人老覺得自己怪牛逼的,,這人得多傻逼?!彼蕾p的波蘭詩人米沃什曾有過洞見:如果我們多愁善感,,同時又無能為力,那么就會生活在一種絕望的夸張狀態(tài)中,。許知遠用感官,、思想上的愉悅及旺盛的生命力避免了那種絕望。

在北京短暫的春天里,,他喝完咖啡又拿瓶啤酒在草地上吹著小風接受采訪,,自相矛盾后自圓其說,。他仍像處于青春期一般活力無限,,只是在撒嬌時有些許白發(fā)晃動,讓人慌張,。

?

“不能抽象地說這件白襯衫”

人物周刊:在采訪中你常用一種比較穩(wěn)定的提問方式,、視角,比如談論時代情緒,,會不會擔心陷入某種封閉,、表達的窠臼?

許知遠:每個人都有一些自己的母題吧,,有人著迷于童年經(jīng)驗,,有人著迷于自己無根的經(jīng)驗,有人著迷于世界主義經(jīng)驗,??赡芪业哪割}是人與時代之間的沖突、和解,,我問那些問題的時候也等于在追問自己,。而且剪出來的只是一部分,正常的談話有三四個小時,,大家關(guān)心的我基本都問過了,,我也不知道別的采訪者能不能提出更廣泛的問題。

人物周刊:你自身與時代的沖突,、和解是怎樣的,?

許知遠:我在尋找某種平衡感。對我來說,,最重要的成長經(jīng)驗或者說我最佩服的人是同時可以扎根于舊經(jīng)驗,、擁抱新觀念的,,這樣的人往往比較有力量。有的人過分擁抱新觀念,,變得非常飄,;有的人過分擁抱舊價值,缺乏應變和轉(zhuǎn)化能力,。這對我來說是個永恒的問題,,并不是有人給個答案就能用的,它是微妙的東西,,所以問每個人得到的答案都不太一樣,。

人物周刊:你怎樣找平衡的?

許知遠:同時做很多不同的事情獲得平衡,,我需要很多支點,。

人物周刊:會不會分散你的力量?

許知遠:會,,destruction對我來說是很重要的一件事,,分散注意力。我在很多分散之中獲得最想要尋找的專注是什么,,通過比較來完成,。

人物周刊:現(xiàn)階段最想尋求的專注是什么?

許知遠:開始寫第二卷《梁啟超傳》,。

人物周刊:你的母題有過變化嗎,?

許知遠:更細微了一些。不能老那么抽象地談一個時代,,它是非常具體的,。具體到比如說我去建構(gòu)梁啟超和時代的關(guān)系,不僅要說他的思想是怎樣的,,(還要說)當時人的吃喝,,聽什么京劇,怎么行動,,思想上細微的變化,、層次由無數(shù)個細節(jié)構(gòu)成。比如我今天穿了個白襯衫,,你穿個白襯衫,,我說這白襯衫有什么樣的質(zhì)地,哪里產(chǎn)出的,,只有把這套說清楚之后,,反差才會清晰嘛。以前我估計描繪一件強烈的白襯衫,現(xiàn)在變成描繪白襯衫里有多少針,,這些針造成什么樣的效果,。白襯衫不就是時代精神嗎?我不能給人一個抽象的時代精神,,就像不能抽象地說這件白襯衫一樣,。

?

“需要一些更憂愁、沉重的東西”

人物周刊:你在鏡頭前的那些不滿,、憂慮在生活中會有嗎,?有那么強烈嗎?還是說那只是在話語場中,、注視之下的一種表達,?

許知遠:我有啊,但它不會影響我的日常生活,,不會因為憂慮這個時代而影響今天晚上睡覺,、吃飯。我生活中本質(zhì)上是一個挺快樂的人,。每個人缺什么找什么,,可能我太快樂了,所以總是需要一些更憂愁,、沉重的東西,,它給我?guī)砟撤N新的維度,。???

人物周刊:你快樂的來源是什么,?

許知遠:我比較簡單嘛,比較幼稚,。吃個東西挺開心的呀,,音樂、新朋友,、酒精,,就那些東西,每個人不都是這些東西嗎,?

人物周刊:會不會覺得那些像是精致的無聊,?這種輕微的快樂對你構(gòu)成刺激么?

許知遠:構(gòu)成啊,,感官快樂是很本能的,,很重要的,但我最大的愉快仍然是知識上,。當我聽到新的喜歡的音樂會特別興奮,,讀到那些段落會特別亢奮,或者我和一個有趣的人交談——比如西川,,他博學而自由——我發(fā)自肺腑地開心,。

人物周刊:除了帶來新緯度,,那些憂愁、沉重還有其他作用嗎,?

許知遠:它進入我的寫作啊,,進入我的思考,是我思維的一部分,。

人物周刊:但你的這種憂愁,、不滿會不會越來越成為一種姿態(tài),而沒有起到質(zhì)問,、促使反思這樣的作用,?

許知遠:那你就看看它有沒有轉(zhuǎn)換成行動,我肯定把對時代的很多憂慮寫到書里面去了,。我們公司這么多年堅持對人文主義的倡導肯定是因為我憂慮的一部分化到行動之中去的,,否則就發(fā)生很大的搖擺了。憂愁是很重要的一件事,,但你不能沉溺于其中讓自己化成了憂愁,。也有那樣的人,但我更希望把憂愁化成行動,。

人物周刊:我看你似乎比較享受自己這種有困惑的,、憂慮的狀態(tài),包括在節(jié)目片頭中的那些呈現(xiàn),。

許知遠:那是自嘲啊,。

人物周刊:自嘲?

許知遠:因為我小時候讀西方作品長大的,,自嘲是西方作品里很正常的東西,。自嘲使人保持清醒。

人物周刊:你老反省自己的淺薄,、輕浮,,可在自我反省、自嘲過后你有過什么樣的改變或者修正么,?

許知遠:我確實意識到自己的淺薄,,可能我已經(jīng)比很多同代人看得更深入、沉重了,,但我知道真正深入和沉重是什么樣的,,我渴望獲得他們那樣的深刻。我生活在我自己的語境里面,,這個語境我并不一定對著大眾來講,。這是我真實的想法。就像我看以賽亞·伯林的《俄國思想家》,寫得太好了,,看完就覺得自己非常淺薄,,雖然我也在探討知識分子和時代命運的關(guān)系。

人物周刊:我記得你問過西川一個問題,,如果認識到自己的局限,,那怎樣面對想成為偉大的欲望。你呢,,有想成為偉大的欲望么,?及在“淺薄”的局限之下怎么辦?

許知遠:當然有了,,每個年輕人都會有,。但你會意識到自己才智有限,機會也有限,,才智和運氣同時到來偉大才會發(fā)生,。對我來說是做很多具體的事情,我希望這個書店可以存活一百年,,成為傳奇,。我希望我寫出還算了不起的作品,在能力范疇之內(nèi)做到最好,。包括《十三邀》,,我希望它是個有意思的五年之后仍然可以觀看的節(jié)目。這些東西都不一定通向偉大,,我不太想那個問題了,,就想把眼前的事做好。

人物周刊:為什么不再想,?

許知遠:想了也沒用啊,,我沒時間想這個,。

人物周刊:不想會不會是一種逃避呢,?對自己能力的一種不自信或其他。

許知遠:很多具體的事構(gòu)成以賽亞·柏林的杰出,。我相對想成為一個杰出的人,,完成具體的事情。

人物周刊:已經(jīng)退而求其次只求杰出了嗎,?

許知遠:這些詞語是帶著年輕色彩的很多渴望,,可能我到了這個年紀,發(fā)現(xiàn)那些詞語都沒那么重要了,。

?

“他們意識不到樸素的力量”

人物周刊:你很抵觸娛樂但自身又這樣被娛樂被消費,,會感到某種諷刺嗎?你作何感想?

許知遠:生活本身就非常ironical,,生活有一刻停止了ironical嗎,?沒有的呀。它只要不影響我的出發(fā)點就好了,,對我沒太多影響,。

人物周刊:有沒有想過為什么你會成為這樣一個討論中心,為什么有被娛樂的潛質(zhì),?

許知遠:我跟這時代有很多沖突,,可能我特別確信的一些東西不是這個時代目前所接受的嘛。我還是觸碰了一些真問題大家才會討論的,,不是純粹被娛樂的,。如果這個節(jié)目大家都說不好,它不會到今天這樣的地步,。我始終相信智力性本質(zhì)是高度娛樂的,,conversation is the best entertainment,你看當年法國那些沙龍里談論從嚴肅到不正經(jīng)的事,,混合在一起,,那是我喜歡的社會啊,它應該同時充滿了嚴肅的追問和gossip,。而且思想本身是非常大的娛樂,,給人暢快?!妒肥呛苡腥さ幕旌象w,,可能在中國的電視語言里很少吧。

人物周刊:比較想問問你對女性的態(tài)度,,這也是你引起討論的一個話題,。你在節(jié)目中對林志玲談寂寞,引用魯迅寫的“寂寞像一條大蛇把我緊緊纏住”,。你問她是否有過被大蛇一樣纏住的感覺,。讓俞飛鴻看她演的《喜福會》,里邊破西瓜那段有點隱喻,。這兩段設計的意圖是什么,?

許知遠:看《喜福會》的那個鏡頭切得不準確,我覺得被誤解了吧,,看那片子是因為我覺得她在其中演得非常好,,她年輕時表情非常生動,有成為杰出演員的潛質(zhì),。我覺得她的potential沒有發(fā)揮出來,,我問她的感受是什么,。我對女性沒什么態(tài)度,我生活中很尊重女性啊,。

人物周刊:我的意思是,,比如你在新書《偏見:十三邀第一輯》里描寫女性的時候,最先都會講她們的美,、性感,,她們對于你的誘惑、召喚,,你的慌張,。

許知遠:贊美一個女生美不是很正常的事嗎?

人物周刊:是跟男性對比,,你的表達方式不一樣,,你對女性很少從智識層面、社會身份談起,,最先都寫她們的外貌,,這樣一種視角……

許知遠:我說的美并不是外貌,是她氣質(zhì)的延伸啊,。這是一種基本的禮貌啊,。這個時代被大家搞得很奇怪,我們正常男女之間的表達——去贊美對方——難道都不可以嗎,?

人物周刊:不是說贊美有問題,,而是對待男性被訪者跟女性被訪者視角為什么會如此不同?

許知遠:難道這么多代人的基本常識都要徹底被大家顛覆掉嗎,?面對一個美人去談論她的美,,這難道是傷天害理的事情?

人物周刊:你選的那些女性被訪者就是因為這種吸引力嗎,?還是有其他的考慮,?

許知遠:她們都是各自時代某種意義上的象征,反映了時代精神,。而且這個節(jié)目它有很多個人的好奇心嘛,。我們下一次有女科學家,你不能要求我立刻就面面俱到,。你們這么聰明的姑娘,,剛畢業(yè)怎么會被這種cliche所影響呢?這都是多么強大的cliche,。

那是我們最早拍的片子,對鏡頭語言都不熟悉,,那是一個加長的補充的采訪,,我不想做那個采訪,。剪輯者剛剛開始做這個片子,找不到剪輯的感覺,,后來我們都慢慢變得更流暢起來,。

人物周刊:這種流暢中你會失去點什么嗎?

許知遠:失去本真啊,,失去一些更樸素的東西,,我們當然多少會被那種愚蠢的輿論所影響嘛。他們意識不到那種樸素的力量,、樸素的價值,,他們需要某種意義上的表演性、流暢性,。那可能潛移默化地,,我們都會輕微地受此影響,某種意義上做出某種妥協(xié),。???

人物周刊:你說的這種樸素的東西是什么,?

許知遠:生澀啊,那種生澀是很關(guān)鍵,、很有魅力的東西,,很動人。他可能不熟練,,可能有各種破綻,,但那種破綻是美好的。

人物周刊:你這樣一個自我很強的人為什么會放棄這些東西,?它好像也不是特別需要放棄的,。

許知遠:也不是放棄,你不可避免地更熟練起來,。而且很多美好的東西是需要受眾回應的,,在一個什么樣的環(huán)境中會產(chǎn)生什么樣的產(chǎn)物。

人物周刊:會覺得自己此前的種種表現(xiàn)不被寬容對待嗎,?

許知遠:我會覺得這個輿論場缺乏真正的智力性和對話性,,大家特別容易滑入極端,而且比如我覺得很好的《南方人物周刊》你們感興趣的也是這些問題,。

人物周刊:采訪一個人不太可能挖掘他此前沒有呈現(xiàn)出來的一個面相,,可能得從熟悉的已經(jīng)呈現(xiàn)出來的那些地方切入。

許知遠:那因為你不讀我的書嘛,。

人物周刊:讀了,。

許知遠:不談論智識的東西,你老談論我被輿論的地方,,我能怎么辦,?讓我作為一個娛樂人物跟你們談嗎,?

?

“我不是反思很多了嗎?”

人物周刊:那我們談一下,。你現(xiàn)在幾乎放棄了對時事的批評,,這樣一種選擇對你有什么樣的影響?

許知遠:它當然是一個很深的逐漸內(nèi)化的過程,。我必須要學會更用歷史的眼光來看待眼前的這些問題,,給他們尋找一個更深沉、更復雜的原因和解釋,,不應該滿足于某種很姿態(tài)性的表達,。

人物周刊:會覺得以前的那種表達是姿態(tài)性的嗎?

許知遠:姿態(tài)當然重要,,就像表象是實質(zhì)的一部分一樣,。但所有的事情都可以不斷地更深入地挖掘。

人物周刊:在節(jié)目里你對別人背叛自己天賦的提問使人反思,,但你自己會不會也是這樣,?

許知遠:我不是反思很多了嗎?我反思比他們多多了呀,。我是啊,,我會追問自己是不是更好地拓展了自己。

人物周刊:你問羅振宇以前讀法拉奇的東西時什么感覺,,他的反應是“知道你想勾引我說理想主義,,但真的沒有”。你自己是怎么樣看待理想主義的,,你理想主義的根源是什么,?

許知遠:根源是我的閱讀啊我的成長,我上北大是受“五四”影響,,我們覺得一個年輕的知識分子應該跟社會保持距離,,應該批評社會、提出方案,,尋求一些超越現(xiàn)實的理念,,提醒自己保持某種不安感,這種不安會讓你意識到另一種可能性,。然后渴望一種偉大的傳統(tǒng),,跟這個傳統(tǒng)發(fā)生一種關(guān)聯(lián)。

人物周刊:與偉大的傳統(tǒng)發(fā)生關(guān)聯(lián)指什么,?

許知遠:希望像他們一樣廣泛而深刻地思考,,像他們一樣寫出作品、改變一些東西?,F(xiàn)在不都說要做獨角獸,,做偉大的公司,,做喬布斯,,只是我們那時候不會把喬布斯當作我們的英雄,。

人物周刊:你說寫《梁啟超傳》時有自我投射,你作為知識分子的困惑在他身上都能找到,。能否具體說說,?

許知遠:比如他是一個19世紀的70后,我是20世紀的70后,,他1873年生,,我1976年生。當時中國也是一個迅速融入全球化的過程,,面對錯亂的知識結(jié)構(gòu),、新思想,面對那時候的技術(shù)革命:電報,、鐵路,、印刷術(shù),也是一個年輕人想去探索世界,、思想者變成行動者的過程,。他面臨著我們現(xiàn)在面臨的很多困惑,怎么建立一個現(xiàn)代國家,,基本設想是什么,。

人物周刊:在寫作的過程中有得到某種解答嗎?

許知遠:得到很多紓解吧,。很多情況下,,我們都在一種盲目狀態(tài)下做出行動,在不清晰的情況下做出選擇,,都充滿了懊惱和可能性,。

?

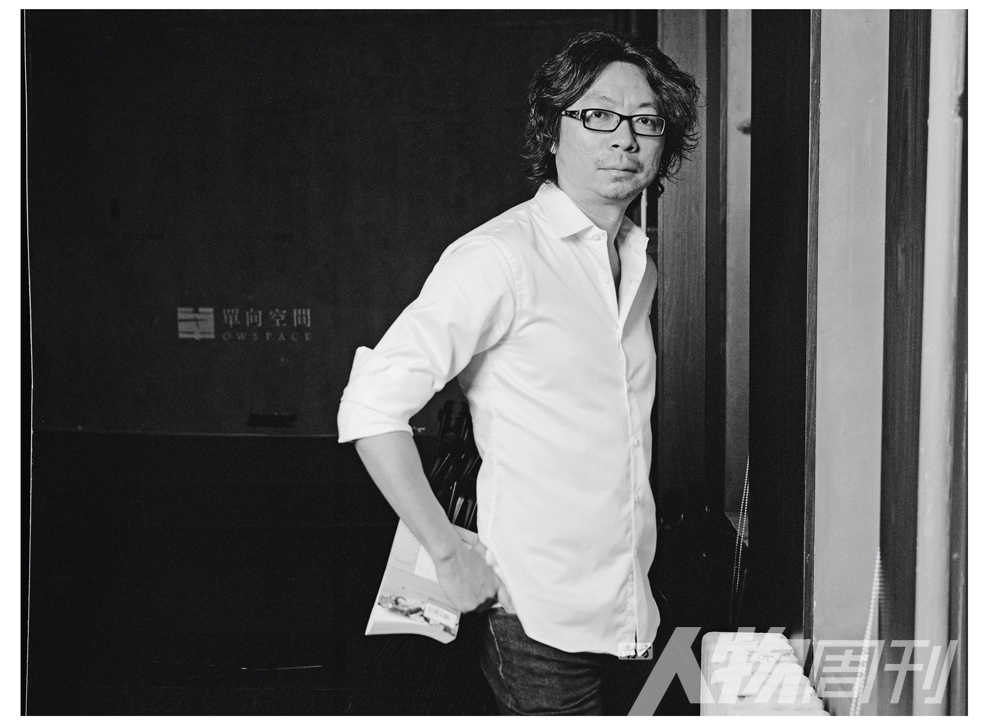

圖/本刊記者 姜曉明

?

人物周刊:你現(xiàn)在會怎樣回看自己過去的一些選擇?

許知遠:沒什么特別艱苦的選擇,,我是比較順利的人生,。

人物周刊:這種一帆風順會不會是你樂觀主義的其中一個來源?

許知遠:是的,,我基本上沒遇上什么挫折,。很多歷史的變化是不可控的,可控的是你微小的生活啊,,所以海明威說,,the grace under the pressure,壓力下的風采,。在不同壓力中你要活出自己的張力,、豐富性,。我找支煙抽行嗎?

人物周刊:行,。

許知遠:你干嘛老對我咄咄逼人呢,?你這樣不內(nèi)疚嗎?我這么好一人,。

?

“生命力不夠旺盛就唱不好挽歌”

人物周刊:你現(xiàn)在好像成一IP了,。

許知遠:我從來都是啊,我很年輕就出了書,,在《經(jīng)濟觀察報》的時候最有名的報紙記者就是我,,這不是什么新鮮事。

人物周刊:年少成名會有些得意么,?

許知遠:我不得意,,可能也幫助我對世俗的這種東西不太感興趣呀。

人物周刊:名聲對你而言意味著什么,?

許知遠:我的一個朋友說,,名聲當然重要,但夠用就行,。我當然需要名聲,,因為名聲會帶來某種便捷,我希望這種便捷能夠拓展我的世界,。

人物周刊:想知道你對自己年少成名的時代際遇及個人特質(zhì)分析是怎樣的,?

許知遠:天啊這,運氣好唄,。我一方面很自我,,另一方面對時代變化很敏感。那時候不就因為出書嘛,,報紙是很嶄新的,,在市場化報紙那樣的平臺上表達,表達的東西對民眾來講又是比較陌生的,。而且時代情緒是比較渴望外部知識的,,有強烈的融入世界的欲望。你寫到不知道的人名,,大家覺得這太有意思了,,我要知道這個東西。現(xiàn)在別人就會說“你丫裝什么裝啊”,,完全相反,。

人物周刊:會不會覺得現(xiàn)在你的表達和時代情緒錯位?

許知遠:會啊,別人老說我不會好好說話,,但我平常生活就是這樣說話,,而且我表達得挺清楚的啊。社會的表達就是分層的,,不是說人分層,,而是每個人有不同的細分市場,不同的表達語境,、空間,。我的表達會有一類讀者,、觀眾習慣,,只不過突然到來的技術(shù)革命使分層感消失,使所有的都進入大眾市場的語言系統(tǒng),,變成一個混亂的時候,。

人物周刊:你承認自己是唱挽歌的人,說挽歌也很美,。挽歌之美是什么,,它對你的吸引之處是什么?

許知遠:逝去是美的啊,,這不是所有文化中美的很大的源頭嗎,?嶄新的東西帶來雄心勃勃的生命力,但逝去卻是一種悲傷的美,,恰似一江春水向東流,,春花秋月何時了。

人物周刊:不會覺得是浪費生命,,或者說是一種徒勞嗎,?

許知遠:美是生命中多么重要的一部分,生命本身就是很多復雜東西構(gòu)成的,,我們現(xiàn)在對生命的理解都非常強調(diào)動物性的一面,,你的擴張、你的生命力,。但生命中很多subtle啊,,那種細膩的、微妙的,、不可言說的東西,,很美啊。

人物周刊:你一面在唱挽歌,,一面好像讓自己的生命力得到了很旺盛的發(fā)展,。

許知遠:生命力不夠旺盛你就唱不好挽歌啊,唱挽歌也需要能量的呀。而且我認為矛盾是人的前提,,只有一個高度理性的人才可能獲得高度的感性,,只有擁抱新語言的人才能夠理解挽歌之美。我是尋求幾方平衡的,,渴望彼此間的共存,,所以你說的我哪一面可能都是準確的,你看到的只是我的某一面,。

人物周刊:你渴望平衡同時又覺得不安很重要,,這也是……

許知遠:對呀動態(tài)平衡。

人物周刊:什么說法都可以,。這會不會是某種不得已的解釋呢,?很多行為過后給自己找出了一套解釋。

許知遠:那怎么辦呢,?對自己的行為做解釋不是每個人的特點嗎,?我們最終生活在一張意義之網(wǎng)上,如果沒有意義的存在,,生命是不存在的,。解釋會被打破,平衡會被打破,,再尋找新的意義,。我現(xiàn)在的解釋是暫時的,可能過段時間會發(fā)生新變化,。

?

“不合時宜是因為我的價值觀恒定”

人物周刊:旅行中你向外尋求經(jīng)驗,,最后的尋求結(jié)果是什么?

許知遠:我會變成一個晚熟的人,。這些經(jīng)驗可能跟我自身沉睡的經(jīng)驗會匯成一個新東西,,那東西可能現(xiàn)在才慢慢到來。

人物周刊:你沉睡的自身經(jīng)驗都有什么,?

許知遠:我看起來在寫作中或者在表達中會吐露自我,,其實我很少真正吐露自我,我吐露的是我的一些知識或者一些感受,,但是深層的很多困惑啊各種都沒有觸碰過,。

可能我著迷于外面五彩斑斕的事情……它其實也有呈現(xiàn),我為什么對那些移動的感興趣,,為什么對那些流放的,、散落的人感興趣,可能就是因為他們也是無根的,。我對邊緣的人,、失落的傳統(tǒng)感興趣,對當下正旺盛的東西反而沒興趣。

人物周刊:你過去基本不表露自我,,這個不表露是為什么,?你那部分自我其實是什么樣的?

許知遠:我說不清楚,,你別折磨我了,,可能還需要更長時間才知道。說起來,,我很早過的都是知識的生活,,沒有過過那種很鮮活的人生。但知識生活也是一種非常重要的經(jīng)驗啊,,不能認為只有在活色生香的地攤上才是生活,,打架才是經(jīng)驗。我會找一種方式把我這種知識生活的經(jīng)驗真正表達出來,。

人物周刊:你此前為什么傾向于向外尋求經(jīng)驗,?逃離平庸?

許知遠:覺得知識生活不精彩,,渴望那種更現(xiàn)實的、血淋淋的,,更有觸碰感,、摩擦感的東西。

人物周刊:你有兩本書中人物經(jīng)驗很強烈,,那些經(jīng)驗有給到你什么樣的沖擊么,?

許知遠:我沒過過那樣的生活,我沒那么勇敢,,我害怕陷入那種特別大的孤立,。我非常清晰地意識到我是一個旁觀者,不是介入者,。我羨慕那些行動的精神,,但我不太有。

人物周刊:僅僅因為不夠勇敢嗎,?還有別的因素嗎,?

許知遠:我性格里有疏離的東西,疏離就意味著很難特別深刻地,、強烈地介入,。

人物周刊:你老說自己是個不合時宜的作家,你是這樣自我定義的,。但你在世俗意義上獲得不少成功,,有一定的影響力。你說著時代粗鄙化、抗拒它,,但看起來你似乎是順應時代的,,在每個時代際遇里你都做出了某種轉(zhuǎn)變。

許知遠:對,,其實我對時代變化挺敏感的,,不合時宜是我認為我的價值觀很恒定。這十多年,,從我剛工作到現(xiàn)在,,有從報紙到各種的不同轉(zhuǎn)變,但我價值觀的選擇都沒變,,變的只是它的技術(shù)手段,。可能很多人把時代的變化理解成價值觀的變化,,或者他們自己價值觀做出很多調(diào)整,,可能我同行五年前還在談“鐵肩擔道義”,現(xiàn)在整天在微信上賣東西,。我沒有那種變化,。

人物周刊:價值觀沒變,那你從以前堅持到現(xiàn)在的東西是什么,?

許知遠:好奇心,,對個人自由選擇能力的確信,對不公的憤恨,。

人物周刊:你常宣稱自己的知識分子身份和精英感,,為什么?意義何在,?這種知識分子意識怎么形成的,?

許知遠:知識分子是一個非常偉大的傳統(tǒng),而且是社會非常重要的構(gòu)成,。尤其在中國社會,,大部分變革都是知識分子來提出、推動的,。我們社會為什么會陷入這么強的反智呢,?整個輿論市場變成這么一個爛泥潭跟反智有很大關(guān)系。我們上大學之前到我們這一代人,,每一代人里面優(yōu)秀的人都希望自己成為知識分子,。所以我只是在尊重我個人的經(jīng)驗,我就是這么被訓練出來的,,我就熱愛這套價值觀,。那為什么不捍衛(wèi)它呢,?

人物周刊:你對知識分子的定義是什么?

許知遠:兩點,。第一,,受過充分的良好的知識訓練;第二,,有非常清晰的價值觀,。

人物周刊:以賽亞·伯林在探討知識分子與時代命運的關(guān)系,你對這個主題的思考是什么,?

許知遠:他寫那本書的時候?qū)嶋H在描繪俄國傳統(tǒng)的狀況——一小群貴族知識分子接受西方的影響,,但他們的觀念與整個俄國遼闊的土地、龐大的人群脫節(jié),,于是產(chǎn)生了強烈的想改變俄國的道德意識和使命感,。但他們的能力又不能抵達到廣闊的人群,無法動員人群,,他們產(chǎn)生了很強的焦灼感,。他們跟西方又不一樣,受法國,、英國,、德國影響,但又意識到自己和這些人不一樣,,于是產(chǎn)生了很獨特的身份意識,、很強的使命感以及無奈。這跟中國傳統(tǒng)的知識分子有某種相似之處,,所以就有很多共鳴。

?