李叔同著名的詩(shī)篇《送別》有云,,“來(lái)時(shí)莫徘徊”,以前唐克揚(yáng)總覺(jué)得是把“去”錯(cuò)寫(xiě)成了“來(lái)”,,最近才有了頓悟,,“投身比遠(yuǎn)離更難,去意徊徨,,不過(guò)是對(duì)孤獨(dú)的恐懼,,但來(lái)路更遠(yuǎn),蓬山萬(wàn)重,?!?br />

一路跨專(zhuān)業(yè),在建筑,、繪畫(huà),、策展、寫(xiě)作間游弋,,普通人眼里是光環(huán),,許多老先生卻未必看得慣,常有人勸他“你要扎實(shí)一點(diǎn),,踏實(shí)一點(diǎn)”,,剛回國(guó)時(shí)也有人說(shuō)他“思想很活躍”,言下之意:“這并非學(xué)術(shù)正統(tǒng),?!?/p>

“我經(jīng)常處于一種少數(shù)派的位置,從小就是這樣,,所以現(xiàn)在也不介意依然成為少數(shù)派,?!碧瓶藫P(yáng)說(shuō)。但他也承認(rèn),,大多數(shù)人都無(wú)法逃脫“現(xiàn)代”意識(shí)形態(tài)的規(guī)訓(xùn),。“現(xiàn)代人的自我,,被分裂成好多種不同的塊區(qū),,現(xiàn)代的標(biāo)志就是utility(功用),看上去很合理的東西,,最后拼湊出來(lái)卻不是完整的人,。”

聊這話(huà)的時(shí)候,,他在《空間中的美術(shù)史》課上,,剛把學(xué)生們“趕出”教室,去拍一張可以作為展覽空間的照片,。而后,,拿曝光、水平線(xiàn)等標(biāo)準(zhǔn)一一審視指點(diǎn),。這門(mén)鼓勵(lì)“動(dòng)手”的創(chuàng)新課程,,教學(xué)核心是如何做procedure(流程)和plan(方案)。

“我給他們講課,,某種程度也是一種規(guī)訓(xùn),。”唐克揚(yáng)不好意思地笑了,,“對(duì)天才來(lái)說(shuō)或許是約束,,但為了他們?cè)谕饷婀ぷ饔袟l理,這又是必須的,?!?/p>

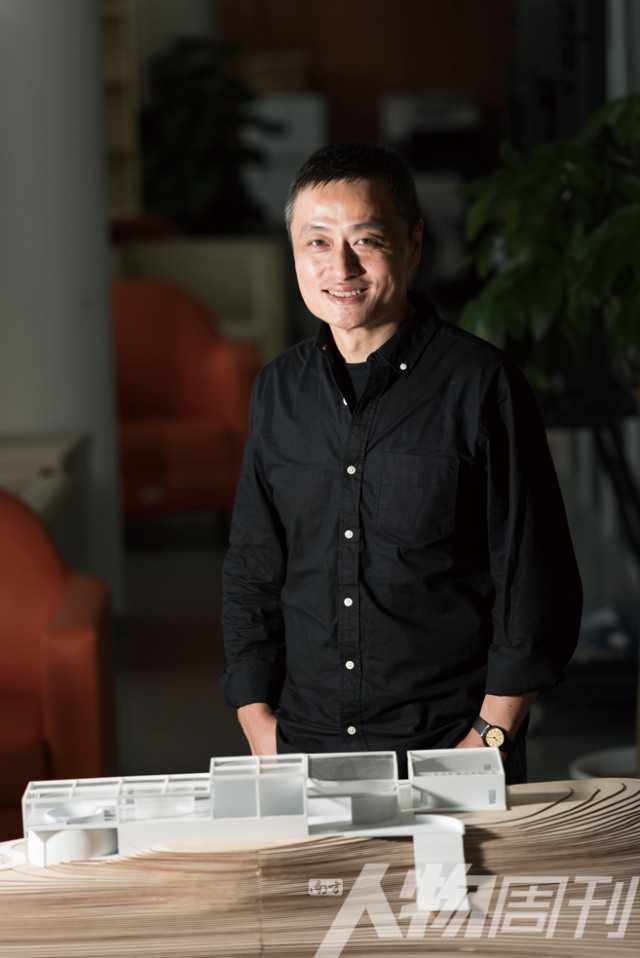

唐克揚(yáng)

質(zhì)料

一期續(xù)建,二期規(guī)劃設(shè)計(jì),,六歲的南方科技大學(xué),,仍然處在“進(jìn)行時(shí)”。從低密度的教學(xué)區(qū)一路跋涉,,經(jīng)過(guò)一片開(kāi)放的工地,,打鉆聲持續(xù)在耳畔轟鳴,簡(jiǎn)直分不清來(lái)自地底還是高空,。唐克揚(yáng)在一旁突然喊住我,,“這就是我們新建的人文中心!”他往大門(mén)走近幾步,,指著高起的大土丘,,“還有48個(gè)月可以封頂,,(紐約)帝國(guó)大廈修好只花了11個(gè)月!” 有一瞬間我恍惚以為,,他是脫了安全帽來(lái)此監(jiān)工的建筑師,。

當(dāng)然,他本來(lái)就是建筑師,,還是個(gè)獨(dú)立策展人,,最知名的項(xiàng)目是威尼斯建筑雙年展中國(guó)館。在最感興趣的文字領(lǐng)域,,過(guò)去介紹是“建筑寫(xiě)作者”,,這幾年隨著更多小說(shuō)的發(fā)表,他也慢慢習(xí)慣了“作家”的頭銜,。

這構(gòu)成了一種有趣的循環(huán),。最早為唐克揚(yáng)打開(kāi)世界大門(mén)的,是北大比較文學(xué)碩士,,如今投至當(dāng)年的北大導(dǎo)師陳躍紅麾下任教,,在這所以理工科見(jiàn)長(zhǎng)的創(chuàng)新型大學(xué),共同打造“一流的人文教育”和“人文環(huán)境”——參與校園規(guī)劃建設(shè)和公共空間營(yíng)造,,既是人文中心設(shè)立的題中之義,,也極大滿(mǎn)足了他尋求的“參與感”,。

白天,,主持完校園規(guī)劃建設(shè)專(zhuān)題講座,唐克揚(yáng)帶我在多山的校園內(nèi)穿行,,他突然跳出一句“這邊地下有個(gè)商周古墓”,,語(yǔ)氣多有欣喜,“幸虧沒(méi)有按他們的規(guī)矩,,把整個(gè)校園推倒重來(lái)”,;晚上,上完四小時(shí)的課,,踏入夜色中的草坪,,他隨手一指,迎頭便撞見(jiàn)一座泛著暗光的神龕,,竟是拆遷前深圳城中村的遺物,。

在這樣日常的一天,我們間歇性的談話(huà)“藕斷絲連”,,始終圍繞故鄉(xiāng),、紐約、長(zhǎng)安,,關(guān)于時(shí)間和空間,、來(lái)路和去處,。它們盤(pán)根錯(cuò)節(jié),形塑了唐克揚(yáng)生命中的“質(zhì)料”——質(zhì)料,,是他言語(yǔ)間不自覺(jué)常會(huì)抖落的那種哲學(xué)用詞,,完了還不忘加上,“質(zhì)地的質(zhì),,材料的料”,。

談作家卡爾維諾,“他把空間賦予具體的質(zhì)料,,同時(shí)有創(chuàng)造性的結(jié)構(gòu),,產(chǎn)生很有意思的文本”;談古典歷史學(xué)者Lionel Casson,,“不是歷史觀先行,,也不是用現(xiàn)在的生活狀態(tài)和關(guān)心的問(wèn)題,去印證過(guò)去古代世界的存在,,他首先談到的是知識(shí),,或者作為質(zhì)料存在的一種歷史?!?/p>

他自己走遍中國(guó)各省,,游歷西方名勝,也是寫(xiě)城市和建筑的高手,,出版了兩本專(zhuān)著《十城畫(huà)記》,、《在空間的密林中》?!暗惯^(guò)來(lái)寫(xiě),,先是觸手可及的質(zhì)料,然后到城市的處所,、城市的時(shí)間,、城市的命運(yùn)”,“就像一個(gè)陌生人來(lái)到城市,,首先是個(gè)意會(huì),,只是一個(gè)感覺(jué)派,慢慢從視角觸及的范圍往外,,擴(kuò)展到整個(gè)城市全景式的理性認(rèn)知,。”

按照康德的說(shuō)法,,感覺(jué)是沒(méi)有形式的質(zhì)料,,質(zhì)料是在現(xiàn)象中的感覺(jué),“雖然一切現(xiàn)象的質(zhì)料只是后天給予的,但其形式卻必須是全都在內(nèi)心中先天地為這些現(xiàn)象準(zhǔn)備好的,?!?/p>

如果問(wèn)唐克揚(yáng),他的質(zhì)料是什么,?他會(huì)說(shuō),,一個(gè)永恒的外省人,一個(gè)漂泊的邊緣者,。

“故鄉(xiāng)肯定是有很emotional(情緒化,、脆弱)的成分在里面,我有時(shí)候很害怕過(guò)度表達(dá),,我現(xiàn)在更愿意做一些技術(shù)性的工作,,少談一些這樣的話(huà)題?!痹谖业淖穯?wèn)下,,唐克揚(yáng)對(duì)“故鄉(xiāng)”闡釋一番后作出總結(jié),“文學(xué)是抗拒不了的力量,,但不能當(dāng)飯吃,,你必須汲取里面的水分,同時(shí)你也不想天天水汪汪的,?!?/p>

但44歲的唐克揚(yáng),仍然時(shí)不時(shí)陷入對(duì)“故鄉(xiāng)”的迷思,。六年前,,他會(huì)在凌晨?jī)牲c(diǎn)半,到微博上發(fā)一首李金發(fā)的現(xiàn)代詩(shī)《故鄉(xiāng)》:“呵,,漂泊之年月/帶去我們之嬉笑,,痛苦/獨(dú)余剩這傷痕?!眱芍芮暗纳钜梗衷谂笥讶镆命S永玉記沈從文的句子,,“一個(gè)士兵要不戰(zhàn)死沙場(chǎng),,便是回到故鄉(xiāng)?!?/p>

在空間的密林中

?

十城畫(huà)記

葉子

那是長(zhǎng)江之畔的安徽蕪湖,,唐克揚(yáng)熟悉的卻是大雜院里的“一地雞毛”。有點(diǎn)黑色幽默的是,,樓上住著的“野”姑娘,,日后成了大明星。很多年后,唐克揚(yáng)偶然從李亞鵬那拿到趙薇哥哥的電話(huà),,重新聯(lián)系起來(lái),,彼此卻都是“虛情假意的寒暄”。

比如說(shuō),,從小崇拜他成績(jī)好,。可他從不認(rèn)為自己是好學(xué)生,,“學(xué)霸就像一個(gè)到處是刀刃的刀,,非常全面,對(duì)考試體制非常適應(yīng),,但同時(shí)又丟掉了一種銳氣,。”

唐克揚(yáng)很小就撿起樹(shù)枝在田埂里自發(fā)地畫(huà)畫(huà),,長(zhǎng)大后的藝術(shù)之路,,卻被父親判為“不務(wù)正業(yè)”,大手一揮,,只好去長(zhǎng)春學(xué)光學(xué)儀器專(zhuān)業(yè),。他寫(xiě)過(guò)1991年的夏日,正是高考時(shí)節(jié),,“使人暈眩的白熱,,記住了克爾凱郭爾的名言,人生的‘煩’”,,對(duì)故鄉(xiāng)的“糾結(jié)”就在于“無(wú)法選擇出生,,只好一生慢慢消化在早年被動(dòng)承受的一切”。直到2010年,,被選為威尼斯建筑雙年展中國(guó)館策展人,,上了《新聞聯(lián)播》,父親才對(duì)他改變態(tài)度,。

壓抑的叛逆為后來(lái)“到處跑來(lái)跑去”的“宿命”埋下伏筆,。考研時(shí),,得知繪畫(huà)專(zhuān)業(yè)無(wú)法跨考,,唐克揚(yáng)“曲線(xiàn)救國(guó)”地選擇了比較文學(xué),因?yàn)樾畔T乏,,三個(gè)志愿清一色填了北大,,而當(dāng)年錄取名額只有1個(gè)。等到畢業(yè)答辯那天,,導(dǎo)師陳躍紅才告訴他,,“當(dāng)時(shí)很多人質(zhì)疑你,,一個(gè)外專(zhuān)業(yè)的學(xué)生,打這么高分,,是不是公正,。”

1998年去芝加哥大學(xué)讀藝術(shù)史碩士,,師從巫鴻,,讀到第四年毅然放棄本專(zhuān)業(yè)的博士路徑,重頭申請(qǐng)哈佛建筑學(xué)方向的設(shè)計(jì)學(xué)博士,,心境與當(dāng)年報(bào)考北大如出一轍,,“再不試就沒(méi)機(jī)會(huì)了,至少不會(huì)后悔,?!?/p>

他至今記得兩個(gè)“建筑學(xué)時(shí)刻”。高考時(shí)聽(tīng)說(shuō)有這個(gè)專(zhuān)業(yè),,他第一次在紙上畫(huà)下一個(gè)三叉型的結(jié)構(gòu),,意識(shí)到自己有一點(diǎn)“立體思維”;美國(guó)留學(xué)時(shí),,他特別興奮地想在屋子里設(shè)計(jì)一個(gè)透明管道,,有圓桌這么大,可以“在室內(nèi)下雪”,,朋友卻潑了冷水,,“沒(méi)啥意思。 ”

唐克揚(yáng)最后選擇建筑師為安身立命的職業(yè),,除了生存的考慮,,實(shí)踐性和中間性是他最看重的特點(diǎn):在自上而下和自下而上的兩種社會(huì)進(jìn)程之間,在機(jī)械化和手工的兩種不同構(gòu)造尺度之間,,在規(guī)模經(jīng)營(yíng)和個(gè)人理想之間,,他同時(shí)具有某種工具性和人文主義者的主體性,得以變得“有趣”,。

“有趣”,,正是打動(dòng)著名建筑師庫(kù)哈斯為他寫(xiě)推薦信的原因?!捌吹暮商m人,,在這點(diǎn)上我和他心有戚戚。他的特點(diǎn)是敏銳,、不拘泥于一種表面的形式,不太在乎已經(jīng)存在的規(guī)范,?!碧瓶藫P(yáng)想起有人曾問(wèn)庫(kù)哈斯,作為知識(shí)分子對(duì)中國(guó)建筑教育有什么看法,他很快回答,,我其實(shí)不是一個(gè)知識(shí)分子,,“他很爽快,而且沒(méi)有那么多高等文化的裝腔作勢(shì),,這是我比較喜歡的地方,。”

現(xiàn)在再談當(dāng)年貼在博客開(kāi)篇的這段論述,,唐克揚(yáng)笑說(shuō)“應(yīng)該早點(diǎn)刪掉”,,但仍然承認(rèn),“喜歡建筑,,因?yàn)樗褪且粋€(gè)很綜合的學(xué)科”,,中間性的意義也在于,“不會(huì)一開(kāi)始就用一種非常固執(zhí)的視角,、一種確認(rèn)的意識(shí)形態(tài),。”

“有時(shí)候我覺(jué)得自己像一片樹(shù)葉一樣,,按我們父輩的想法,,這是非常危險(xiǎn)的,你怎么可以執(zhí)著一個(gè)沒(méi)有立場(chǎng)的根基呢,。葉落還是要?dú)w根的,,可你在狂風(fēng)之中飛行的一片樹(shù)葉,哪面是正面,,哪面是反面,,沒(méi)有一刻安定下來(lái)。這種狀態(tài)可能就是人類(lèi)文化將來(lái)的一種發(fā)展趨向,,很難說(shuō)一個(gè)世界公民他會(huì)有什么樣的一個(gè)立場(chǎng),。”

長(zhǎng)安

站在紐約時(shí)代廣場(chǎng)前的“震撼一刻”,,仿佛還在眼前,。唐克揚(yáng)清晰記得,他的腦子里突然冒出兩個(gè)字:“長(zhǎng)安”,,“想回頭看看自己的歷史,,有什么可以與之抗衡的?!?/p>

一個(gè)“尋找和走失”的故事也從中浮現(xiàn),。原型來(lái)自一部唐人書(shū),講與阿拉伯帝國(guó)作戰(zhàn)被俘的唐朝軍隊(duì)士兵,,在中東地區(qū)漫游一圈又回老家的見(jiàn)聞,?!斑@個(gè)小說(shuō)本質(zhì)上是對(duì)故鄉(xiāng)話(huà)題的一種重復(fù),寫(xiě)一個(gè)人對(duì)他的故鄉(xiāng)是怎么看的,,故鄉(xiāng)是什么,。”

東西方之間,,“看”與“被看”,,貫穿唐克揚(yáng)的城市書(shū)寫(xiě)。他同時(shí)也說(shuō),,自己的每本書(shū)其實(shí)寫(xiě)的都是故鄉(xiāng),,“寫(xiě)長(zhǎng)安,就是寫(xiě)我從外省到達(dá)首都再到國(guó)外,,一步步進(jìn)入文化上層的感受,,我覺(jué)得我依然是中間一個(gè)渺小的個(gè)體,另外一方面也獲得更宏觀的‘看’的視角,,你發(fā)現(xiàn)我們的命運(yùn),,就是過(guò)去被我們觀察的這些長(zhǎng)安人的命運(yùn)?!?/p>

1986年,,在美國(guó)匹茲堡大學(xué)讀碩士的王小波,開(kāi)始以唐傳奇為藍(lán)本寫(xiě)作仿古小說(shuō),,三年后出版第一部小說(shuō)集《唐人秘傳故事》,。后來(lái)的小說(shuō)《萬(wàn)壽寺》,這樣描繪千年之前的長(zhǎng)安城:“在它的城外,,婉蜒著低矮精致的城墻,;在它的城內(nèi),縱橫著低矮精致的城墻,;整個(gè)城市是一座城墻分割成的迷宮……在這座城中,,一切人名、地名都不重要,。重要的是實(shí)質(zhì),。”

在即將出版的新書(shū)里,,唐克揚(yáng)把這句話(huà)作為引言,。但他也坦言,自己和王小波不是同代人,,不再有他那樣明確的思想啟蒙姿態(tài),,“我要表達(dá)的是事實(shí)的情緒反應(yīng),結(jié)合物質(zhì)文明史和美術(shù)史的訓(xùn)練,,在個(gè)人的世界,、重新發(fā)現(xiàn)的古代文明的世界還有西方壓迫感的世界這三個(gè)世界的夾縫里,,產(chǎn)生新的寫(xiě)作——有些是現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題,,有些是詩(shī)意的遐想,,時(shí)間空間的思考,包括哲學(xué)意味的思考,?!?/p>

英國(guó)人的江海關(guān),百年來(lái)建筑在蕪湖長(zhǎng)江邊,,自鳴鐘一天24小時(shí)叮叮當(dāng)當(dāng),,奏響著《威斯敏斯特》的鐘聲。從學(xué)術(shù)漫游中歸鄉(xiāng),,這座“殖民者的贈(zèng)禮”在唐克揚(yáng)眼中方才顯示出不尋常的意味:

區(qū)別于一旁的寶塔,,這帶有刻度的鐘表,不僅是用來(lái)“看”的,,更將港口的吞吐量轉(zhuǎn)化為可以具體度量的東西,,“隨著分分秒秒指針的移動(dòng),如今人們能感受到,,不再是抽象的永恒和須臾,,不是晦暗亭臺(tái)中的暮鼓與晨鐘,而是時(shí)刻變化的生活境遇和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí),?!?/p>

在日本奈良藥師寺,他被一個(gè)電影般的場(chǎng)景擊中,,準(zhǔn)備以此構(gòu)思小說(shuō)開(kāi)頭,。那是一群干活干累了的古代工匠,收拾好工具,,坐在藥師寺廊下喘息,。“干任何事都有一個(gè)空間語(yǔ)境束縛的強(qiáng)行的意義,,那個(gè)瞬間沒(méi)什么意義,,他在喘息,在茫無(wú)頭緒的狀態(tài)里,?!?/p>

他意識(shí)到,存在過(guò)的歷史只有一小部分轉(zhuǎn)化為了文字,、圖像,、藝術(shù),其他都是“沉默的大多數(shù)”,,在數(shù)量上構(gòu)成一種強(qiáng)大的力量,,比表面的更真實(shí),,“對(duì)我來(lái)說(shuō)那是很感人的東西?!彼罡信d趣的還是文學(xué),,而最感人的繪畫(huà)和建筑,也和這個(gè)氣質(zhì)接近,,“它不是揭示什么普遍真理,,而僅僅是一個(gè)打動(dòng)人心的片段?!?/p>

“我想寫(xiě)的小說(shuō),,不僅僅是古代文獻(xiàn)的詮釋?zhuān)沂菤v史被遺留下的那種可能性,沒(méi)有被發(fā)掘過(guò),,同時(shí)也被遺忘或者是被扭曲了,。傳統(tǒng)的意義就在于生發(fā)新的可能性,即使別人寫(xiě)過(guò)無(wú)數(shù)的篇章了,,你還是可以挖掘?qū)儆谀隳遣糠值囊暯?。?/p>

人物周刊:用一個(gè)詞或一句話(huà)形容自己的現(xiàn)狀,。

唐克揚(yáng):漂泊,。其實(shí)還有一個(gè)更好的不帶太多感情色彩的英文說(shuō)法,migrating,。

中國(guó)人對(duì)這種漂泊不定的狀態(tài),,本質(zhì)上是反對(duì)的,或者說(shuō)反感,。小時(shí)候家里人都覺(jué)得出去一次很緊張,,會(huì)大包小包的,而且生怕誤點(diǎn),。后來(lái)我發(fā)現(xiàn)誤點(diǎn)也沒(méi)太大關(guān)系,,只要沒(méi)有什么確定的終點(diǎn)站,沒(méi)有確定去哪兒工作的時(shí)間,。我覺(jué)得也許是一種宿命,,一開(kāi)始他們可能反感我到處跑,我現(xiàn)在反而到處跑來(lái)跑去,。對(duì)研究空間的人來(lái)說(shuō),,這種空間的運(yùn)動(dòng)是有意義的。很有意味的是,,我的旅行就構(gòu)成我自己的研究對(duì)象,。

人物周刊:對(duì)你父母和他們的成長(zhǎng)年代,你怎么看?你理解他們嗎,?

唐克揚(yáng):我覺(jué)得我特別理解,,而且以前就比較理解,后來(lái)慢慢理解得更深了,。但這種理解不是適應(yīng),、喜歡。(他們)不小心生活在那樣一個(gè)年代,,只能盡最大努力去適應(yīng)那個(gè)環(huán)境,,而不會(huì)看到那環(huán)境之外的東西。

我父親講過(guò),,60年代末他們看到阿波羅登月的消息,會(huì)有一種憧憬,,覺(jué)得這個(gè)事情意義很重的,,但他們并不知道自己跟這有沒(méi)有關(guān)系。一個(gè)人,,他到底是要在出生地,、在原有的語(yǔ)境里老實(shí)呆著,還是說(shuō)要天天胡思亂想,,想超越他的這個(gè)世界和語(yǔ)境,。意識(shí)到這種差距,才會(huì)愿意去超越這種差距,,或者尋找別的可能性,。

人物周刊:對(duì)你影響最大的一個(gè)人、一本書(shū),,或者一部電影,。

唐克揚(yáng):一個(gè)人,一本書(shū),,一部電影,,這事兒對(duì)我都不太靠譜兒。我喜歡認(rèn)識(shí)很多人,、看很多書(shū),,也看了好多部電影。一定要答的話(huà),,我覺(jué)得就是突然下意識(shí)冒出來(lái)的答案,。

有幸碰見(jiàn)了好幾位老師,朱青生老師,,現(xiàn)在的導(dǎo)師陳躍紅老師,,還有巫鴻老師,甚至包括庫(kù)哈斯,。我的見(jiàn)識(shí)在遇到他們之前是很有限的,。

我覺(jué)得有些書(shū)不是因?yàn)閮?nèi)容有多棒,,而是我在看那個(gè)書(shū)時(shí)的語(yǔ)境對(duì)我的影響很大??从行?shū)時(shí),,有一種質(zhì)感,或者長(zhǎng)久難以忘懷的印象,。就像一頓非常好的飯,,不是說(shuō)非常好的味道讓你驚嘆,而是你在餓的時(shí)候,,突然一下子有這么一頓飯,。

記得有一年,我考完試后在地?cái)偵系玫揭槐緯?shū)《哥德巴赫猜想》,,徐遲寫(xiě)的,,一個(gè)很著名的詩(shī)人。當(dāng)時(shí)我考完試很輕松,,坐在家里一個(gè)藤椅上,,吃著什么零食,看那個(gè)書(shū)的感覺(jué)非常美,,類(lèi)似的事也發(fā)生在我對(duì)唐詩(shī)宋詞的理解上,。當(dāng)時(shí)我們家有我爸看的唐詩(shī)、古代詩(shī)歌選,,這些書(shū)到現(xiàn)在還是我心目中最美的書(shū),,它的質(zhì)地特別好,現(xiàn)在看來(lái)也不是特別深?yuàn)W的選本,,給你帶來(lái)“饑餓的人碰見(jiàn)一頓好飯”的感覺(jué),。

有幾部電影我特別震動(dòng),比如《日瓦戈醫(yī)生》,。那是我在美國(guó)時(shí)看的,,跟我美國(guó)同學(xué)一講,他們都笑說(shuō)這個(gè)電影太落伍了,,格調(diào)也過(guò)于小資文藝,,他們的意思是這可能是現(xiàn)實(shí)中不大可能存在的故事,或者說(shuō)過(guò)于煽情,。但在我當(dāng)時(shí)剛從理工科轉(zhuǎn)到文科的語(yǔ)境里,,我還是比較認(rèn)同這種相對(duì)來(lái)說(shuō)沒(méi)那么復(fù)雜的、或者說(shuō)沒(méi)有那么的扭曲的電影,,很純美,。

人物周刊:對(duì)自己的(未來(lái)的)下一代,你有什么期待?

唐克揚(yáng):其實(shí)談不上期待,,我沒(méi)有老一輩人的那種崇高的使命感,,這源于自己對(duì)事情的懷疑或者不確定感。

我相信下一代會(huì)活在一個(gè)比我們更加充分信息化的世界里,,了解很多事情,,貌似有更多的選擇。但這可能也會(huì)是一種問(wèn)題,,太多選擇反而會(huì)陷入更猶豫優(yōu)柔的形態(tài),。我覺(jué)得我們已經(jīng)有一些,他們身上可能更明顯些,。如果希望他們有什么品質(zhì)的話(huà),,就是俗話(huà)說(shuō)的正能量嘛,不要對(duì)自身?xiàng)l件,、需求,、利益有太多期求,否則就會(huì)更優(yōu)柔寡斷,。對(duì)這個(gè)國(guó)家的年輕人來(lái)說(shuō),還是希望能有超越的勇氣吧,。

人物周刊:對(duì)你所從事領(lǐng)域的前景怎么看,?

唐克揚(yáng):建筑是一個(gè)過(guò)于古老的行業(yè),大部分古老的行業(yè)都有超強(qiáng)的惰性,,越是古老,,變革自身的愿望就越不迫切。也是因?yàn)檫@種特性才可以一直延續(xù)下去,,很容易變化的行業(yè)就很容易被取代,。我們說(shuō)建筑和重力的關(guān)系:建筑是不可能垮下去的,也不可能飄在空中,,這個(gè)事情短期內(nèi)是不會(huì)改變的,。人們不會(huì)在一個(gè)彎曲的墻壁上睡覺(jué),建筑還是會(huì)由垂直向上的結(jié)構(gòu)和水平的樓板組成,。

人物周刊:責(zé)任,、權(quán)利和個(gè)人自由,你最看重哪個(gè),?

唐克揚(yáng):個(gè)人自由,。

人物周刊:你珍視自己的哪種品質(zhì)?最想改進(jìn)的一個(gè)缺點(diǎn)是,?

唐克揚(yáng):其實(shí)談不上珍視,,我對(duì)自己有一種告誡,不要太過(guò)于自以為是。我想每個(gè)人都難以真正克服,,但我多少還有點(diǎn)自我反省的意識(shí),。

缺點(diǎn)就到處都是,但是現(xiàn)在可能很難去改進(jìn)了,,這是一種宿命論,。人的大部分優(yōu)缺點(diǎn)是從基因里來(lái)的,從你三四歲開(kāi)始就慢慢形成了,,可能六七歲定型了,,十歲之后就幾乎無(wú)法再改了。必須要回答的話(huà),,就希望能不能把歌唱得再好一點(diǎn)兒,、舞跳得好一點(diǎn),因?yàn)檫@是一種自我?jiàn)蕵?lè)的能力,。

人物周刊:最不愿意把時(shí)間浪費(fèi)在哪方面,?

唐克揚(yáng):打牌。

人物周刊:為了創(chuàng)造和諧美好的世界,,你期待自己充當(dāng)怎樣的角色,?

唐克揚(yáng):一位電影導(dǎo)演,一個(gè)音樂(lè)家,,一名建筑師,。

我覺(jué)得這三種角色就可以把我們一部電影的實(shí)際操作都囊括了,一個(gè)電影導(dǎo)演未必全部都懂,,當(dāng)然假如能夠懂的話(huà),,電影導(dǎo)演就是我對(duì)這個(gè)問(wèn)題的簡(jiǎn)單答案。

我現(xiàn)在是一個(gè)建筑師,,建筑師就具備了為世界搭建一個(gè)結(jié)構(gòu)的能力,。音樂(lè)具有把世界抽象化、但不失于感性的能力,,和建筑那種冷冰冰的,、沉默的力量是不一樣的。最后還需要一個(gè)導(dǎo)演把這些東西都串起來(lái),。

人物周刊:現(xiàn)在的你,,還有哪些不安和擔(dān)憂(yōu)?

唐克揚(yáng):生命短暫,,韶光有限,。

所有的不安和隱憂(yōu)都是時(shí)間有限造成的。假如有足夠多的生命,,距離都可以克服,,哪怕是一些巨大的困難,。我也舉兩段我比較記憶深刻的話(huà)來(lái)佐證。一段是歌德談話(huà)錄,,和助手在魏瑪散步,,看到這個(gè)西沉的太陽(yáng),他很樂(lè)觀,,他說(shuō)人類(lèi)的精神就像那個(gè)太陽(yáng),,讓他每天落下去,還會(huì)不斷地升起來(lái),;另外一個(gè)是李商隱《樂(lè)游原》那首詩(shī),,“夕陽(yáng)無(wú)限好,只是近黃昏”,,后來(lái)對(duì)這詩(shī)有不同的解讀,,有些爭(zhēng)議是說(shuō),“只是”的意思并沒(méi)有遺憾,,而是像現(xiàn)在英語(yǔ)的“while”,,就是“正在這個(gè)時(shí)候”的意思。但我覺(jué)得多少還是表達(dá)中國(guó)人對(duì)于時(shí)間的一種惆悵感,,其實(shí)首先是因?yàn)樽陨淼挠邢薏艜?huì)產(chǎn)生出文學(xué),,西方人好像是相信這種永恒價(jià)值、終極世界等,,我們更多的時(shí)候是覺(jué)得,,時(shí)間對(duì)自身的存在是一種危險(xiǎn)。