圣賢不是靠背誦造就的

不知什么原因,,“讀經”這個話題最近又火了起來,。

臺灣某教授所倡導的兒童讀經運動,已在大陸運行多年,,信從者眾,,這種教育主張少年兒童多背誦經典書籍,即使孩子一時不能理解,,也不要緊,,只要背下去,長大后會有理解的時候,;在讀經學堂里,,教師只負責帶領兒童背誦書籍,不講解,;那些能背誦30萬字的少年,,可以進入他們最高級別的書院求學……

根據主事者的自述,這種讀經教育的目標是培養(yǎng)圣賢,。

這個說法,,可謂從一開始就錯了,。如果有一個人,他沒有拿過世界杯冠軍,,卻開了一個足球培訓班,,然后告訴世人說“我們的目標是培養(yǎng)世界冠軍”,這話聽上去口氣很大,,但從道理上來說,,是可以相信的。因為“世界冠軍”是一種榮譽,,屬于“利”方面的內容,,與德行無關,而且想要獲得冠軍,,必須通過比賽,,而足球比賽是團體合作,不需要施教者上場,,所以即使教練不會踢球,,也能教出好的弟子。在現(xiàn)實中,,也確實有不少踢球不好的人成了頂級教練,。

不過,如果有這么一個人,,讀書多,,但不懂詩詞格律,此人開了一個培訓班,,宣稱要培養(yǎng)詩人,,寫近體詩。對于這句話,,可千萬不能相信,。這是因為,“詩人”兩個字,,包含了人的品格,、作詩技巧等因素,屬于“義”方面的內容,。要想培養(yǎng)出詩人,,施教者必須自己首先是詩人,不然,,即使讓學生把唐宋名家的詩集全部背誦下來,,也學不會寫詩,更別說成為詩人了,。這種例子實在不勝枚舉,,譬如在古典文學研究領域里,,不少從業(yè)者寫起論文來洋洋灑灑,卻連一首文從字順的律詩也寫不出,。

儒門的教育也跟詩人的培養(yǎng)一樣,都屬于“義”方面的內容,。從本質上說,,儒學是實踐性的學問。一個人要稱得上“儒者”,,必須做到言與行相合無間,。《論語》說:“子路有聞,,未之能行,,唯恐有聞?!辟潛P子路勇于實踐,,因為子路知道了一個道理,若是未能躬行,,就唯恐再聽聞另一個道理,。在《論語》里,類似的表述還有許多,,比如:“古者言之不出,,恥躬之不逮也?!庇秩缈鬃拥倪@個慨嘆:“始吾于人也,,聽其言而信其行。今吾于人也,,聽其言而觀其行,。”這都說明,,儒者必須在實際言行中體現(xiàn)出其所知道的義理,。

正因為儒學要求言行一致的特性,所以如果有人推行一種目標是培養(yǎng)圣賢的教育,,那么其人必須先具備一個條件:他是世所公認的圣賢,。退一步說,他即便不是圣賢,,也必須是合格的儒者,。但事實是,目前各種讀經學堂里的教員,,薰蕕同器,,有些教員連理解經典都成問題,,其身份更多是“高級伴讀書童”。自身尚非儒者,,而欲教人成為圣賢,,這已經不僅僅是以己昏昏使人昭昭的不自量力,亦是一種欺世行為了,。

其實真正的圣賢,,是不會以“圣賢”名號自居的??鬃釉谑罆r就被視為圣人,,但他自己說:“若圣與仁,則吾豈敢,!”不以圣者和仁者自居,。細看孔子的言行就不難發(fā)現(xiàn),他沒有任何高自位置的地方,,當理想無法實現(xiàn)的時候,,他會跟弟子感嘆,“道不行,,乘桴浮于海,。”多么誠摯,,何嘗有高言大句欺世,?孔子設教的用心,并不是要自己成為什么圣賢,,也不是要把弟子培養(yǎng)成為圣賢,,而是希望每一個來學的人,都能成為人格高貴的士君子,。

在儒門體系中,,存在著“士人、賢人,、圣人”這個由低至高的序列,,所謂“士希賢、賢希圣”是也,。在這個體系中,,士是基石,圣賢只是其中的卓絕者,,他們本質上也是士人,。今人提倡儒學,要說教育目標,,也宜說是培養(yǎng)士人,,因為能否培養(yǎng)出賢人,,是要看各人造化的。事實上,,一個人要成為賢者,,不僅需要讀書好,更要做出了不起的事情,,有功于人群,,方能得此稱號。古之賢者,,莫不如是。今人直接越過士人而侈談圣賢,,是急功近利的表現(xiàn),,與儒家嚴明“義利之辨”的精神背道而馳,其說之不可行,,是顯而易見的,。

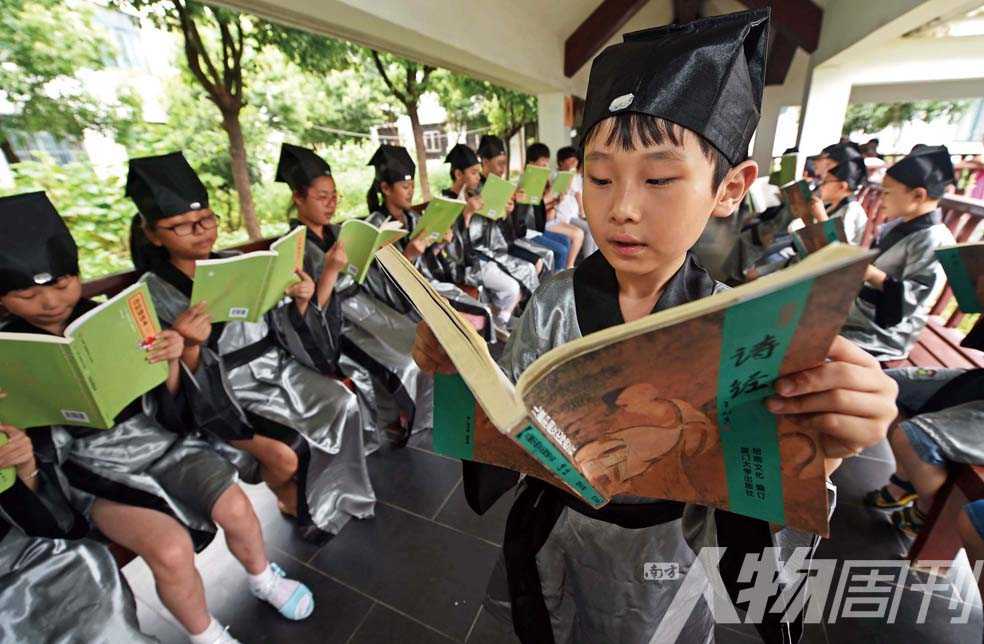

四川遂寧,一個小學運動會前,,孩子們詠讀“弟子規(guī)”

在無因果處用力

“背誦30萬字經典”,、“長大后自然會理解”,這是常見的讀經教育者的主張,。這類說法的背后,,所抱持的是“經典書籍里面每句都好”的意態(tài)。問題是,,“30萬字”指標如何定出,?若不向孩子講解,憑什么認為孩子長大后一定能懂,?就經典而言,,即便是每句都蘊含哲理,也需要人在自己的生活中反復推尋,、印證,,經過一個反求諸己的過程,前賢說過的話才在自己心中有生命力,,不然就只是紙上的遺訓而已,。

賦予讀經如此深切重大的意義,其實展現(xiàn)的是一種“期必如此”的思想狀態(tài),。這種表現(xiàn)似乎是極其推尊經典,,實則大大降低了經典的價值??鬃诱f“毋意,、毋必,、毋固、毋我”,,章太炎說“事無證驗而必之者,,非愚即妄”,他們所絕去的“必”,,即此之謂,。

在現(xiàn)實中,我們可以看到許多“必”:讀儒家經典,,定能成為士人,;背誦夠多少字,可成大才,。又或是反過來:儒家經典是現(xiàn)代化的阻礙,,不能再讀;封建殘余,,桎梏心性,,何足寓目……后一種聲音,我們絕不陌生,,魯迅就說過,,“歐戰(zhàn)時候的參戰(zhàn),我們不常常自負的么,,但可曾用《論語》感化過德國兵,,用《易經》咒翻了潛水艇呢?”面對這種強悍的邏輯,,我們除了拍一下大腿,,實在也沒有什么可以做的。

對典籍的極端推尊與貶斥,,態(tài)度迥異,,然而論者所犯的“必”之病,則是相同的:他們建立起一些牢固的因果關系,,然后倡導人群遵循,。

因果之說,并非專屬于佛家,,儒家早就有之,,比如《周易》說,“積善之家,,必有余慶,。積不善之家,必有余殃?!边@種言說,,有著導人向善的深意,然而人若讀后認定世界必是如此,,恐不盡然,。司馬遷在《伯夷列傳》中感慨地說,像盜跖那種做了許多壞事的人,,他們活得很好,,像伯夷、叔齊那樣的善人卻活得很慘,,歷代都有很多這種情況出現(xiàn),。對于世間流行的“天道無親,常與善人”之說法,,司馬遷表示“余甚惑焉”,。

司馬遷的感慨,在某種程度上說也是世界的一種真相,。我們所習慣言說的經,指的是常道,,確切來說,,經是一種應然,即引導人應該如何表現(xiàn),。然而在浩漠的人間,,除了“常”,,還有許多“變”,。對于后人來說,僅學習經典中那些義正辭嚴的道理是不夠的,,還需要認識世間的種種“變”,。這部分內容往往不在經籍中,而是在我們的生活中以及前人的史部書籍里,。

在1925年《史地學報》第3卷第7期里,,載有柳詒徵先生的《歷史之知識》一文,文中這樣說:

歷史的事實,,有些是有因果的,,有些又無因果。又如孔子,,大家都說他是宋之后裔,,又居于魯國禮義之邦,故能產生出這一個偉大的人物來,。但是宋之后裔而居魯者何止一孔氏,,孔氏一門的人居魯者又何止孔丘一人,,而何以獨孔丘能成為偉大人物?這可以說是無因果的,。又如蒙古種族,,由葷粥而匈奴,由匈奴而鮮卑而突厥而蒙古,,何以獨于秦,、漢之間能產生出一個冒頓單于,這也可以說是無因果的,,是偶然的,。因此我們可以得一教訓:我們處世,應當在無因果處用力,,來適應環(huán)境,,適應歷史。故歷史的最后,,還是無因果的,,須憑個人自己去造因果。

柳詒徵先生是史家,,也是儒者,,這段話說得意味深長。在儒家精神中,,孔子的“知其不可而為之”極堪尋味,,他明知天下無道,仍然不辭辛勞地去行道,、明道,,就是希望“在無因果處用力”,使得世界更好,。

司馬遷也是一樣的心情,。在《伯夷列傳》中,他感慨惡人得好報,、善人無好報之后,,筆鋒一轉,說伯夷,、顏回這些人雖然有善行,,也是因為得到孔子的稱贊而名垂后世。司馬遷是在表達一種意愿:即便天下無道,,他也要做一個像孔子那樣的人,,通過自己的記錄,讓善人留名后世、讓惡人惡行昭彰,。在認識乃至經歷了世間的許多“變”之后,,司馬遷對“常”道更加堅持,,他也是“在無因果處用力”,。

今人盛言讀經、談史,,然而讀經者多顯得拘迂,,談史者又容易陷入各種陰謀斗爭的泥淖。司馬遷的《伯夷列傳》以及柳詒徵的上述言說,,可藥此病,。

今之國學教育,缺少活潑滋潤之功

“讀經”這個話題,,其實一點也不新鮮,。

早在1935年,學者何炳松主編商務印書館《教育雜志》,,就曾發(fā)函給全國文化界名家,,征求他們關于讀經的意見,共收到七十多篇回復,,其中包括了蔡元培,、唐文治、錢基博,、陳立夫等名流??梢赃@樣說,,今日關于讀經問題的所有爭論,幾乎都能在1935年的那些意見中找到同調,。

這是一場不可能有結果的爭論,。比方說,什么是經,?這個概念在今天就很不清晰,。比如《莊子》被稱為《南華真經》,《老子》又名《道德經》,,佛家有《金剛經》,,喝茶方面也有一部《茶經》……但最早有“經”這個名堂、影響也最深遠的,,無疑是《詩》《書》《禮》《易》《春秋》這幾部先王政典,,即古人常說的“五經”,它們都跟孔子有關:《春秋》是孔子據舊史而作,其他4部經也都經過了孔子的整理,。

在漢代,,《論語》的地位已經很重要,但因為不是先王政典,,所以當時的人并不稱之為經,,而是看作輔助解經的要籍,是謂“傳”,。這并非說《論語》比不上五經重要,,而是說“經”這個概念原有其清晰定義。后來,,經書內容不斷擴充,,宋代出現(xiàn)“十三經”的說法,把屬于子書類的《孟子》收了進去,,《爾雅》是解經的書,,也成為十三經之一。這已經顯得有點不倫不類了,。至于今天的一些國學教育者,,把讀《弟子規(guī)》這種末流文獻的行為也稱為“讀經”,就更不值一論了,。

那么,,要不要讀經?關于這個問題,,只要想到簡單的一點就可以了:只要我們還在使用漢字,,當然就要讀,因為無論你是贊成經典,,還是反對經典,,都必須植基于你對經典有所知的基礎上。事實上,,百年來國人圍繞“讀經”話題爭論不休,,本身就說明這些經典是需要我們去了解的。

有一天,,一位熱愛傳統(tǒng)文化的兄長給我轉來一篇文章,,文中用半生不熟的文言,學著古賢的口吻,,批評這個時代禮崩樂壞,。觀其言,仿佛是一位老夫子,,然而實際上只是一位十歲左右的孩子而已,。兄長很憂慮:“這孩子學傳統(tǒng)文化,,都成老苗子了?!?/p>

這個擔心很對,。當前的國學教育尤其是少兒國學教育,存在著一個普遍問題:干枯,,沒有滋潤活潑生命之功,,只是在批量制造一些面帶憂國憂民之色的俗儒而已。

其實,,與其讓小孩子耗費心力去閱讀或背誦各種大道理,,還不如讓他們去學好一兩門具體的“藝”——例如學詩詞或文言文的寫作。這是因為,,會說千百種道理,,不如掌握一藝,因為道理往往是從紙上得來,,而學藝則是直接與古人精神往來,。孔子主張“游于藝”,,可謂頗具深意,。

《詩經》說:“鳶飛戾天,魚躍于淵,?!彼^的“鳶飛魚躍”,指的是精神上一種自由,、活潑之境界,。無論是詩文也好,樂器,、繪畫也罷,,都是助人通往“鳶飛魚躍”之境的直路,沉浸其間,,會得到一種極好的熏陶,,同時又不至于斫傷了生命力,。

孔子非常重視《詩經》,。《論語·泰伯》說:“興于《詩》,,立于禮,,成于樂?!卞X穆先生的《論語新解》解釋這一條時說:“本章見孔子之重《詩》教,,又重禮樂之化,。后世詩學既不盡正,而禮樂淪喪,,幾于無存,,徒慕孔門之教于語言文字間,于是孔學遂不免有若為干枯,,少活潑滋潤之功,。此亦來學者所當深體而細玩之?!?/p>

從本質上說,,人是不能被說服的。詩的重要性在于,,它能感發(fā)自己與他人,。清代學者焦循在《毛詩補疏序》一文里說:“夫《詩》,溫柔敦厚者也,,不質直言之,,而比興言之,不言理而言情,,不務勝人而務感人,。自理道之說起,人各挾其是非,,以逞其血氣,。激濁揚清,本非謬戾,,而言不本于性情,,則聽者厭倦?!贝苏Z甚要,,足以令人深思。

后世的詩,,也與《詩經》的精神血脈相通,。錢穆、焦循的說法,,宜為今日學傳統(tǒng)文化之人聽取,。然而,我們看到的實情,,不僅僅是詩教缺失,、后進學得干枯,更是那些振臂高呼復興傳統(tǒng)文化的人,,自身往往連基本的詩文寫作都不過關,。如果他們會內省,,應視之為恥,因為古賢并不會出現(xiàn)這種情況,。這并不是說會寫詩文就有多了不起,,而是說如此基礎的東西都未能掌握,如何倡導傳統(tǒng)文化,?

廣東深圳,,一位家長陪著孩子在一家國學私塾讀經

學習不是一件輕松的事

在讀書方面,宋人黃庭堅有這樣一個說法:“大率學者喜博,,而常病不精,。泛濫百書,不若精于一也,。有余力,,然后及諸書,則涉獵諸篇亦得其精,。蓋以我觀書,,則處處得益;以書博我,,則釋卷而茫然,。”

朱子很喜歡這個說法,,認為“有補于學者”,。黃庭堅這番話有兩個意思,一是讀書要守約,,不可泛濫,;二是閱讀時要多涵泳,于自己的生命有切實體驗,,方為有得,,而不是一味追求多聞、多得,。

這種讀書精神,,似乎在今天很難通行了。因為黃庭堅所提倡的,,乃是一種真正對自己生命發(fā)生作用的學習,,這將是一個非常漫長的過程,甚至很長一段時間后都可能不會讓人感知到效果,,這無疑與今人求快,、求果的追求相違背,。

一位在某大型國學教育機構工作的朋友告訴我:他們公司的業(yè)務對象以少年兒童為主,,開有詩詞寫作,、《論語》閱讀、琴棋書畫等課程,,其中琴棋書畫這些課程最受家長歡迎,,而詩詞寫作、《論語》閱讀等課程則乏人問津,。

這是一個頗令人傷感的現(xiàn)實,。家長是在讓孩子追求多聞多得,而忽略了精神的塑造,,可謂釋本而務枝,。這種功利心態(tài),與某些國學教育主持者的欺蒙心理,,可謂相得益彰,。在目前可見的討論中,人們只注意到國學教育者的一些弊病,,卻往往忽略了家長功利心態(tài)所造的惡,。

重琴棋書畫而輕詩詞文章,跟追捧兒童讀經教育的,,都是同一批家長,,他們無疑都被急于求售的心態(tài)所左右——學琴棋書畫見效快,可以讓孩子在人前表演,;送孩子去背誦經典亦然,,也是只要稍微一學,就能夠在他人面前表演,。

然而真正能夠影響生命質量的學習,,又豈是學一下琴、背一些書這么簡單的事呢,?《論語》開篇說:“學而時習之,,不亦說乎?!蹦槌觥罢f”字為教,,這個字通“悅”,是比“樂”更深一層的感受,。在孔門的教育理念里,,學習應是一件愉悅的事。這是就大處著眼之說,,并不意味著學習是容易之事,,因為當你真正進入一種學問之后,將有大量的關節(jié)需要打通,,這是需要付出艱辛勞動才能做到的,。

其他的不說,,單就學詩而言,即便你熟讀各種選本,,對于寫詩來說收益也不大,。前賢所教的學詩方法并不神秘,往往是建議你選取一兩個心儀的詩家,,撲入其世界,、涵泳其專集,此外再博覽其他詩家的作品,。這是非常切實的意見,,也只有這樣,學者才能在詩方面真切有得,,不容易跟著流俗之見走,。

學詩文不易,學孔孟之道乃至其他學問,,也一樣要付出許多精力,,才能真切受益。對于那些鼓吹教育是“不費吹灰之力”之事,、只需帶小朋友背誦經籍即可的聲音,,我們應該想到,天下的便宜事,,實在是比我們想象中要少得多的,。

我們還看到,只要有人稍微質疑某讀經教育的方法,,讀經主事者就認為這是反對讀經,、“斷人慧命”。這倒是不勞主事者憂心,,因為傳統(tǒng)文化的典籍俱在,,自有俊彥來讀。其實翻開歷史書就可以看到,,數千年的文脈盡管受過各種損傷,,然而何嘗斷絕過?