1980年代初的一天,,上?!爸唷睆垵樤诒本煼洞髮W(xué)圖書館里第一次得知了曾祖父的故事。學(xué)者熊月之在一篇小文章里,,介紹了“近代進步教育家”張煥綸的生平和作為,。

“很激動,也很難為情”——說難為情,,是因為身為北師大的歷史專業(yè)研究生,,還需要從別人那里獲知自己的家史。

她隨即把文章復(fù)印,,寄給上海的母親,。母親收到信件后,激動得不行,,“她說,,現(xiàn)在終于可以講一些了?!?/p>

在張濟順的童年記憶里,,關(guān)于曾祖父,只有一點影影綽綽的痕跡,,大人們基本不提,。一來家庭“血統(tǒng)”不太好,風(fēng)波動蕩的年代,,多少生怕因此牽連出什么說不清的“歷史問題”來,。此外,這也是老一輩人不愿去觸碰的一個老傷疤:1937年“八一三”戰(zhàn)事爆發(fā),,一大家子慌慌張張?zhí)与x滬南老宅,,避入租界,,幾代的積累和心血都在轟炸和騷亂中化為烏有。之后再歷經(jīng)“文革”浩劫,,關(guān)于家族的過往,,幾乎沒有什么物件留存下來可以跟后代講的。

張濟順聯(lián)系上熊月之,,從他那里得到了更多關(guān)于曾祖父的資料,。后來,她陸陸續(xù)續(xù)地搜集到他的照片,、他寫的詩,。

在一張黑白的半身肖像照里,張煥綸留給后人一個同光年間地方士紳的經(jīng)典形象:留長辮,、著馬褂,,面容沉穩(wěn)而安靜。光緒四年,,他和幾位好友共同創(chuàng)立近代第一所國人辦的新式小學(xué)——梅溪學(xué)堂,。從此,張家的廳堂,、庭院里,,不時會響起朗讀英文的稚子之聲,。其中有一名操著安徽口音的鄉(xiāng)下少年胡適,,也是張煥綸好友之子。

因為在教育界的聲望,,張煥綸后被盛宣懷聘為南洋公學(xué)首任中文總教習(xí),,即教務(wù)長。期間,,他又創(chuàng)辦師范班,,開了中國師范教育的先河。

“也許是冥冥中的天意吧,?!币徽劦皆娓福瑥垵樏奸g涌起一些感慨,。百年后,,身為張家第四代,她在教育行業(yè)又兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)三十多個年頭,。

張家是老上海舊城廂里的一個世家大族,,屬于正宗的上海“土著”,。自19世紀(jì)中葉開埠以來,,這個小小的上??h城急速發(fā)展起來,一躍為遠東第一大都市,。中外移民,、各色人等大量涌入,形成了五方雜處,、光怪陸離的“十里洋場”,。

張濟順的祖父是舊上海著名私營報紙、《新聞報》的一名主力骨干,,和著名報人汪漢溪是世交,。張濟順的父母則是洋行職員,類似今日之“白領(lǐng)”,。

1949年5月,,中國人民解放軍開進南京路。這一年,,張濟順出生于上海西南的一個弄堂里,。

從曾祖父到張濟順,張家四代人親歷了上海在一個半世紀(jì)里的急速膨脹,、繁華和迷離,、戰(zhàn)火與離亂、日偽治下的“歹土”時期,,以及之后的“紅色歲月”,。

2015年,張濟順出版了學(xué)術(shù)著作——《遠去的都市:1950年代的上?!?。這是她近二十年來對上海社會史研究成果的梳理,也是對自己兒時生活過的上海社會一次深入的探究和重現(xiàn),。

在研究中,,她把目光投向了類似自己父母、祖父,、鄰居這樣一些支撐起這個大都市“面相”與筋骨的中上層精英與職員,、生活在里弄的小市民們,以及蘇北“下只腳”里的蕓蕓大眾,。

在過往有關(guān)上海的歷史書寫中,,這個龐大的群體尷尬地“缺席”了,僅僅是為革命領(lǐng)袖,、黨國政要,、學(xué)術(shù)大師、文壇巨匠展開宏大敘事的一個模糊的背景色,。

我們的采訪約在上海的西南角,,一個近十來年興起的郊區(qū)大型住宅區(qū),。直至2006年,張濟順才從生活了數(shù)十年的喧鬧市區(qū)搬到這里,。在她生命中留下印痕的老弄堂,、舊馬路、用作市少年宮的老洋房的地下,,新建的地鐵線彼此呼嘯而過,。

三伏天的大太陽下,在沒有任何遮蔽的新區(qū)里,,大馬路明晃晃得刺眼,。張濟順一身布衣布褲、平底便鞋,,斜挎著一個青少年品牌的布書包,,輕輕巧巧地走來,像極了一個樸素的女學(xué)生,。只有一頭夾雜銀絲的短發(fā)提醒著我:女學(xué)生已年過花甲,。

4年前,她辭去所有黨政職務(wù),,回歸學(xué)術(shù)研究,。之前約有十五六年里,她每日應(yīng)對著千頭萬緒的校務(wù),、黨務(wù)工作,,零碎時間拿來看資料,看一點是一點,。每年暑假的兩個月,,是她惟一拿得出整塊時間鉆圖書館,、地方檔案館的奢侈——每天一開門就進去,,掐到最后一刻起身,然后心滿意足地抱著一堆復(fù)印材料和筆記離開,。

“人一喜歡就沒有辦法,。我是真心喜歡啊,一有空就撿起來,?!?一聊起手頭的研究課題,她的聲線瞬間拉升,,語速加快,,滿溢著一股年輕人才有的興奮與干勁。

于她,,做學(xué)問是一個信念般強烈的追求,。身為“老三屆”,,張濟順有著這一代人共同的命運遭際和生命韌性:17歲插隊落戶吉林農(nóng)村,做過宣傳隊干事,,當(dāng)過汽車廠工人,。恢復(fù)高考后的1978年,,29歲的她以單科最高分考入北師大歷史系,,那時她已生下女兒、做了母親,。畢業(yè)后,,她繼續(xù)攻讀碩士學(xué)位。

49歲“高齡”時,,張濟順拿下了復(fù)旦大學(xué)歷史系博士學(xué)位,,她自嘲說,這快趕上“范進中舉”了,。學(xué)位論文是她在加州大學(xué)伯克利分校做訪問學(xué)者期間奠定的基礎(chǔ),。

身為一名感受力豐富、天然對細節(jié)敏感的女性學(xué)者,,她把自己的使命定位為——在大量解讀檔案與史料的基礎(chǔ)上,,盡力去還原、構(gòu)建一個個具體的歷史場景,,讓人們能夠返回到一個活生生的情境里面,,“設(shè)身處地”去感受、體會和理解當(dāng)年的歷史,。而歷史學(xué)者的本分,,不是自命為“導(dǎo)師”,試圖去左右人們對歷史的評判,,只能充當(dāng)史實的一個守護者,,為人們提供接近歷史真相和理解歷史的種種可能。

采訪中,,她常常會拿老朋友,、上海女導(dǎo)演彭小蓮的小說、電影的人物,、命運和抉擇作類比,。“其實,,我覺得歷史有時候跟文學(xué)的功能很像,,使得人們能夠跳回到歷史的語境中去理解、去體會和感受,?!彼f,,“歷史本身面相豐富。我想,,一個歷史學(xué)者的任務(wù),,也許就是揭示歷史的多元性,解釋它的豐富性,。至少,,我認(rèn)為我的工作就是這樣的?!?/p>

1956年,,上海,居委會會議

進城后,,如何分清敵我,?

人物周刊:你的論著里,研究了上海的底層勞動者,、小市民,。怎么理解“小市民”這一說法?

張濟順:“小市民”這個概念和含義是模糊的,,并不是非常清晰,,更多是文化意義上的。譬如大作家張愛玲,,都自稱是個小市民,。所以,小市民的內(nèi)涵,,只能放在特定的歷史語境之下去理解,,注重它的歷史語境,以及時代賦予的一些特性,。

里頭也很復(fù)雜,,有知識階層、資產(chǎn)階級,、資本家家里的一些家庭婦女,,也受過很好的教育,,只因為家庭條件優(yōu)越,,就不去單位了。

另外一個語境是革命語境,,這往往是人們不太關(guān)注的,。正好我的朋友彭小蓮最近寫了一本書《荒漠的女人》,寫的就是常熟路口瑞華公寓里一群人物的起起伏伏,。這是一群革命家庭的后代,,他們就把上海摩登文化的主體視作小市民,。

另外一個語境是革命語境,在1930年代的左翼知識分子那里,,“小市民”是泛指都市市民階層,,不包括工人。彭小蓮,、劉輝最近出了一本書《荒漠的旅程》,,寫的就是常熟路口瑞華公寓上海市委機關(guān)干部大院里一群人物的命運。這個大院里,,坐“三輪車”進去,、穿著講究些的,都被側(cè)目,,視作與革命格格不入的資產(chǎn)階級派頭,,甚至是小市民腔調(diào)。北京的“大院文化”里,,大概對小市民沒有這么直觀,,這么敏感。

所以,,小市民更多是文化的趣味,,或者說是都市文化最大的一個受眾群。

人物周刊:嗯,。一說上海,,一說到“小市民”,把這兩個詞聯(lián)系起來,,頭腦里就有個形象了,。

張濟順:一說上海,一說小市民,,大家頭腦里都有一個“活靈活現(xiàn)”的形象,。每個人都可以去定義,當(dāng)然以貶義居多,。但是,,在那個特定的歷史環(huán)境下,我們不能用簡單的褒貶來區(qū)分,。它就是一種懷舊的,、集體記憶的承載者。

人物周刊:中國共產(chǎn)黨1949年進城后,,面對上海龐雜的社會群體,,有怎樣的挑戰(zhàn)?

張濟順:深入到每一個具體的歷史研究里,面對這么一大堆歷史材料的時候,,你會發(fā)現(xiàn):中國共產(chǎn)黨一進上海,,就碰到了很多在農(nóng)村沒有碰到過的問題。

第一,,這是一個人口眾多而密集的集合體,,第二,它有著都市性或者都市化的特性,。這是所有都市的共性,。具體到上海來說,因為這個城市曾經(jīng)是中國乃至遠東最大的都市,,而且,,它又一直處在一個非常奇特的地位:它從來不是政治中心,但它是中國最大的經(jīng)濟中心和文化中心,。另外,,經(jīng)過幾次大的戰(zhàn)亂后,各地人群,、各種政治社會勢力,、幫派組織都聚集在這里。所以,,上海始終處于一個人口高度密集,、流動頻繁、五方雜處的狀態(tài),。

要在這個地方分出“誰是我們的敵人,,誰是我們的朋友”,確實不是一件容易的事,。在這樣一個城市里,,當(dāng)時中國共產(chǎn)黨面臨最大的難題是——怎么從這里找出朋友。一些所謂的“依靠力量”并不可靠,,脫離國家軌道,、拉幫結(jié)伙違法亂紀(jì)者大多聚集在下層里弄,而和新政府合作并容易管控的,,倒大多出自中上層地區(qū),。

另外,特別是在1950年代初期,,中國共產(chǎn)黨要走一條新民主主義路線,,當(dāng)然不能把很多非無產(chǎn)階級或者非勞動群眾排除在外,無論是策略上的考慮,,還是面對現(xiàn)實的選擇,。

所以,從一個無序的上海要變成統(tǒng)一的,、有序的上海,,新政權(quán)必然要到基層社會尋找更多可以依靠的力量。于是,,就劃出了一條最低的底線——“革命”和“反革命”,。

人物周刊:“革命”和“反革命”?

張濟順:對,。一方面,,它要把這筆巨大的底層社會資源轉(zhuǎn)化成可以依靠的力量;另一方面,,需要不斷地從中清除“階級敵人”,,清除不合作者。

人物周刊:“革命”和“反革命”,,是根據(jù)和新政權(quán)合作與否的態(tài)度,,是這樣劃分嗎?

張濟順:這個問題是比較復(fù)雜的,。有些“反革命”,,比如說一些跑到城里來的,過去在農(nóng)村里有血債,,特別是經(jīng)過普選,、人口普查、普選被揪出來了,,或者是鄰里之間揭發(fā)了這個人是逃亡地主,,過去在農(nóng)村里有血債的,這樣的人是新政權(quán)的敵人,,當(dāng)然是要被鎮(zhèn)壓的,。

還有一些“反革命”,是隨著政治運動的發(fā)生而確定的,,有些可能是一個事件或問題而被定為“反革命”,。

1950年,上海,,購買公債的市民

1950年代的“上海奇跡”

人物周刊:你曾對日占時期對上海里弄的管控網(wǎng)絡(luò)——“保甲制”有過深入研究,。1950年代,居委會取代了過往的保甲制,,它在哪些方面超越了過往,?

張濟順:保甲制本來是在鄉(xiāng)村中傳承的一個制度,它在大都市里復(fù)活主要是借助戰(zhàn)時,,因為戰(zhàn)時對人口的供應(yīng)以及安保,,都要有一個巨大的網(wǎng)絡(luò)去管控基層社會,但同時又要打著“自治”的旗號。當(dāng)時,,日偽的意圖主要是想通過保甲制度實行“聯(lián)保連坐”,,維持對上海這么一個非常龐雜的社會的掌控。

抗戰(zhàn)勝利后,,國民黨接收上海,,把日偽這套基層管理體制統(tǒng)統(tǒng)給否定了。他們聲稱要建立一個社會自治的組織,,提出很多設(shè)想,,還開辦了“自治人員訓(xùn)練班”,想訓(xùn)練基層的保長,,讓他們學(xué)習(xí)怎么樣來掌控和治理基層社會,,但都沒有實現(xiàn)就結(jié)束了。等內(nèi)戰(zhàn)全面爆發(fā),,保甲制還是回到日偽時期的“聯(lián)保連坐”,,就是基層的政治恐怖當(dāng)中去了,以及作為戰(zhàn)時的供應(yīng)體制,。

中國共產(chǎn)黨來了以后,,把國民黨原本“紙上談兵”的、沒有實現(xiàn)的一些目標(biāo)在非常短時間內(nèi)就實現(xiàn)了,。

人物周刊:主要體現(xiàn)在社會福利方面么,?

張濟順:對,福利方面,。譬如進行了社會救濟,,修了很多自來水、裝了很多路燈,,這些都是平民區(qū)里非常需要,、又非常缺乏的。過去,,上海的下層平民每天早上要拿著水桶到一個給水站去接自來水,。一到夏天,大家到給水站排隊,,打起來都有的,。

人物周刊:也包括對社會治安和風(fēng)氣的整治,取締賭博,、賣淫,、吸毒這一類的舊社會現(xiàn)象?

張濟順:對,,煙,、娼,、賭一下子都被全面禁絕了,所謂的“紅(海洛因),、黃(妓女,、暗娼、阿飛等),、藍(賭臺),、白(白粉),、黑(大煙)”都沒了,。這確實是共產(chǎn)黨創(chuàng)造的一個奇跡。冷戰(zhàn)時期,,不管西方學(xué)者對中國有多少批評和攻擊,,對中共改造上海社會這樣一個奇跡,他們都是異口同聲地表示非常驚訝,。

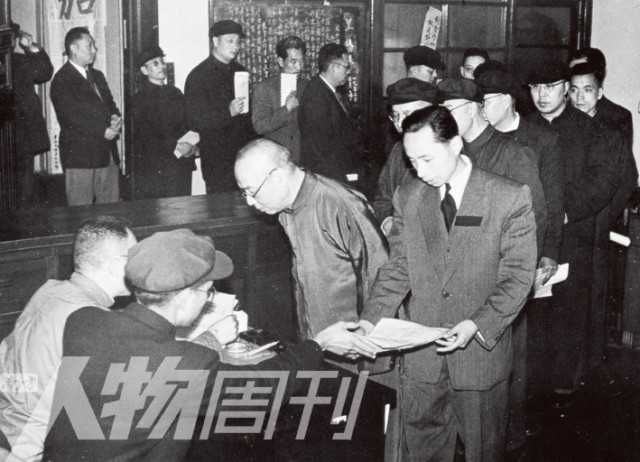

50年代,,上海,資本家排隊到國際貿(mào)易業(yè)的“五反”委員會遞交坦白書

里弄干部的情懷

人物周刊:在1950年代建立起來的居委會這個小小的基層組織里,,國家,、社會、個人三者之間呈現(xiàn)怎樣的關(guān)系,?

張濟順:作為國家和社會中間的一個組織,,居委會不是完全意義上政府的一部分,又為政府所掌控,。此外,,還有居委會干部自身的所思所想和行為舉動。居委會干部也是普通的市民,,他本身也有自己的利益訴求,。比如說實行油糧計劃供應(yīng)的時候,他們也要吃飯,,也要買米,,也會搶購,而且他們是先于別人得知消息,、帶頭搶購的,;每家申報余糧的時候,他們中也有人會多報,。

在這樣的人群當(dāng)中,,比如說那些失業(yè)者,他一直想要有一份工作,,所以也想借助居委會來達到就業(yè)的目的,,從“非單位人”成為“單位人”,。

國家和居委會干部往往是在一個點上交叉,他們的目的雖然是不一樣的,,但在那個點上也會交叉起來,。

人物周刊:我曾采訪過一個“老三屆”的上海知青。他母親當(dāng)時是一名街道里弄干部,,“文革”期間做“上山下鄉(xiāng)”的動員工作,,就勸說他去黑龍江插隊,給里弄做一個榜樣,。這些居委會干部一方面有自己的利益訴求,,但另一方面在政府有號召、動員下來時,,他也要帶頭去做,?

張濟順:當(dāng)然了。在那個獨特的大環(huán)境的熏陶和制約下,,居委會干部會真誠地去做許多事,,包括讓自己的子女先去農(nóng)村,帶頭“上山下鄉(xiāng)”,,這樣的事情真不少,。

1958年大批家庭婦女走向居委會,組織里弄生產(chǎn)組,、食堂,、托兒組,他們非常有熱誠地承擔(dān)起很多的事情,,盡管他們自己有很多苦惱,,有很多人出來以后,家庭負(fù)擔(dān)更重,。但在那個時代,,他們確實感覺到一種由衷的意愿來做這些居委會的工作,去動員別人,。

你說知識分子可以有情懷,,難道我書里面這些里弄干部不能有情懷嗎?也未見得,。共產(chǎn)黨打敗國民黨的最根本原因,,就在于它有非凡的組織動員群眾的能力。

“性別路線”

人物周刊:1950年代建立起來的居委會,,組成者主要是家庭婦女和部分失業(yè)人員,,到今天居委會也是很多阿姨媽媽們?yōu)橹鳌T诳偨Y(jié)中共1950年代重新組織社會的驚艷時,,你曾將之總結(jié)為“性別路線”,,如何理解這一點,?

張濟順:這個不是我的發(fā)明,這是王政老師在做居委會研究時提出的,。我認(rèn)為確實有“性別路線”一說,,因為新政府在底層要動員那么多人員去監(jiān)管這么復(fù)雜、多重的里弄工作,,任憑誰也做不到,。若不是身在其中,就是做了也難免隔靴搔癢,。

婦女就不一樣了,。第一,女人最容易被動員起來,。第二,,女人有一種不同于男人的認(rèn)識,。第三是她的“斤斤計較”,,這使得鄰里關(guān)系和居委會工作能夠非常有機地結(jié)合起來。比如她看到鄰居家飯桌上的幾個人吃飯,,有幾只小菜,,她就發(fā)現(xiàn)誰家的糧食報多了,或者誰在三年自然災(zāi)害的時候在買黑市糧食吃,。

人物周刊:女性天生有一種對細節(jié)的敏感,。

張濟順:對,對于細節(jié)的把握和敏感,,這是男人不具備的,。特別是后來國家鼓勵計劃生育以后,誰誰懷孕了,,這個都靠女性居委會干部監(jiān)督出來的,。

張濟順:對,對于細節(jié)的把握和敏感,,這是男人不具備的,。譬如我采訪的男性街道主任,他說那些居委會的老媽媽是很有工作優(yōu)勢的,。上海因為房子很擠,,有時候大家就在灶間里面放一張桌子,幾家人都在上面揀菜,,她跑上去,,往那一坐,跟你坐在一起,,揀揀菜,,拉拉家常,,好多動員工作就做掉了。她們是很自然,,我們男人坐上去不行,。

人物周刊:她們的角色也很特殊,因為她們本身就是里弄的一分子,。

張濟順:而且,,里弄本來就是人們生活的最基本的場所,誰都要生活在里弄的,。不過是我們有時候叫法不同,。其實,上海幾乎所有的地方都有里弄,,不過有的時候高級一點,,叫什么“公寓”、“花園”,,但它也是有里弄的,。

上海里弄是人們衣食住行最基本的場所,是所有上海人都回避不掉的空間,。比如前面講到的瑞華公寓,,它也是屬于常熟路居委會的,也是屬于里弄的,。住在里面的“革命干部”家里,,衣食住行的需要日常“大事”也要經(jīng)過居民小組長,,居委會的“逐級管理”,。1958年大躍進的時候,一度把上海的居民委員會改成“里弄委員會”,,叫“里委會”,,從一個側(cè)面也能說明“里弄”對上海居民日常“全覆蓋”的意義,。

人物周刊:這可能是最有上海特色的,。我在想,里弄的居住空間本來就很狹小,,人和人之間會很容易起摩擦和矛盾的,。

張濟順:對,太容易了,,那個時候在上海,,大多數(shù)人家灶坯間有七八家的爐子擺著,你的醬油瓶稍微擺到人家一點點,,兩家人家就會吵起來,、爭起來,。為空間的爭奪不得了。所以,,上海里弄里面的女人是很厲害的,。

人物周刊:在50年代的里弄“整頓”中,這種鄰里之間摩擦引起的積怨也會造成彼此檢舉,、揭發(fā)嗎,?

張濟順:當(dāng)然有了。一方面也是動員的結(jié)果,,還有一種是懼怕的結(jié)果,,他總覺得這個事情瞞不住,我還不如去揭發(fā)一下,,沒準(zhǔn)還會求個寬大,。按現(xiàn)在的一般邏輯,也是一種恐懼的結(jié)果,。

人物周刊:50年代的居委會起過很重要的制度推進作用,,譬如協(xié)助國家建立起糧食計劃供應(yīng)體制。

張濟順:糧食的計劃供應(yīng)有一個過程,,一開始是放開的,,后來采取統(tǒng)購統(tǒng)銷以后,城市里面糧食緊張起來了,,也不能放開了。所以,,后來一步一步走,,開始的時候是采取“按戶定量”供應(yīng)的方式,再后來“按人定量”,。以后開始記本,,后來發(fā)展到發(fā)票的。

“按戶定量”像過去一樣,,有大口,、小口,按戶供應(yīng),,每戶有一個定量,,而且是自報的,然后一個小組公議,,最后小組長評出來了以后,,往上交,一核對差不多,。所以,,小組長的第一道“把關(guān)”也是很重要的,,居民委員會也是很重要的,一旦發(fā)現(xiàn)你報太多了,,立刻會把你家的量降下來,。

人物周刊:在這樣一個過程中,居委會起著很重要的角色,。

張濟順:對,。還有一個戶籍制度的問題。到1958年上海戶口收緊了,,原來進進出出上海都蠻隨便的,。像我們知青插隊出去了,戶口都遷出了,,回上海時報一個臨時戶口,,可以發(fā)給你一點糧票、一點肉票,。你可以用全國糧票換一點上海的地方糧票,,或者上海地方糧票也可以換點全國糧票。

所以,,居委會還是有很大的權(quán)利的,。因為太具體了,太涉及到人們?nèi)粘I盍?,許多事只有依靠里弄里的居委會干部采取東張西望的方式去看,、去掌握實際情況,政府恰恰需要這樣,。

張煥綸

上海灘的“香風(fēng)毒霧”

人物周刊:中國共產(chǎn)黨在1949年奪取全國勝利后,,面對從革命到執(zhí)政的任務(wù)。在上海,,這一過程有什么特殊點嗎,?

張濟順:當(dāng)然了。上海是全國第一大城市,,從革命的目標(biāo)來講,,最終是要奪取城市的,而且,,上海又是中國工人階級最集中的地方,。所以,中國共產(chǎn)黨執(zhí)政最大的象征就應(yīng)該在這個地方,。但是,,問題在于上海同時又是中國資產(chǎn)階級的搖籃。所以,上海在中共的整個政治版圖上,,地位一直是比較特別的,。

我在書中引用了一張“一大”會址的圖片。你想,,中國共產(chǎn)黨的搖籃是在這里,。從文化意義上講,中共就是誕生在里弄里,,而且是在上海最典型的石庫門里弄,,但卻沒有在這里成長。所以,,它重新回來,,奪取這個大城市以后,要站住腳,,要想把革命時期的革命正當(dāng)性轉(zhuǎn)化為強大的執(zhí)政基礎(chǔ),,到底依靠誰?最開始的時候,,這是一個非常復(fù)雜的過程,。

另外,畢竟上海的資產(chǎn)階級相當(dāng)強大,,我剛才講到的基底性的文化價值取向,,這個很難去掉。所以到了1960年以后,,特別是到了八屆十中全會強調(diào)千萬不要忘記階級斗爭,,上海“香風(fēng)毒霧”的負(fù)面形象又突出了,。

這個“香風(fēng)毒霧”,,早在1949年,毛澤東在西柏坡召開的七屆二中全會就指出:奪取全國勝利,、進城以后,只是萬里長征走了第一步了,。到底怎么來戰(zhàn)勝這個“香風(fēng)毒霧”,,經(jīng)過50年代以后仍然沒有解決,上海仍然是一個香風(fēng)毒霧最厲害的城市,。所以才會重演解放軍進上海的故事,,就是《霓紅燈下的哨兵》。

人物周刊:紅色電影《霓紅燈下的哨兵》的誕生原來有這樣一個前因后果,。它是什么時候拍的,?

張濟順:1964年。同期或稍后,還拍了一系列電影,,《家庭問題》,、《年青的一代》,都是講怎么樣來抵制“香風(fēng)毒霧”,,防止資產(chǎn)階級思想的侵蝕,。

人物周刊:學(xué)者金大陸對“文革”時期的上海社會做過研究。他的研究顯示,,即使是在那樣激越的革命話語底下,,上海市民們、特別是青少年們還是沾帶“香風(fēng)毒霧”地生活著,。像生活價值取向,、審美情趣這些東西不是那么容易被改造的。

張濟順:對,。我覺得,,50年代倡導(dǎo)的“階級路線”一種理念,是中共向基層傳達的理論,。這樣的理念會對整個政治生活產(chǎn)生影響,,比如那些本來很窮苦的人,他會有翻身的感覺,。還有另外一群人,,資本家,會有一種壓抑的感覺,。

但是,,在實際生活中,人們往往又不是跟著這種感覺走的,,因為有活生生的生活價值存在著,。在上海這樣的地方,整個城市有一種摩登文化,、現(xiàn)代氣息仍然時隱時現(xiàn),,西餐館、咖啡館仍然存在,,街頭也時不時地有效仿香港片里的那種流行時尚,。即使是在50年代也沒有真正從基礎(chǔ)上撼動這一點。

在50年代早期,,資本家照樣可以不參加里弄活動,,就是打發(fā)保姆去應(yīng)付一下。而且,,當(dāng)時“上只角”的高檔里弄還是人們所仰慕的,,他們出來的穿著打扮都是上海的時尚。盡管,那時候“人民裝”也很時髦,,但是他們用一點點小的心思,,就使得他們穿的“人民裝”不一樣。

所以,,五六十年代的上海,,才會有那么多人去追逐香港電影,有那么多人懷舊,。上海人始終保持著對都市摩登生活的一種向往,,甚至是一種追求。

人物周刊:甚至是有一種堅持,。

張濟順:有一種堅持,,也有一種追求,它通過一些細節(jié),,通過一些柔軟的文化韌性,,通過一種管道來表達。所以,,我覺得階級成分劃分對社會起了一定的作用,,特別到1963年以后對社會政治生活的作用越來越大。但是在實際過程中,,存在著一股基底性的社會潛流,,它始終在跟這種作用對撞和較量著。