問題回答完畢,,以下是解釋,。

“一萬小時(shí)定律” 怎么回事:

首先需要說明的是,,這個(gè)10000不是確數(shù),,不是說你得不多不少正好10000小時(shí)。大約可以理解成平均需要10000小時(shí),。比如說有研究顯示,,要達(dá)到國際象棋大師級(jí)水平,刻意訓(xùn)練的時(shí)間從3000小時(shí)到25000小時(shí)不等,,差不多平均6700小時(shí),。

這個(gè)說法來自K. Anders Ericsson的論文《The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance》,所以要了解這個(gè)說法到底怎么回事兒,,應(yīng)該看看原始論文,。

這篇論文的題目就明確指出Deliberate Practice,也就是刻意的訓(xùn)練,。

其實(shí),,在19世紀(jì)的時(shí)候,就有說法,,認(rèn)為你只要是花足夠時(shí)間,,就能在你花時(shí)間的那個(gè)領(lǐng)域做得很棒,但是忽略了花時(shí)間練習(xí)的內(nèi)容,。到了19世紀(jì)末,,就有人發(fā)現(xiàn),其實(shí)如果僅僅是簡單地重復(fù),,你很可能只是達(dá)到一個(gè)平臺(tái)的水平,,而不是達(dá)到最棒。所以,,Ericsson提到了刻意訓(xùn)練這個(gè)概念,。

為了能把刻意訓(xùn)練說清楚,Ericsson把刻意訓(xùn)練和另外兩種活動(dòng)做了對(duì)比,玩兒(play)和工作(work),。

玩兒(play)這種活動(dòng)的特點(diǎn),,是沒有一個(gè)明確的要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),你做這件事的目的就是為了內(nèi)心的歡愉感,。所以你每天去打籃球,,玩兒的時(shí)候也是想要進(jìn)球想要贏的,但是如果僅僅就是圖在場上打籃球時(shí)的那份快樂而沒有去“刻意訓(xùn)練”的話,,僅僅是玩兒10000個(gè)小時(shí),,你是達(dá)不到頂級(jí)水平的。同理可得,,你上了 10000小時(shí)的網(wǎng)也成不了網(wǎng)絡(luò)工程師,,看了10000小時(shí)的電影也成不了優(yōu)秀導(dǎo)演或者演員。你說你就靠玩兒著,,就把自己玩兒成頂級(jí)專家了,,那可能性很小。

工作(work)這種活動(dòng)的特點(diǎn),,存在一定的重復(fù)性的勞動(dòng),,而且往往還存在競爭,所以你在工作的時(shí)候可能也有一定壓力,,這樣看上去比玩兒更“刻意”地訓(xùn)練了,,那么能不能達(dá)到頂級(jí)水平呢?你算一下如果一個(gè)月工作20天,,每天8小時(shí),,大約一年2000小時(shí),于是工作5年的人是不是就成為你那個(gè)領(lǐng)域的頂尖級(jí)專家了呢,?也不是,。因?yàn)楣ぷ鞯囊粋€(gè)重要特點(diǎn),還在于它的驅(qū)動(dòng)力是外部獎(jiǎng)賞,,也就是你的薪水,。你為了你的薪水去工作,當(dāng)你對(duì)目前薪水滿意的時(shí)候,,可能也就失去了進(jìn)一步突破瓶頸達(dá)到更高一個(gè)水平的動(dòng)力,。所以,世界上有很多職業(yè)運(yùn)動(dòng)員,,但是他們中的頂尖級(jí)專家還在少數(shù),。工作 10000小時(shí),也不能讓你成為頂級(jí)專家,。

接下來就要看刻意訓(xùn)練了,。

首先,,刻意訓(xùn)練的目標(biāo),就是要讓自己成為頂尖級(jí)的專家,,要有為此而努力的精神動(dòng)力,。如果你僅僅是喜歡這種活動(dòng),,僅僅靠愛好來支撐,,而不是以頂尖級(jí)專家作為目標(biāo),在一些反復(fù)的訓(xùn)練之后,,你的愛好可能會(huì)被耗盡,。而刻意訓(xùn)練的過程常常是痛苦的、枯燥的,,可以說是磨練,。如果沒有足夠的精神動(dòng)力,可能很難堅(jiān)持下去,??桃庥?xùn)練一個(gè)折磨人的原因在于,它迫使你一直處于認(rèn)知階段,,在這個(gè)階段,,你得不停地關(guān)注并且努力提高自己的訓(xùn)練效果,而無法進(jìn)入無意識(shí)階段,。

那么頂尖級(jí)的專家有什么特點(diǎn)呢,?他們的一個(gè)重要特點(diǎn)在于超強(qiáng)的決策和執(zhí)行能力。比如頂尖級(jí)足球運(yùn)動(dòng)員可以很快而且精準(zhǔn)地閱讀比賽,,使自己出現(xiàn)在最該出現(xiàn)的位置,,做出最適合的動(dòng)作實(shí)現(xiàn)自己的想法,為球隊(duì)獲勝做出貢獻(xiàn),。頂尖級(jí)的醫(yī)生可以很快從各種信息中找出有用的,,從而得出正確的判斷,然后給出恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>

有心理學(xué)家認(rèn)為,,人們?cè)谧鰶Q策的時(shí)候,,有兩個(gè)判斷系統(tǒng),一個(gè)是經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng),,一個(gè)是分析系統(tǒng),。經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)可以自主運(yùn)作,輕松舒適,,占用精力少,,當(dāng)然,可能也經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)問題,;而分析系統(tǒng)需要你對(duì)復(fù)雜的信息作出處理,,并且進(jìn)行理性的分析,,所以需要花費(fèi)更多精力。經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)不斷地為分析系統(tǒng)提供建議:印象,、直覺,、意愿以及態(tài)度。如果這些建議被分析系統(tǒng)采納,,那么印象和直覺就會(huì)轉(zhuǎn)化為信仰,,靈感也會(huì)相應(yīng)地轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾餍袨椤?/p>

而我們大家都是“認(rèn)知吝嗇者”,就是說我們都傾向于省事兒,,傾向于靠經(jīng)驗(yàn)和個(gè)人直覺做出判斷,,我們喜歡利用經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng),從而可以避開費(fèi)神費(fèi)腦的分析系統(tǒng),,減輕認(rèn)知負(fù)擔(dān),。

所以刻意訓(xùn)練就是訓(xùn)練你的經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)。通過訓(xùn)練,,你可以在無意識(shí)狀態(tài)下行動(dòng),,并且在相應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)不用集中精神就能進(jìn)行更高水平的思考。

就好像頂級(jí)足球運(yùn)動(dòng)員在場上時(shí),,機(jī)會(huì)稍縱即逝,,他們的很多判斷是直覺判斷,但是也非常準(zhǔn),,就是通過刻意訓(xùn)練使得自己在這方面的直覺判斷的準(zhǔn)確性提高,。再比如一個(gè)年輕醫(yī)生面對(duì)復(fù)雜患者或者復(fù)雜手術(shù)時(shí),會(huì)覺得千頭萬緒,,從而出現(xiàn)緊張和壓力,;而專家級(jí)別的醫(yī)生,就可以憑借自己已經(jīng)內(nèi)化到經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)的臨床思維方式,,很快對(duì)信息做出分析和判斷,。

這些專家,在經(jīng)歷過刻意訓(xùn)練之后,,可以輕松地感知自己所面臨的形勢,,然后找到解決方法。

除了認(rèn)知方面的訓(xùn)練,,當(dāng)然還有大家熟悉的實(shí)際行動(dòng)上的訓(xùn)練,。

其實(shí),很多人通過簡單的重復(fù)訓(xùn)練,,都可以達(dá)到一定的水平,。但是,這個(gè)水平其實(shí)還達(dá)不到頂級(jí)專家的水平,,這只是你通往專家級(jí)別道路上的一個(gè)瓶頸,,大部分人因?yàn)楦鞣N各樣的原因,,比如缺乏足夠的精神動(dòng)力,而不會(huì)進(jìn)一步的刻意訓(xùn)練磨練自己,,也就只能停留在這個(gè)水平了,。

比如說你是個(gè)業(yè)余乒乓球愛好者,在學(xué)校里經(jīng)??梢垣@勝,。這是一個(gè)不錯(cuò)的水平,但是,,如果沒有刻意訓(xùn)練的話,,也就只能停留在這個(gè)水平了,,還算不上乒乓球的專家級(jí)水平,。

所以,刻意訓(xùn)練當(dāng)然包括一些重復(fù)性的訓(xùn)練,,但又遠(yuǎn)不止此,。它需要你以更加嚴(yán)格刻苦的訓(xùn)練來突破水平的瓶頸。

如果從我們所接受的傳統(tǒng)教育來看,,刻意訓(xùn)練里的認(rèn)知和行動(dòng)上的重復(fù)訓(xùn)練,,倒是可以對(duì)應(yīng)成理論和實(shí)踐的學(xué)習(xí)和練習(xí)了。

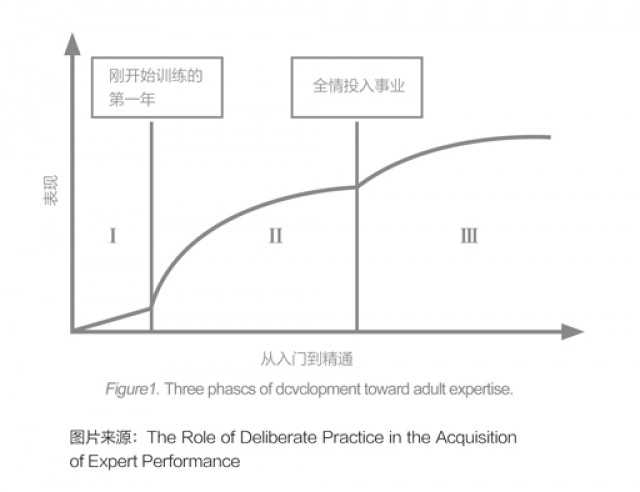

下圖是你進(jìn)入某個(gè)領(lǐng)域后,,不斷提升自己時(shí)所經(jīng)歷的階段,,可以非常直觀地表現(xiàn)出前面講的內(nèi)容。

圖片來源:The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance

刻意訓(xùn)練和普通的重復(fù)性訓(xùn)練一個(gè)很重要的不同在于反饋,。通俗地講就是刻意訓(xùn)練需要有人指點(diǎn),。試想一下,如果你重復(fù)性的訓(xùn)練過程其實(shí)都是錯(cuò)誤的,,那么你只會(huì)在錯(cuò)誤的道路上越走越遠(yuǎn),。很多專家和普通從業(yè)者之間的差別,可能僅僅是某些細(xì)節(jié)上的,,但是很多細(xì)節(jié)的積累,,就表現(xiàn)出水平的差異。

阿圖·葛文德是2010年“全球最具影響力100人”中唯一的一名醫(yī)生,。他曾經(jīng)描述,,自己工作多年之后,雖然已經(jīng)達(dá)到一定水平,,但是總感覺還不夠滿意,,感覺總是突破不了上升的瓶頸。于是,,他自己出錢雇了一位資深的退休外科醫(yī)生,,請(qǐng)他在自己手術(shù)時(shí)在旁邊看,,然后給出批評(píng)意見。結(jié)果發(fā)現(xiàn),,其實(shí)很多細(xì)節(jié)上自己是有上升空間的,。所以他說,很多世界頂尖級(jí)的網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員尚且有自己的陪練教練,,一個(gè)醫(yī)生為什么不能有自己的教練呢,?這也從一個(gè)側(cè)面說明了反饋的重要性。

因?yàn)橛?xùn)練的結(jié)果,,就是把理性判斷內(nèi)化到你的直覺之中,,而你自己的直覺很難發(fā)現(xiàn)自己的問題,所以就需要專業(yè)的老師來給你指出,。這個(gè)反饋不是表揚(yáng),,而是非常明確地指出你的問題所在。只有不斷發(fā)現(xiàn)自己的問題,,然后加以改正,,你才可以獲得提高。

既然刻意訓(xùn)練的要求這么高,,那么,,要達(dá)到頂級(jí)專家水平,就要面臨很多的限制,。

比如前面提到的精神動(dòng)力的限制,。另外,還有努力程度的限制,。比如有研究顯示,,要達(dá)到訓(xùn)練的強(qiáng)度,在不同的領(lǐng)域,,可能需要堅(jiān)持每天至少1-8小時(shí)不等的訓(xùn)練,。當(dāng)然,訓(xùn)練的設(shè)計(jì)也要科學(xué),。還有研究說,,某些領(lǐng)域每天超過4小時(shí)的訓(xùn)練,效果可能也不見得會(huì)更好,;但是如果少于2小時(shí),,那么效果就肯定不是最佳了。

除此之外,,還有資源上的限制,。最簡單的例子,像阿圖醫(yī)生那樣的情況,,前提是他能雇得到高水平的資深退休外科醫(yī)生來給他反饋,。

另外,,人們?cè)诓煌I(lǐng)域取得成就的年齡也各不相同,這和人類的體格發(fā)展,、智力水平發(fā)展有關(guān),。最簡單的例子就是,不同的運(yùn)動(dòng),,運(yùn)動(dòng)員的黃金年齡也各不相同,。因此,要在最適合的年齡,,達(dá)到相應(yīng)領(lǐng)域的最佳狀態(tài),,已經(jīng)很不容易,就更不要說3到4個(gè)領(lǐng)域了,。

所以,,意志力其實(shí)僅僅是一個(gè)方面。如果你是平時(shí)下班回家業(yè)余時(shí)間從事訓(xùn)練,,或者僅僅是做這份工作,,即使搭上再多時(shí)間,也很難達(dá)到頂級(jí)專家水平,。

那么“一萬小時(shí)定律”是不是適合所有領(lǐng)域呢?

也不是,。很多人在關(guān)注某件事物的時(shí)候,,可能更容易被他愿意關(guān)注的內(nèi)容所吸引,而忽略了一些先決條件,。在Ericsson論文開頭,,就提到了在運(yùn)動(dòng)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域,, 這個(gè)理論也是有限定條件的,。有很多關(guān)于“一萬小時(shí)定律”的通俗書籍都把重點(diǎn)放在了贊賞刻意訓(xùn)練的好處上,而沒有明確指出刻意訓(xùn)練在哪些領(lǐng)域不會(huì)產(chǎn)生什么積極效果,。

2009年,,諾貝爾獎(jiǎng)獲得者Daniel Kahneman和Gary Klein合寫了一篇論文《Conditions for Intuitive Expertise:A Failure to Disagree》,討論了關(guān)于直覺判斷的一些內(nèi)容,??梢哉f給“一萬小時(shí)定律”又做了很好的條件說明。

Kahneman的文章認(rèn)為,,假如你所做的事情里,,存在著一目了然、始終如一的因果關(guān)系,,如果你反復(fù)做這件事,,并且不斷從外界獲取準(zhǔn)確反饋,,改進(jìn)自己的表現(xiàn),那么總有一天你會(huì)成為一名專家,。

所以,,存在一目了然、始終如一的因果關(guān)系,,也就是“一萬小時(shí)定律”的先決條件,,Kahneman稱為“高效”領(lǐng)域。比如醫(yī)生和消防員從事的活動(dòng),,就屬于這個(gè)領(lǐng)域,。這也和Ericsson的文章一致。

而如果結(jié)果是完全無法預(yù)知的,,那么就是“零效”領(lǐng)域,。比如預(yù)測一個(gè)人買的股票的價(jià)值以及政府遠(yuǎn)期政策的預(yù)計(jì),這都屬于零效領(lǐng)域,。在這樣的領(lǐng)域中,,各種干擾因素極多,運(yùn)氣成分很大,,就算你下了很大工夫進(jìn)行刻意訓(xùn)練,,恐怕也難成為專家。

而在Michael J. Mauboussin的《實(shí)力,、運(yùn)氣與成功》中,,則把各種活動(dòng)歸結(jié)為實(shí)力與運(yùn)氣共同作用的結(jié)果,只不過有些事情實(shí)力的成分更大,,有些事情運(yùn)氣的成分更大,。

比如百米短跑就是實(shí)力幾乎占了100%的活動(dòng),而買彩票則是運(yùn)氣幾乎占了100%的活動(dòng),。如果一頭是買彩票,,一頭是百米短跑畫一條直線的話,那么其他各種活動(dòng)根據(jù)實(shí)力和運(yùn)氣成分的不同,,就出現(xiàn)在這條直線的不同位置,。所以,刻意訓(xùn)練可以改善一個(gè)人的實(shí)力,,越是靠近實(shí)力一端的領(lǐng)域,,“一萬小時(shí)定律”的效果就越明顯,越是靠近運(yùn)氣一端的領(lǐng)域,,效果就越差,。比如投資這項(xiàng)活動(dòng),其實(shí)就比較偏向運(yùn)氣一端,起碼想要找個(gè)理想的反饋都很難,,要說提高投資領(lǐng)域的直覺判斷 力,,似乎就有點(diǎn)不大靠譜了。這樣的話,,“一萬小時(shí)定律”的效果恐怕就不是那么理想了,。

最后,再多嘴說一點(diǎn),,其實(shí),,要成為世界級(jí)的頂級(jí)水平,恐怕只有刻意訓(xùn)練還不夠,,還得需要一點(diǎn)天賦,。

不少和“一萬小時(shí)定律”有關(guān)的書籍和文章當(dāng)中,都過分強(qiáng)調(diào)了努力的重要性,,好像一個(gè)人的表現(xiàn)和他的天賦沒有什么關(guān)系,,你只要花上功夫刻意訓(xùn)練就夠了。但實(shí)際上,,有研究顯示,,現(xiàn)有的證據(jù),并不支持所謂的“個(gè)人天賦對(duì)他能否有高水平表現(xiàn)無關(guān)緊要”這樣的觀點(diǎn),;甚至根據(jù)不同人的天賦情況,,可以更好地預(yù)測像國際象棋、音樂等很多領(lǐng)域中復(fù)雜任務(wù)的完成情況,,以及預(yù)測在高水平執(zhí)行者中誰最可能勝出,。

在那些需要實(shí)力的活動(dòng)中,個(gè)人天賦也很關(guān)鍵,!就是說,通過刻意訓(xùn)練,,在某些領(lǐng)域你可以達(dá)到頂級(jí)專家水平,;而如果要強(qiáng)中更有強(qiáng)中手,成為世界級(jí)大師,,恐怕就需要一些天賦了,。