作為波蘭克拉科夫新浪潮成員,,詩人扎加耶夫斯基將自己稱為“68一代”,。在那個狂熱的年代,新浪潮成員們提出恢復語言的真實性,,而扎加耶夫斯基也投身到如火如荼的反對派運動中,,起草抗議信、征集簽名,,這直接導致他的作品被當局禁止在波蘭發(fā)表,。1979年,扎加耶夫斯基離開波蘭前往德國尋求避難,。曾有兩年他寫得非常少,,作為反對派的一員,他是快樂的,;作為一個詩人,,卻不是。他決定結束這一切,。

1982年,,扎加耶夫斯基搬去巴黎,,戰(zhàn)后波蘭著名詩人米沃什、赫貝特都曾在那里定居,。扎加耶夫斯基曾說,,波蘭人適合放逐的角色,這幾乎成了波蘭的一種傳統(tǒng),,他們的基因決定了他們來到巴黎就不會絕望,。扎加耶夫斯基對此始終保持警惕,尤其當他漫步巴黎看到紀念牌上寫著“密茨凱維支曾在這里寫作”或是“肖邦曾在這里居住”,。在巴黎,,他找到了自己的詩歌風格——“歷史和形而上的沉思在扎加耶夫斯基的詩中得以統(tǒng)一”(米沃什語)。

少年時,,他并沒有立志成為詩人,,僅僅是熱情的讀者。17歲,,他遇到了自己的第一位大師,,詩人赫貝特。赫貝特在這個土生土長的利沃夫少年遞來的書上寫下“同行A.Z.(扎加耶夫斯基名字縮寫)”,。后來,,他與赫貝特成了朋友,在之后的歲月里又與米沃什,、布羅茨基,、沃爾科特等名家交往甚密。米沃什在談到他時曾說,,波蘭“不用出口冰箱,、汽車,但可以出口詩歌”,。

1975年至今,,扎加耶夫斯基獲得過近十個國際詩歌獎,其中包括有“小諾貝爾文學獎”之稱的紐斯塔特國際文學獎——那年,,被扎加耶夫斯基奉為“精神之父”的米沃什辭世,。

扎加耶夫斯基定居在波蘭的克拉科夫已10年,這座城市中央矗立著19世紀詩人密茨凱維支的雕像——這是波蘭的民族英雄,,這里也曾住過兩位諾貝爾文學獎獲得者——米沃什和辛波斯卡,。每年秋天,扎加耶夫斯基都要去美國為休斯敦大學開辦的寫作班教授詩歌課程,?!?·11”事件后,扎加耶夫斯基在9月24日的《紐約客》上發(fā)表了《嘗試贊美這個殘缺的世界》,,引起巨大反響,,很多美國家庭里都貼著這首詩,。

3月底,受中國詩人黃禮孩之邀,,扎加耶夫斯基來到中國,,領取《詩歌與人》雜志主辦的“第九屆詩歌與人·國際詩歌獎”,在廣州星河灣酒店發(fā)表了他的獲獎演說,,這是他第一次來中國,。

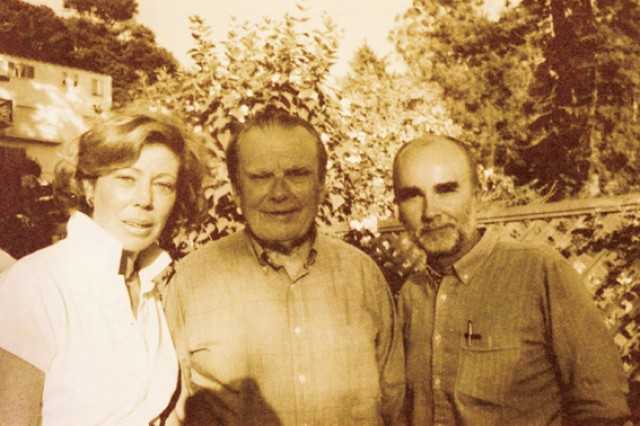

1990年6月與夫人瑪雅、布羅茨基(左二),、赫貝特(右二)

身份是如此珍貴

人物周刊:您4個月大時離開故鄉(xiāng),,那里后來屬于烏克蘭,您曾說不喜歡民族主義,,不是一個民族主義作家,是不是也不喜歡身份這個詞,?

扎加耶夫斯基:我并不排斥這種說法,,但也不認為它很重要。身份認同問題沒有威脅到我們,,對我父母和我來說,,我們不會把這個當問題去看,也很少談,。當然,,理論上它是存在的。比如我祖父就曾要在波蘭和德國之間做出選擇,。他(祖父)的母親是德國人,,父親是波蘭人,而他選擇做一個波蘭人,。這只是個人選擇,,我不會對他的選擇提出質疑。

我們遷居西里西亞后,,身份是如此珍貴,,以至于我們完全不會去質疑它。對于“我是誰”這個問題,,我從未有過懷疑,。當時所有從利沃夫遷居到西里西亞的人,仿佛都生活在回憶和習俗的大墻之內,?!拔沂钦l”是很顯然的事情,人們不會去討論它,。

人物周刊:大墻之內是什么,?

扎加耶夫斯基:我那時很小,。我們遷居到西里西亞的一座城市,當地大部分居民都講波蘭語,,另外一小部分是德國人,,但人數非常少。墻的意思是指一種感覺——我們一直覺得我們是利沃夫人,。比如,,當年慶祝父母命名日的時候,我們邀請的客人都是和我們一樣的利沃夫移民,。我們仿佛生活在一個與外界隔斷的圈子里,。當時我并沒有意識到這點,但今天回想起來,,我能看到這點,。如果談到身份問題,我現(xiàn)在想,,我們家屬于波蘭的知識分子階層,。當時波蘭知識分子的標志不是看財產,而是看家里有沒有很多書,,如果有很多書,,就是知識分子。我父母竭盡全力不脫離這一階層,,這個階層不是資產階級,,而是另外一個概念,有關這個階層存在的意義,,今天人們仍在討論,,不過那完全是另外一個話題了。

人物周刊:您父母為什么希望留在知識分子階層,?

扎加耶夫斯基:我父母是那個年代的大學生,,我父親是工程師,但他的文學素養(yǎng)特別好,。我父母都博覽群書,,從這個角度看,他們就是知識分子,。我的家庭成員里有好幾代都是教員出身,,大家自然認為教員屬于知識分子階層。另外,,波蘭新制度并不排斥知識分子,,給知識分子提供了很多便利。當時填表的時候都要填勞動分子還是知識分子,我們是勞動階層的知識分子,,就會感到很自豪,,盡管不是貴族也不是資產階級,可是很受歡迎,。

人物周刊:您自稱68一代,,1968年您23歲,都做些什么,?

扎加耶夫斯基:23歲正好是大學畢業(yè)的年齡,。我大學主攻哲學和心理學,其實我喜歡文學,,但為什么沒學文學,,主要是想把文學作為自己的愛好,不愿意進入學院去學習,。1968年正是波蘭大學生反抗運動如火如荼的時候,,我參加了大學生反抗運動游行,但我只是一個普通的反抗運動青年,,沒有擔當任何領袖的工作,。作為一個年輕的詩人、一個愛好文學的人,,除了上大學,我看了很多書,,寫了很多詩,,像其他年輕人一樣很有激情,并且已經開始發(fā)表一些自己的詩作,。

人物周刊:那您在當時應該算是左派,,自由、民主,、平等這些詞,,哪個對現(xiàn)在的您來說仍然有價值?

扎加耶夫斯基:我們屬于左派,,這個左派的概念是指我們年輕人認為自己比當時的執(zhí)政者更理解什么是社會主義以及我們想要什么,。到了70年代,波蘭出現(xiàn)各種各樣的批判運動,,也出現(xiàn)很多反對派派別,,我讀了很多政治哲學方面的書,對西方的民主制度產生更大的興趣,。70年代至今,,我們當時一起參加各種運動的年輕人已經分成了兩派,一派是愛國主義派,也就是所謂的民粹主義派,;另一派是自由派,,主張民主制度,是比較溫和的派別,。我現(xiàn)在更愿意選擇自由,。這個問題很復雜,不是一句話能講清楚,,我屬于自由派,,更溫和的這派。溫和也不是最準確的詞,,應該說中間派,,更準確一點。

人物周刊:《嘗試贊美這殘缺的世界》在“9·11”后發(fā)表,,引起巨大的反響,,最近克里米亞脫烏進俄,您關注嗎,?會不會對這樣的事件更加敏感,?

扎加耶夫斯基:那首詩并不是為“9·11”事件所作。只是機緣巧合,,美國人選擇了這首詩,,刊登在“9·11”之后最新一期的《紐約客》上。對我而言,,這首詩并不是對“9·11”那場災難的反思,,只是一個偶然巧合。因為我生在烏克蘭,,利沃夫當時就是在烏克蘭,,所以我非常關注現(xiàn)在克里米亞事態(tài)的發(fā)展,因為跟我家的歷史有關,。今后會不會寫出有關的詩,,我自己也不知道。寫詩是無法計劃的,,我希望我會寫出跟這個有關的詩,,但我沒有計劃。

人物周刊:您怎么看待今天的普京,?

扎加耶夫斯基:我不認識普京,,也不了解他。但他作為一個大國的領導人,,我持批判的態(tài)度,。他是非常有野心的政治領導人,希望帶領俄羅斯走出90年代以來的低谷。但我認為他應該限制那種企圖成為帝國的野心,,大國不僅僅由領土,、面積決定,更是由國民的生存狀態(tài)決定的,。俄羅斯電視一直在欺騙大眾,、掩蓋事實,所以俄羅斯人對世界上正在發(fā)生什么根本沒有概念,。

與米沃什和他的夫人卡羅爾

詩歌應該表達一種重要的聲音

人物周刊:您在詩歌和訪談里都提到過“更高準則”,,怎么理解?

扎加耶夫斯基:每個人的人生都只有一次并且很短暫,,所以我們都應該力求找到一個更高的標準,,以便能發(fā)掘出我們身上最閃光的東西。對于寫作的人來說,,更高準則就是我們應該寫出更好的作品,。我希望我的詩能夠達到完美的狀態(tài)。然而詩人寫詩,,并不是每首都能發(fā)表,,寫得不好也會隨時毀了。每個詩人都在追求完美,,但都知道自己做不到,。

人物周刊:您覺得詩人更像天才還是更像工匠?

扎加耶夫斯基:詩歌這個詞就是從希臘語來的,,在希臘語中就有工匠的意思,。詩人本身就是工匠,要懂語言,,懂詩歌的技術。詩歌創(chuàng)作是個作坊,,詩人就是工匠,,但詩歌在工匠那里長出了翅膀——詩人是長了翅膀的,能飛起來,,去更遠的地方,。

人物周刊:米沃什說,“作為一個20世紀的詩人意味著要接受各種悲觀主義,、諷刺,、苦澀、懷疑的訓練”,,這種訓練在您身上發(fā)生過嗎,?它會將詩人帶到何處?

扎加耶夫斯基:我同意。詩人本身就是冒險的職業(yè),,我們用的每一個詞都可能暴露自己的知識水平,。我不認為詩歌和智慧是一回事。當然詩歌本身應該是充滿智慧的,,應該對智慧有所追求,,但詩歌里要展現(xiàn)的不是智慧,而是那些特別的時刻,,看待世界的全新視野,。

人物周刊:米沃什對您產生的最大影響是什么?您從他那里吸取到的最寶貴的東西是什么,?

扎加耶夫斯基:其實我的第一位大師是赫貝特,。我先認識他,讀了他的詩,,成為朋友,。赫貝特的詩歌也受到米沃什很大的影響,之后我才讀了米沃什的詩,。米沃什當時身在國外,,我是從詩里認識他的。首先我可以說現(xiàn)在無人能企及米沃什,,他不僅是詩人,、文學家,更是思想家,、哲學家,。我從米沃什那里得到的最大收獲就是,他認為詩歌應該表達一種重要的聲音,,而不是代表數千種聲音,。一個全面的詩人要從哲學的、思想的,、文學的角度看問題,。我剛才引用的是米沃什的句子,他說詩歌必須能代表重要的聲音,。他所謂的重要聲音就是詩歌里要反映政治思想和社會生活,。1947年,他寫了一首詩叫《道德之路》,,這首詩奇跡般地躲過了當局的審查,。很多人認為這首詩讓他們在難以喘息的壓抑環(huán)境里呼吸到了新鮮的空氣。這也是米沃什的目的所在,,讓詩歌變得至關重要,,讓處于斯大林主義重壓下的人們能夠在他的詩作里看到完全不同的世界,,從中汲取戰(zhàn)勝困難的勇氣。

人物周刊:您在一首詩里寫過布羅茨基和沃爾科特兩人在一起就會碰撞出幽默的火花,。

扎加耶夫斯基:布羅茨基和沃爾科特是很好的朋友,,這首詩是我作為朋友觀察到的他們。他們寫詩的時候悲觀,、沉重,,可在生活中非常幽默詼諧,跟詩里是兩種風格,,讓我印象深刻,。比如民間流傳著各種各樣的笑話,包括政治笑話,,有些笑話在我看來沒什么可笑的,,毫無內容,甚至有點傻,,可是他們就會不停分享彼此聽到的笑話,,坐在一起笑得眼淚都流出來。也許是因為寫的詩太沉重了,,他們想以此調節(jié)情緒,。

克拉科夫,扎加耶夫斯基現(xiàn)在生活的城市(大食)

耐心等待時機到來

人物周刊:作為一個波蘭詩人,,您怎么看俄羅斯文化,?

扎加耶夫斯基:你提這個問題很有意思。因為俄羅斯一直侵占波蘭,,所以傳統(tǒng)上波蘭對俄羅斯的一切都采取批判的態(tài)度,。我個人認為要把俄羅斯的政治帝國侵略歷史和它的文化分開,我不想去談大家都知道的俄羅斯侵略歷史,,我認為俄羅斯的文化和文學是非常偉大的,,有非常好的傳統(tǒng)。米沃什也這樣認為,,不只米沃什,,還有一些波蘭人也認為要把政治制度和文學分開。特別是我跟布羅茨基成了好朋友以后,,他不僅帶我認識了俄羅斯的文化和詩歌,也幫助我理解俄羅斯人的民族性,。

人物周刊:歷史上,,波蘭經受了種種苦難,您怎么理解波蘭的命運,?

扎加耶夫斯基:波蘭經歷了百年亡國史,、帝國的瓜分,,今天大多數波蘭人的看法和我是一樣的。一是因為波蘭當時的政治和軍事力量都比較弱,,18世紀沒有及時進行政治改革,,貴族自私而無能,但又不想交出政權,,這是內部原因,。從外部來看,盡管波蘭并不小,,但它的地理位置在普魯士,、奧匈帝國、俄羅斯的包圍之下,,而三國當時都有非常強的軍事力量,,在這種情況下,我們的國家就被瓜分了,。從個人角度,,這個問題比較難回答,每個詩人的詩歌都是自己情緒的表達,。我承認在我的詩歌里有一些神秘主義的東西,,特別是80年代你可能還記得我有首《關于波蘭的詩》,就是最好的證明,。在詩里,,我以讀者的視角清醒地看待波蘭,也表達了我的看法——俄國和德國不僅僅有大炮,,也有對波蘭詩人和波蘭文學的崇敬,,你看懂這首詩就能理解我的神秘主義。

人物周刊:二戰(zhàn)后,,西方人對那個全知全能的神產生了懷疑,,您相信神的存在嗎?

扎加耶夫斯基:這個問題很哲學,,我得想想,。在這個問題上,我沒有一個經過深思熟慮的,、成熟的理論系統(tǒng),。我是信教的。我是一個仍在探尋,、而不是已經找到答案的人,。我認為宗教的本質是人要不斷探尋,不斷提出質疑,。

人物周刊:阿多諾說奧斯維辛之后寫詩也是野蠻的,,很多人覺得詩歌是純粹的,,但殘酷的歷史也是您詩歌中很重要的一部分,您怎么看,?

扎加耶夫斯基:阿多諾說過這句話,,但他后來又說不能下這樣一個死定義。你覺得什么是殘酷,?這里有兩個(對“殘酷”一詞)不同的理解,。一方面,親身經歷戰(zhàn)火的波蘭詩人親眼見證了殘酷的場面,,他們感到必須做些什么,。他們的觀點是:詩歌必須對殘酷的歷史有所反映,而不能僅限于描寫風花雪月,。這一派觀點最具代表性的作品之一就是米沃什的《鮮花廣場》(Campo di Fiori,,米沃什著名詩歌作品之一)。對于“殘酷”的第二種理解,,是指一種迷失無奈的狀態(tài),。我能理解你的意思,這種情況下,,即使是描寫花草的詩歌,,也都含有對社會秩序的反思,詩歌要幫助人們找回方向,。當然,,如果詩歌不是局限于花草描寫,而是能觸及很多問題,,當然是最好的,。

人物周刊:您在《三個天使》里表達的是否就是您對苦難的看法,第一個天使對苦難有隔膜,,第二個感知到苦難,,但卻美化了它,最后一個天使是沉默的,,它覺得有些苦難是沒辦法改變的,,也是沒有意義的,而這個沉默代表了更高的智慧,?

扎加耶夫斯基:你對這首詩的解讀很有意思,,我也同意。但我想補充,,其中一個天使就像是一位教師,、一位教育家,不斷教誨人們,,但沒有成功,,因為他所說的根本沒有人聽。第三個天使沉默,,但不說話并不代表他麻木,,他和前面那個諄諄善誘的天使并沒有本質區(qū)別,只是對時局有更深刻的認識,,明白要耐心地等待時機到來——它不是絕對沉默的天使,,是長久沉默的天使。

(感謝烏蘭女士提供現(xiàn)場口譯,、張婷婷小姐校譯以及黃燦然先生,、李以亮先生的譯作;感謝黃禮孩先生,、星河灣藝術中心為采訪提供幫助)

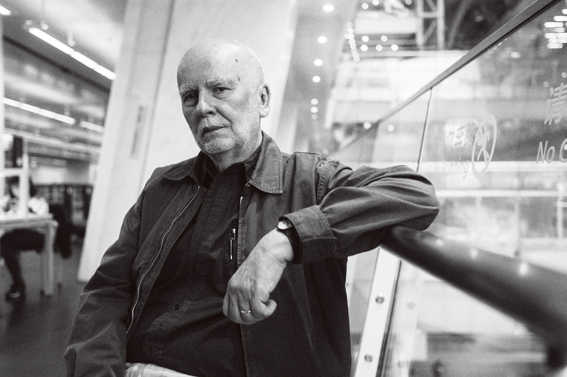

亞當·扎加耶夫斯基Adam Zagajewski

目前波蘭最具國際影響的詩人,,波蘭“新浪潮”詩歌的代表人物。1945年出生于今屬烏克蘭的利沃夫,,現(xiàn)居克拉科夫,,至今已出版詩集18種,散文,、隨筆11種,。近年來一直都是諾貝爾文學獎得主的熱門人選。

嘗試贊美這殘缺的世界

黃燦然 譯

嘗試贊美這殘缺的世界,。

想想六月漫長的白天,,

還有野草莓、一滴滴紅葡萄酒,。

有條理地爬滿流亡者

廢棄的家園的蕁麻,。

你必須贊美這殘缺的世界。

你眺望時髦的游艇和輪船,;

其中一艘前面有漫長的旅程,,

別的則有帶鹽味的遺忘等著它們。

你見過難民走投無路,,

你聽過劊子手快樂地歌唱,。

你應當贊美這殘缺的世界。

想想我們相聚的時光,,

在一個白房間里,,窗簾飄動。

回憶那場音樂會,,音樂閃爍,。

你在秋天的公園里拾橡果,

樹葉在大地的傷口上旋轉,。

贊美這殘缺的世界

和一只畫眉掉下的灰色羽毛,,

和那游離,、消失又重返的柔光。