華南農(nóng)業(yè)大學(xué)昭陽湖畔西側(cè),臨著植物種質(zhì)創(chuàng)新與細胞生物學(xué)實驗室,農(nóng)學(xué)院八樓有一排生機盎然的野生稻,它們來自廣東高州,、佛岡、遂溪,、增城,、博羅、惠來和江西東鄉(xiāng),、海南瓊海等地,。

野生稻對面的照片正是它們的收集者——盧永根。他是作物遺傳學(xué)家,,中國科學(xué)院院士,,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,、前校長,。2001年10月7日,在佛岡縣龍山鎮(zhèn)湴鎮(zhèn)村石鼓嶺,,盧永根拄著拐杖,,拍下了這張照片,。他簡易的紅帽子下,,臉有暴曬過的痕跡。

此時他已71歲,,聽說廣東佛岡山間有野生稻,,興致勃勃地跟著學(xué)生翻山越嶺去到田間,。這株野生稻位于靠近山頂?shù)囊惶幇枷莸纳教痢疤炜印敝校闹鼙粏棠竞凸嗄景鼑?。沼澤地,,有山泉,路難走,。盧永根不覺得麻煩,,“作為一名農(nóng)業(yè)科學(xué)家,你必須把根深深扎在泥土里,,一定要親自察看現(xiàn)場,,不能遺漏一絲一毫的細節(jié)?!?/p>

作為一名老黨員,,盧永根畢生致力于水稻遺傳育種研究和農(nóng)業(yè)科學(xué)教育事業(yè)。他的筆記本扉頁上,,寫著自勉的四個“一點”:多干一點,;少拿一點;腰板硬一點,;說話響一點,。2017年,盧永根被評為廣東省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,;2018年被選為“感動中國2017年度人物”,;2019年8月12日,盧永根在廣州逝世,,享年89歲,。2019年,中共中央宣傳部追授盧永根“時代楷?!狈Q號,;2020年,中共中央追授盧永根“全國優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱號,。

?

?

半為儒者半為農(nóng)

1930年,,盧永根出生在香港一個中產(chǎn)家庭,排行老四,,父親是律所的高級職員,。1941年,香港淪陷,,正讀小學(xué)六年級的盧永根被送到廣州花都鄉(xiāng)下避難,。在《我的科教生涯》一文中,盧永根回憶:“在家鄉(xiāng)兩年多的逃難日子里,,我加深了對農(nóng)村的了解和認識,,同情農(nóng)民,,樂于同農(nóng)民親近?!边@期間,,父親托人捎來兩句家訓(xùn):“身勞苦學(xué)”;“既買鋤頭又買書,,田可耕兮書可讀,,半為儒者半為農(nóng)?!?/p>

16歲時,,盧永根開始在香港培僑中學(xué)讀高中,這被他認為是“樹立人生觀的重要三年”,。此時正值解放戰(zhàn)爭時期,,盧永根也加入了“新民主主義青年同志會”和中共地下黨。高中畢業(yè)后,,在黨組織的安排下,,他離開香港,回到內(nèi)地的嶺南大學(xué)讀書,、從事革命工作,。

1984年,盧永根在華南農(nóng)業(yè)大學(xué)紅滿堂草坪上給牧醫(yī)及農(nóng)學(xué)系學(xué)生作了題為《把青春獻給社會主義祖國》的報告,,講到這段青年時期的經(jīng)歷:“我為什么要摒棄比較安逸的生活,,放棄個人名利而回內(nèi)地呢?主要是日本侵華戰(zhàn)爭的現(xiàn)實教育了我,,使我覺醒到當亡國奴的悲慘,。我是炎黃子孫,要為自己的祖國復(fù)興效力,?!?/p>

1952年11月,中山大學(xué)農(nóng)學(xué)院,、嶺南大學(xué)農(nóng)學(xué)院和廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院畜牧獸醫(yī)系及病蟲害系的一部分合并成華南農(nóng)學(xué)院,,盧永根隨之成為華南農(nóng)學(xué)院大四的學(xué)生。畢業(yè)后他留在華南農(nóng)學(xué)院擔任作物遺傳育種學(xué)的助教,,開始了水稻遺傳育種研究工作,。

1955年8月,盧永根參加教育部委托北京農(nóng)業(yè)大學(xué)舉辦的全國作物遺傳育種進修班,,接觸到了摩爾根遺傳學(xué)說,。生物學(xué)史上,曾存在著摩爾根學(xué)派與米丘林學(xué)派的爭論——美國生物學(xué)家摩爾根以果蠅為研究對象,,創(chuàng)立了基因?qū)W說,,提出基因控制生物的遺傳與變異,;蘇聯(lián)植物學(xué)家米丘林則主張通過外界環(huán)境作用定向培育生物的生長發(fā)育,,否認“基因”這種“特殊”物質(zhì)的存在,。

分子生物學(xué)的建立,進一步證明了摩爾根學(xué)派的正確,。今日,,摩爾根學(xué)派已成為現(xiàn)代遺傳學(xué)的根基。但上世紀50年代,,中國基本只認可米丘林遺傳學(xué),,反對摩爾根遺傳學(xué)。

“當時正大力倡導(dǎo)學(xué)習蘇聯(lián),,學(xué)習‘先進的’米丘林遺傳學(xué),,批判‘反動的’、‘唯心的’摩爾根遺傳學(xué),。北大有兩位全國知名的教授‘屢批不改’地支持摩爾根遺傳學(xué)觀點,,一位是雜交玉米專家李競雄,另一位是植物多倍體專家鮑文奎,?!北R永根回憶,“實踐證明李,、鮑兩位教授是正確的,,讓我覺得一個科學(xué)工作者應(yīng)該誠實、正直,,堅持實事求是,,敢于獨立思考,不趕浪頭,?!?/p>

?

?

作為傳承的野生稻

20世紀30年代,我國水稻育種領(lǐng)域有著“南?。ǚf)北趙(連芳)之稱,。作為中國現(xiàn)代稻作科學(xué)的主要奠基人,丁穎畢業(yè)于日本東京帝國大學(xué)農(nóng)學(xué)部,。日本學(xué)者渡部武主編的《中國的稻作起源》一書將丁穎稱為“中國稻作科學(xué)之父”,。

1957年,作為中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院首任院長兼任華南農(nóng)學(xué)院院長,,丁穎在華南農(nóng)學(xué)院給高年級學(xué)生講授專業(yè)補充課,,內(nèi)容是中國栽培稻種的起源演變和中國稻作區(qū)域劃分,深深吸引了盧永根,。1962年,,盧永根開始擔任丁穎的秘書,、科研助手,到中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院工作,。

1926年,,丁穎在廣州市東郊區(qū)犀牛尾的沼澤地發(fā)現(xiàn)了普通野生稻自然雜種后代,首次用野生稻與農(nóng)家種雜交育成了“中山一號”,,即世界上第一個具有野生稻血緣的新品種,。

“中山一號”開創(chuàng)了栽培稻與野生稻雜交選育新品種的先河,出現(xiàn)了“農(nóng)人爭種中山白”的盛況,。由此衍生的品種,,推廣時間超過60年,累計推廣面積達1.24億畝,。這個發(fā)現(xiàn),,印證了野生植物種質(zhì)資源是蘊藏豐富的自然財富這一觀點。所有栽培植物,,均由野生植物或從野生植物中篩選出的特殊種質(zhì)經(jīng)雜交育種而成,。植物種質(zhì)資源是在不同生態(tài)條件下經(jīng)過上千年的自然演變形成的,有各種潛在的可利用的基因,。

“種質(zhì)資源是非常重要的,,”盧永根的第一個博士生、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)原農(nóng)學(xué)院院長張桂權(quán)強調(diào),,“要把這些不同的,、分散各地的水稻種質(zhì)資源收集起來,再比較有什么差異,、優(yōu)點,、缺點、特點,,研究怎么去利用它們,。育種都要有一個親本,我們不可能無中生有地培育出一個莫名其妙的東西,,所以野生稻種質(zhì)資源是要保存下來的,,要有這個意識?!?/p>

丁穎去世后,,盧永根繼承了這份責任。他將丁穎生前收集的七千多份野生稻種和許多尚未整理的科研數(shù)據(jù),,擴充到一萬多份,,成為我國水稻種質(zhì)資源收集、保護、研究和利用的重要寶庫之一,。

華南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院教授劉向東作為盧永根招收的第三個學(xué)生,,曾在接受采訪時說,“當時也沒有像樣的實驗室,,沒有保存稻種的條件,。相比在實驗室搞實驗和寫論文,這項工作學(xué)術(shù)成果‘顯示度’并不高,,每隔兩年,,要把土壤翻新,,重新播種,,工作量非常大,費力不討好,,如果是一般人就放棄了,。”但盧永根堅持了,。

1979年,,盧永根負責的“華南農(nóng)業(yè)大學(xué)稻屬種質(zhì)資源保存基地”建成。

2007年,,在接受《科學(xué)時報》采訪時,,盧永根表示,野生稻在水稻的常規(guī)育種,、雜交稻育種,、生物技術(shù)育種和稻種起源、演化及其分類等基礎(chǔ)理論研究中都起到重要的物質(zhì)基礎(chǔ)作用,?!霸谶M化過程中,植物在自然環(huán)境中形成了很多帶有抗性或有助于高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的基因,,然而由于人工育種過程的介入以及農(nóng)藥化肥等的施用,,這些基因在人工環(huán)境下已經(jīng)丟失。在保護環(huán)境,、回歸自然的理念日益深入人心的今天,,有很多我們需要的東西還只能從野生植物資源中尋找,野生稻便是其中極其重要的來源,?!?/p>

今天,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)稻屬種質(zhì)資源保存基地已擴建至7000平方米,,有網(wǎng)室,、溫室、居群池、繁殖區(qū)和盆栽區(qū),,繼續(xù)著“丁氏收集的稻種種質(zhì)資源”和盧永根院士收集的野生稻保護,、利用與創(chuàng)新。

?

?

到田里去

20世紀80年代,,盧永根開始帶領(lǐng)團隊研究水稻的雜種不育性,。秈稻和粳稻是亞洲栽培稻的兩個亞種,從地理分布上看,,秈稻多種于濕熱南方,。粳稻則適于高緯度、高海拔地區(qū)種植,,例如東北稻區(qū),。

“我們平常稱的雜交水稻,其實是秈型雜交水稻,?!睆埞饳?quán)介紹,秈粳亞種間的雜種優(yōu)勢要遠大于秈粳亞種內(nèi)的優(yōu)勢,。但亞種之間存在的生殖隔離法則,,會導(dǎo)致秈粳亞種間育性下降,以及秈粳不育,,“但我們要讓它的產(chǎn)量表現(xiàn)出強大優(yōu)勢,。”

利用亞種之間更加強大的雜種優(yōu)勢以實現(xiàn)超高產(chǎn),,是農(nóng)學(xué)在育種上從不間斷的追求,。

盧永根跟張桂權(quán)一起提出了水稻“特異親和基因”的概念,以及應(yīng)用“特異親和基因”克服秈粳亞種間不育性的設(shè)想,。這被業(yè)界認為是對栽培稻雜種不育性和親和性比較完整和系統(tǒng)的新認識,,對水稻育種實踐具有指導(dǎo)意義。

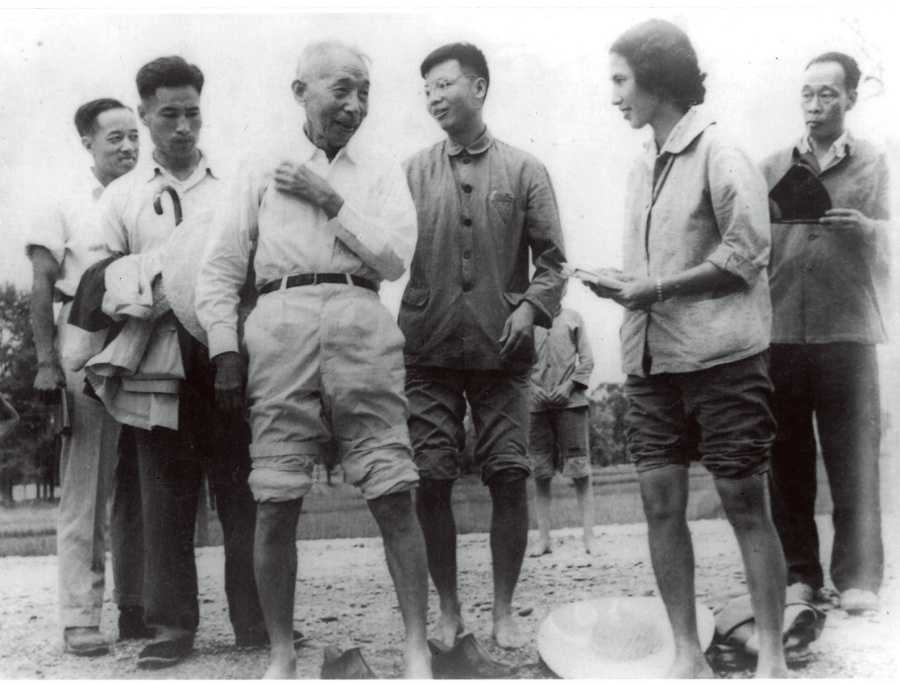

1963年8月,,盧永根(右三)隨丁穎院士(左三)在寧夏引黃灌區(qū)考察水稻

張桂權(quán)表示,,盧永根經(jīng)常下地的習慣以及多年在華農(nóng)的學(xué)術(shù)氛圍,讓他感到育種的重要性,。辦公室里張桂權(quán)常年放著一輛山地車,,每天都要騎到基地去,“要到田里去,,要去育種,。只做理論研究是遠遠不夠的,育種家實際上現(xiàn)在就是新的農(nóng)民,,我們的研究一定要為育種服務(wù),。”

趙杏娟是盧永根的秘書,1997年自華農(nóng)畢業(yè)后就一直跟著盧永根,?!案鋈ラ_報告,都是很有意思的,,他很風趣,,講得深入淺出?!壁w杏娟說,,盧永根也會講很多方言,去各種地方的田里,,要跟農(nóng)民打交道,,很親切,“他都會講,,粵語,、潮汕話……”

盧永根也不愛麻煩人,,“發(fā)表的文章,、發(fā)言稿、學(xué)術(shù)報告等都是他自己去收集材料,、起草的,。我整理后,他會認真修改文章的排版布局,,反復(fù)推敲用詞造句,,連一個標點符號都不放過?!壁w杏娟說,。

晚年,盧永根的生活保持著簡樸,,秉承物盡其用的傳統(tǒng),,與夫人吃食堂里的飯菜,一身布衣,。在感動中國短片拍到的鏡頭中,,盧永根家里只有簡單的幾樣家具:木沙發(fā)、鐵架床,、蚊帳和一臺老式電視,。

2000年6月,盧永根在水稻試驗地指導(dǎo)博士研究生 劉向東(左),、莊楚雄(右)

?

?

人人有田耕,,人人有飯吃

1994年,盧永根寫了一封公開信,駁斥當時的留學(xué)生“不愿回國”的各種言論:“一切有志氣的真正愛國的青年科學(xué)家都應(yīng)扎根祖國,,外國的實驗室再先進,,也不過是替人家干活。我們現(xiàn)在實行開放政策,,有各種渠道跟蹤國外的發(fā)展動態(tài),,緊密保持同國外的接觸,如參加國際學(xué)術(shù)會議,、出國短期訪問,、共同合作科研等等。在國內(nèi)從事科學(xué)研究照樣能出成果,,關(guān)鍵是要努力去開拓和爭取,。”

他也盡心地去提供這份條件——2017年3月,,盧永根與夫人徐雪賓將十多個存折里的存款,,轉(zhuǎn)入了華農(nóng)教育發(fā)展基金會賬戶,前后花了一個半小時,。他們將畢生積蓄8009446元捐贈給華南農(nóng)業(yè)大學(xué),,成立“盧永根·徐雪賓教育基金”,用于扶持農(nóng)業(yè)教育事業(yè),。

“他從來沒有離開過農(nóng)業(yè),,沒有離開過農(nóng)業(yè)教育,他對農(nóng)業(yè)真的有非常深厚的感情,,他肯定是希望華農(nóng)特色農(nóng)學(xué)越辦越好,,他知道農(nóng)業(yè)的重要性、糧食安全的重要性,,而且知道現(xiàn)在學(xué)農(nóng)不容易,,他是為了鼓勵大家學(xué)農(nóng)愛農(nóng)?!壁w杏娟說,。

華南農(nóng)業(yè)大學(xué)教授張澤民是張桂權(quán)的學(xué)生,曾跟盧永根同在一個實驗室,?!白≡褐埃恢痹陉P(guān)心中國的糧食安全問題,。作為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的專家,,他非常關(guān)注我國的糧食進口問題。他一直說,,不能因為現(xiàn)在國際上糧食便宜了,,就可以不重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn),,一定要有憂患意識?!睆垵擅窕貞?。

“假如那么的一天到來喲,人人有田耕,,人人有屋住,,人人有飯吃……假如那么的一天到來喲,人人有書讀,,人人都是詩人,,都是音樂家……我們的生活啊,就是詩境,。我們的語言啊,,就是音樂?!?/p>

16歲時,,盧永根以筆名平原寫下了這首詩。那是他對農(nóng)業(yè)與未來的美好愿景,。

(參考資料:《盧永根:識得神州稻谷香》《我的科教生涯》《盧永根的選擇與傳承》《“布衣院士”盧永根:書寫大寫的人生》)