我獨自一人繼續(xù)練習我幻想的劍術,追尋著每個角落里的意外的節(jié)奏

——波德萊爾

一到周末,,如果天氣尚好,我會從瓦爾涅街的住所出門,,順著巴克街一路香氣噴噴剛出爐面包的味道,,經夫人街櫥窗里漂亮的新款時裝,踱到盧森堡公園,。我喜歡這個公園的勃勃生氣,,小孩子到處輕快地奔跑嬉戲,業(yè)余愛好者興致高昂地開著音樂會,,水邊是年輕的情侶在私語,,水里是鴛鴦的呢喃。最難得的是,,四處都是公然做著白日夢的人,,或者在長椅上手里拿著一本書沉思,,仰著頭發(fā)呆,或像我一樣晃悠在郁郁蔥蔥的樹木和草地之間,。在隱匿于林間的上百個名人雕塑中間隨意逡巡漸漸成了一個尋寶游戲,,無意間和幾個王侯將相或遷客騷人相遇,想象著他們在這片土地上的悲歡離合,,靜謐的公園角落仿佛一架時光穿梭機,,自由往來于多姿多彩的不同時空。

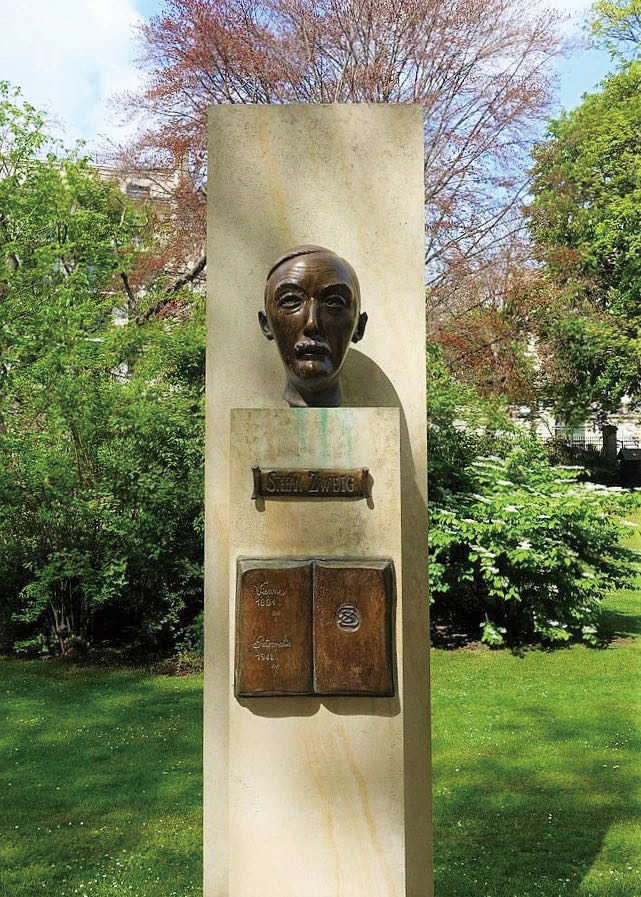

這一天,,我竟撞見茨威格的銅像,,這多少讓我有些驚訝,因為之前所見幾乎都是法國名人,。當然,,作為一個早年生活無憂的“國際旅行家”,青年茨威格的足跡曾踏遍歐洲和美洲,,自然不會放過隔壁的法國,。

▲茨威格銅像

1904年底獲得博士學位后,茨威格就給了自己一份禮物:在巴黎待六個月,。他棲居在至今仍燈紅酒綠的皮加勒(Pigalle)區(qū)的公寓里,那是彼時剛剛離世的作家左拉曾經的活動范圍,,紅磨坊就在不遠處,。1912年再次來到巴黎時,他發(fā)掘了城中心一個安靜的小酒店,,通過窗戶可以俯瞰羅亞爾宮的花園,。“巴士底獄的進攻曾在這里號召……巴爾扎克和雨果攀上成百級的狹窄梯階”,,“每塊石頭都訴說著歷史”,,這一切終于讓他心滿意足,以此為據點多次往返巴黎,。這個當年鬧中取靜的去處現(xiàn)在熱鬧非凡,,導游們揮動小旗引導大批游客走下大巴,模特們拖著厚重夸張的服裝穿梭于羅亞爾宮的花園取景,。

銅像上,,茨威格依舊是瘦削的腦袋,刻著他一貫沉郁的表情,。這也是人們對他的一貫印象,,年輕的茨威格估計不是這副苦大仇深的模樣。那時,,世界剛向他展開雙臂,,他用一生去懷念的精神家園還未被鐵蹄和毒氣摧殘,;巴黎則是如日中天的文化之都,是他和那個時代幾乎所有藝術家及作家文化朝圣的必經之路,。他興致勃勃“要用自己的全部感宮,、用自己的心靈體驗亨利四世、路易十四,、拿破侖和革命的巴黎,,要了解雷蒂夫·德拉布列塔尼、巴爾扎克,、左拉和夏爾-路易·菲利普的巴黎,,要熟悉巴黎的所有街道、人物和事件”,,不僅追尋逝去的歷史和文化巨匠,,還馬不停蹄地造訪了諸多當世的大師,里爾克和羅曼·羅蘭都在彼時與他結下友誼,。盡管成長在“歐洲再也沒有一座城市這樣狂熱地追求文化生活”的維也納,,出身于崇尚精神生活、藝術氛圍濃厚的富庶家庭,,他還是不得不承認巴黎的生活能幫助他這樣“一個初出茅廬的人”獲得對“整個一生具有決定意義的教益”,。

“任何一個地方都沒有像這座城市那樣,有一種使人處處感到青春活力的氣氛,?!彼⒉焕獾貙Α懊篮脮r代”(Belle époque)的巴黎著迷,“急不可待地在街上四處溜達”,。彼時正處黃金時代的巴黎,,活潑潑地為全世界提供著文化、自由和夢幻,。在海明威這樣的美國人眼中,,它是高朋滿座、記錄年少榮光的流動盛宴,;在徐志摩這樣的中國人眼里,,它是“不再稀罕天堂,連地獄都不想去”的誘人漩渦,。像茨威格這樣的奧地利人,,遠離了德語世界嚴格的紀律性和僵化的等級觀念,被這個城市的包容和灑脫感染,,不禁發(fā)出“能愉快地感到生活逍遙自在的地方,,莫過于巴黎”的感嘆。所以當納粹的鐵蹄踏上巴黎時,他痛心疾首,,擔心心中“永不凋謝的繁榮,、柔美、歡樂和色彩斑斕的生活”從此不復存在……

一百年后,,我和茨威格一樣在巴黎市中心一處僻靜的角落安身,。那種散發(fā)著少年荷爾蒙氣息、憧憬未來的激動人心的拼搏和夢想的精氣神,,也許在20世紀初巴黎斗大的工作室里俯拾皆是,,如今則日漸稀薄。走進我居住的這條瓦爾涅街,,就不知不覺走入昨日的世界,。雖然離游人如織的盧浮宮不遠,狹窄的街道卻異常安靜,。這是巴黎左岸普普通通的一條小街,,漫步整個左岸,會發(fā)現(xiàn)很多相似的街道:

▲瓦爾涅街

清晨,,灑水車款款而過,,路上行人寥寥,店鋪慵懶地開門:面包店,、甜品店,、巧克力店的櫥窗漂亮得像藝術品,它們是從18,、19世紀就在那里的老字號,,有著穩(wěn)定的老客戶,卻不打算擴張,;即使現(xiàn)代化的大超市隨處可見,主婦們仍然寧愿到鄰家的小雜貨店,、紅酒店,、肉店、奶酪店買當天晚飯的材料,,她們衣著考究,,穿著皮質的高跟鞋,正式得仿佛不是去買菜,,隨口和早已熟絡的店員聊幾句家常,;小飯店四五個桌子為限,各具情調,,食物是à la maison (本店特色)的,,雖然服務生通常讓人感覺不到服務,但也不會有人把賬單擺到桌子上催著你走,。在溫暖的燭光下,,你可以不受干擾地和朋友從政治,、哲學聊到明星私生活,直到飯店打烊,。

在大型書店都被亞馬遜逼得紛紛倒閉的今天,,這里不像其他國家那樣人手一臺Kindle,溫馨的小書店仍然隨處可見,,純文學和詩歌還在書架顯赫的位置,。而在舊書店里,人們可以輕易找到幾個世紀以來的出版物和畫冊,,從烹調技術到大革命的政治宣傳手冊,。更不用說那些擺著幾個世紀前的繪畫和家具的畫廊和古董店,雖然一天都沒有幾個人光顧,。獨特動人的還有各類刺繡,、瓷器和皮具的小店,它們不是千篇一律的機器產物,,而帶著僅此一家別無分號的手工作坊的驕矜,。

▲街上的古董店

這條街曾經住著音樂家甘斯布,旁邊的巴克街,,伏爾泰“毗鄰而生”,,夏多布里昂曾在此度過最后的歲月。大大小小的博物館和劇院散布周圍,,從最古典到最現(xiàn)代的藝術,,不愁找不到知音……每當在傍晚昏黃的路燈中回家,經過豪斯曼樓房,,一些人家的窗簾后音樂聲時隱時現(xiàn),。古老教堂的鐘聲響起,如同一曲沉靜而柔軟的慢板,。

▲甘斯布故居

如果茨威格活到今天,,即使看不到印象里青春洋溢的巴黎,大概仍然會再次愛上左岸這些街道,。因為在這里,,他感傷的抒情可以有的放矢,還可以依稀看到一絲他所懷念的時代的影子:那個時候,,大機器和科技競賽還沒有席卷全球,,兩次世界大戰(zhàn)的屠殺還沒有破壞基本的人文關懷,麥當勞快餐和耐克鞋還沒有成為流行文化的標志,,對精致和優(yōu)雅的尊崇還沒有瀕臨滅絕,,人們還有時間停下來思考和懷疑,在商業(yè)競爭和物質追求之外還有更多的人性和尊嚴。

有趣的是,,巴黎這一現(xiàn)在看來和舊時代聯(lián)系的紐帶,,在本雅明眼里,卻曾經代表著現(xiàn)代化的新時代的誕生,。這位茨威格的德語同鄉(xiāng)和他是同時代的人——茨威格是1881年出生,,本雅明則是1892年。兩人目睹過同一個“青春洋溢”的巴黎,,后者更將前者籠統(tǒng)模糊的感受條分縷析,。在巴黎閑逛的本雅明對雨后春筍般出現(xiàn)的拱廊——最早的百貨店的雛形——產生了興趣,窮困潦倒的他本來只是想發(fā)一篇相關論文以獲取學術資助,,結果在研究的過程中欲罷不能,,最后變成一個到死都未完成的關于巴黎現(xiàn)代化的巨大工程。

如今的我們見識過更奢華的百貨商場,、更大的櫥窗,、更擁擠的人群,很難想象在20世紀初瓦爾涅街櫥窗內的貂皮大衣,、路邊的餐館內的閑談,、拱廊街內的華美商店、精美的畫廊,,都曾促使巴黎成為當時全世界最為摩登的地方,。本雅明稱之為美輪美奐的幻境,卻又揭示了其本質是刺激人的欲望,、滿足工業(yè)革命后資本累積的生產消費需求,。人們膜拜新的商品,被剝奪了主體性,。工業(yè)資本催生的激烈競爭和快速變革,,是茨威格一直不能適應甚至恐懼、排斥的,,他忙著哀婉于歐洲戰(zhàn)前的文藝盛世的優(yōu)雅秩序,,舍不得告別記憶里那“最后的文明時代”的脈脈余溫,而不愿意承認,,那或許是蓬勃的大機器時代在另一個維度的輝煌。在本雅明的理論話語中,,同樣依然是挽歌式的哀嘆和無奈的懷舊傷感,。

兩人都是法國詩人波德萊爾的擁躉。在距離住所不遠的巴黎國家圖書館里,,博士畢業(yè)的茨威格迷上了波德萊爾,,并翻譯了他的作品;而波德萊爾則是本雅明的終身繆斯。兩個私底下都熱衷閑逛的人,,在波德萊爾首創(chuàng)的flaneur(漫游者,、游蕩者)里找到了自己:在川流不息、目的性明確而無暇他顧的人群中,,那個漫不經心,、若有所思、東張西望的人,。在商品社會的五光十色中,,各式各樣的感官刺激應接不暇,人們對物質孜孜以求,,相互之間的差異卻不斷消失,,“人”被人群吞噬,淪陷為機械復制時代的工具,。這些漫游者身處城市熱鬧的中心,,觀察卻不參與,捕捉一個個當下的瞬間,,心不在焉的思緒帶著他們進入靈性的自我意識和精神世界,,他們是人群中的孤獨者和思想者,他們的最后一塊領地越來越小,。

當今的巴黎有著與世界其他大都市并無二致的現(xiàn)代生活,,鋼筋混凝土的當代建筑點綴在豪斯曼的古典建筑中間,正如豪斯曼寬闊的林蔭大道也曾代替了中世紀的狹窄街道,,“每個時代都在憧憬下一個時代”,,每個時代又都在懷念上一個時代。懷舊的氣息彌漫在這個城市幾乎所有的角落,,瓦爾涅街們用矜持和驕傲延緩著潮流的侵蝕,。上一個時代的背影投射在新近拔地而起的建筑上,勾勒出若有似無的往日時光,,歷史和現(xiàn)代層疊,,另一個時空在當下的顯現(xiàn),成為漫游者層疊的精神世界的一種載體,。

大概這就是為什么茨威格可以在盧森堡公園和波德萊爾毗鄰而居,,他對新舊時代的矛盾交織,超越了民族,,讓他接近了巴黎真正的靈魂,;瓦爾涅街們連接著過去和現(xiàn)在,也超越了地域和時光,,是漫游者最后的故鄉(xiāng),。